「直して使う」を新たな常識に。長野発のスタートアップ「ナガク」が目指す世界【後編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「事業の発想というのは、その人のパーソナリティーや周りの環境に依存するものです。今はまだ首都圏にスタートアップが一極集中していますが、地域の多様な課題とスタートアップという経営手法が結びついたらもっと面白くなるんじゃないかという思いがあります」

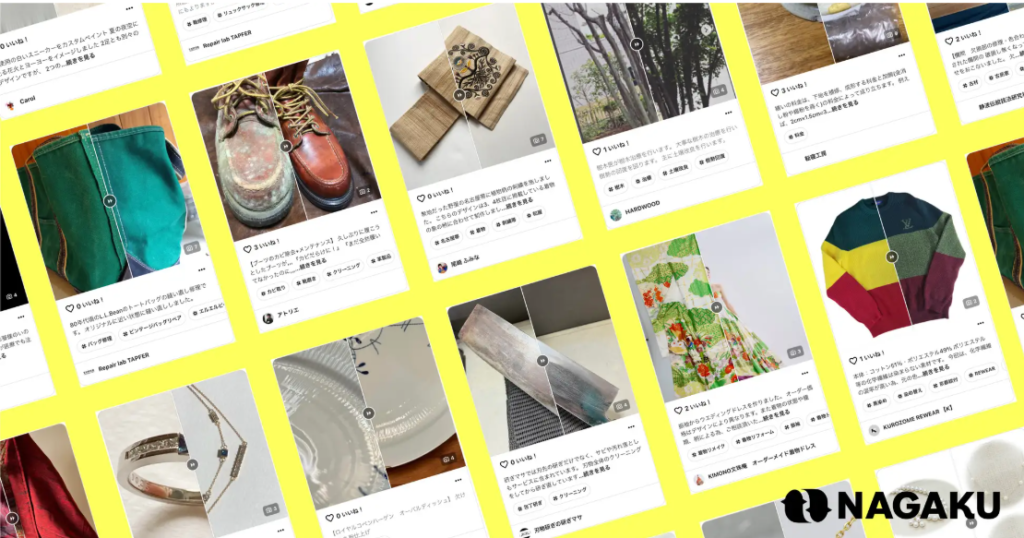

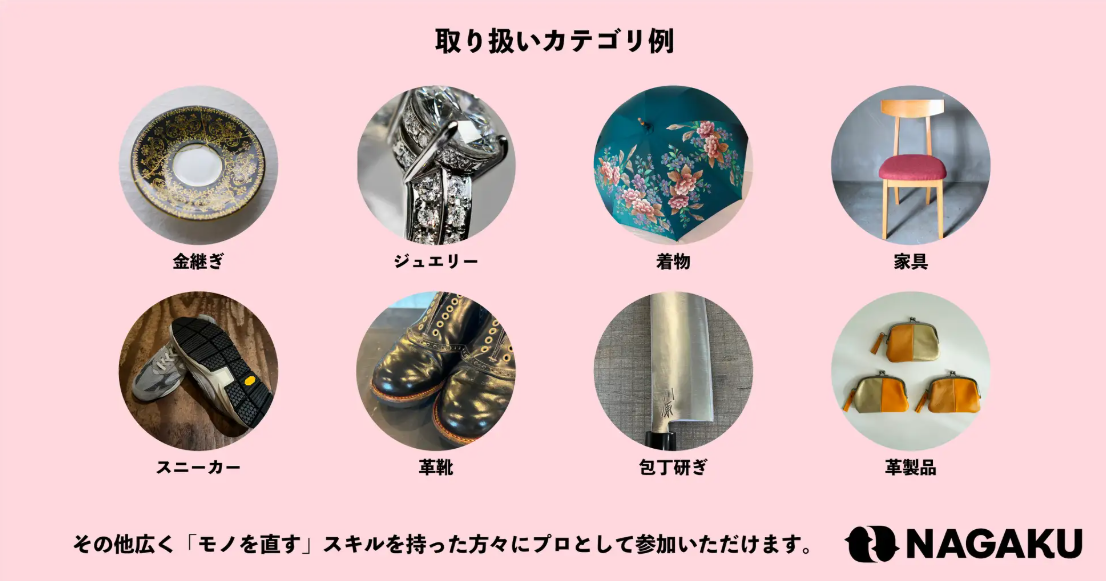

そう語るのは、自身にとって3社目のスタートアップとなるナガク株式会社を長野県で立ち上げたカズワタベさん。2025年2月にリリースされた新サービス「ナガク」は、あらゆる物をリペア・リメイクするためのオンライン上のプラットフォームです。

インタビュー後編では、地方でスタートアップに挑戦する理由や、インターネットの世界に触れた原体験、今後の展望についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

代表取締役CEO カズワタベ(渡部一紀)さん

音楽大学卒業後、2010年にクリエイターの収益化プラットフォームサービスを開発するGrow株式会社を共同創業。2014年に釣り人向けコミュニティサービスなどを開発するウミーベ株式会社を創業し、2018年にクックパッド株式会社に買収され同社に参画。2020年より国内執行役員。2023年に独立し、ナガク株式会社を創業。

地域課題×スタートアップの可能性

――インタビュー前編では、長野での創業を選んだ経緯をお話いただきました。実際に長野で本格的に事業が動き始めた今、これまでとの変化を感じている部分はありますか?

自分はもともとそこまでトレンドを気にしないタイプなのですが、東京を離れてからはより関心が薄くなりましたね。

たとえば、最近はAI関連が流行っています。ただ、弊社でも積極的に事業に活用はしていますが、自分がAIスタートアップをやるイメージはありません。より生活に近いところの、普遍的なテーマに取り組むことに興味があるためです。

――自分のやりたいことに集中できる環境だと。

腰を据えてなにかに取り組むのにはいい環境ですし、移住者含め、そういった人たちが多い印象はあります。これは喩えですが、「今年来た服が来年着れない」みたいな空気はほとんどないですよね。

古い建物をリノベーションしたお店も多いですし、気に入ったものを手入れしながら大切に使ったり、使わなくなったものを誰かに譲って長く使う土壌があると感じています。ナガクのサービスの方向性が固まっていったのも、長野で暮らしていることから受けた影響が大きいかもしれません。

――流行との距離感を心地よく感じているのですね。

流行っているものでも、自分が本当に好きならいいと思うんです。でも、その中に身を置いていると、流されてしまうこともある。適度な距離で、影響を受けすぎないようにするには長野はいい環境ですね。

インターネットの力で世界が広がった原体験

――カズさんが、首都圏以外でスタートアップとしてインターネットに関する事業を立ち上げ続けているのはどうしてなのでしょうか。

山形で過ごした中学生時代の原体験が根底にある気がします。当時はまだインターネットが普及しておらず、情報源は親や先生、テレビのニュースくらいしかありませんでした。東京のことも、「渋谷にギャルがたくさんいる」くらいの認識だったんです。

でも、インターネットに繋がった瞬間、東京の大学生や社会人と掲示板やチャットでやり取りができるようになって、山形にいながらも都市部の生の情報が入ってきた。それまでは、家や学校の周辺が世界のほとんどでしたが、インターネットを通じてリアルタイムで情報を得られるようになった瞬間、その認識が一変したんです。

さらに、それまでは専門知識を得ようと思ったら、図書館に行って専門書を借りないといけなかったのに、ネットで検索をすれば国内どころか海外の情報も手に入るようになりました。インターネットがあれば、物理的な距離を超えてさまざまなものにつながることができる。その変化は自分にとってはあまりに衝撃でした。

――インターネットによって世界が広がった経験が、今の事業にもつながっているのですね

今では想像がつかないと思いますが、自分が中高生の頃は「インターネットをやっている」と学校でいいづらい空気がありました。でも、大学生の頃にmixiがリリースされたことで雰囲気が一変しました。mixiが一気に普及して、インターネットにアクセスするのが当たり前になったんです。

今でも、大学の昼休みにパソコン室に行ったらほとんど全員がmixiを開いていた光景を覚えています。ちょうどその時期に、自分はHTMLやCSSを触り始めてウェブサイトを作っていたので、「自分でもこんなサービスを作れるのかな?」と考え始めたんです。

一社目を創業した仲間もインターネットを通じて知り合った人たちでしたし、当時からずっと、インターネットの力で人と人をつなげたり、情報を整理して広く届けるというサービスを作り続けています。

東京、福岡を経て、幼少期を過ごした長野での創業へ

――改めて、今後の展望を教えてください。

ナガクのサービスは、リペアの依頼を受ける人と依頼するユーザーが増えることが事業を成長させる上で最も重要です。まずはどんどんユーザーの総数を増やして、最終的には誰かが何かを「直したい」と思ったら、それが何であれ直せる人が見つかるサービスに育てていきたいと思っています。

とはいえ、今はサービスをリリースしたばかりなので、継続的に使ってくれるよう、よりよい機能の開発を頑張っていきたいですね。

―― 最後に、長野で起業を考えている人に向けてメッセージをお願いします。

いざ創業するとなると「リスクがあるんじゃないか」「難しいんじゃないか」「失敗しちゃうんじゃないか」と考えこんでしまうと思います。でも、実際にまずはやってみないと学べないことがすごくたくさんあるんですよ。だから、いつも「創業してみたい」と相談を受けたら、全員に「明日法務局に行け」と言っています。

創業というのは、就職と違って面接があるわけでもないし審査があるわけでもない。法務局に行って書類を納めれば、創業自体は誰でもできる。自分も一社目を創業した頃は、ビジネスについては何もわからない状態で走り出して、事業を育てていく中で知識や経験を身に着けていきました。だから、「興味があるならとりあえずやっちゃえば?」という気持ちが強いですね。

それから、信頼できる大人を見つけることですね。ちゃんとした先輩に相談ができるというのはすごく大事だと思います。長野でスタートアップを立ち上げてみたいという人や、資金調達について勉強したいという人がいたら、自分でよければ相談に乗りますから声をかけてください。

――地域にカズさんのように頼れる創業者の先輩がいるというのは心強いですね。

スタートアップというのは、よく雪だるまに例えられるんです。誰かが創業してうまくいくと、周りが影響を受けて創業したり、今度は創業者が投資側にもなれたりと、人材とお金が雪だるまのように転がるごとに大きくなっていく。

自分が東京で一社目を創業した時は、身の回りに上場企業の創業者の人たちがたくさんいて、飲みながら雑談レベルでいろいろ教えてもらっていました。長野は一転がし目をどうやったらできるかな、という段階だと思います。

事業の発想というのは、その人のパーソナリティーや周りの環境に依存します。地域の多様な課題や資源と、スタートアップという経営手法が結びついたらもっと面白くなるんじゃないかと思うんです。

ナガクの事業がうまくいったら、今後は自分が長野でスタートアップの雪だるまが大きくなるようなアクションをしていきたいと思っています。

ナガクのホームページ

カズワタベさんのホームページ