【SOUコラム】計画通りじゃなくていい、の人生。|前編

県内全エリア

大学入試の1ヶ月前、体調に変化がありました。

高校卒業後に入った大学をやめ、もう一度やり直す。人生で初めて、自分で決めたチャレンジ。その試験日が近づくにつれて、体調は悪くなっていきました。調べれば調べるほど、妊娠超初期の症状と一致する。でも、試験が終わるまでは現実から目を逸らしたくて、受験の翌日に産婦人科へ行きました。

「妊娠しています。どうするかはさておき、妊娠できる身体でよかったね。」

看護師さんのその言葉が、今でも忘れられません。わたしの年齢と表情を見て、なんとか言葉をかけてくださったのだと思います。

2週間後、合格通知が届きました。すぐに大学事務局の信頼できる方に相談すると、「大学としても、個人としても応援しますよ!」と即答してくれました。大学としての公式な言葉ではないとわかっていても、その即答が「この大学なら行ける」と思わせてくれました。

こうして始まった学生生活。夏休み前ぎりぎりまで講義に通い、先生方や事務局のフォローを受けながら、なんとか半期の単位を取得して休学に入りました。7月末、娘が生まれました。

―

復学はコロナ禍の中でした。それまでも娘を連れて大学に顔を出したり、構内を一緒に走り回ったりしていました。ありがたいことにほぼオンラインで単位を取り切り、在学中からさまざまなプロジェクトや仕事にも関わらせてもらいました。大学内のソーシャルイノベーション創出センターで見習いをしたり、地域のコワーキングスペースでインターンをしたり。その縁でいただいた仕事もいくつかありました。

卒業のタイミングで、娘は幼稚園へ。15時お迎えという現実があったので、「いっそのこと学びを続けよう」と大学院に進みました。社会人の同期たちと同じテーマを学びながら、それぞれの現場や経験から共有されるものに刺激を受け、仕事が生まれ、今後も繋がり続けたいと思える関係ができました。何よりの財産です。

―

大学・大学院で出会ったのが、souの全体統括である渡邉さやかさんと、事務局を一緒にしている塩入美幸さんです。お2人はわたしにとってロールモデルでした。子育てをしながら、自分のキャリアを”自らつくっていく”姿。一緒に仕事できることが嬉しくて、事務局を引き受けました。

―

振り返ると、ここまでの人生で計画通りにいったことは、ほとんどありません。頭で考えて選択したことは長く続かず、自分の中の「説明できない謎の自信」を信じたときに選んだことで、人生をつくってきたと思います。

未来はわからない。1人では作れない。だからこそ、自分の中の「きっとこれだ」「いまなのでは」という感覚に正直に、ある意味ノリと勢いで(笑)、直感を見逃さないようにしてきました。

それが正解だったかどうかは、あとからしかわかりません。でも今のところ、その感覚を信じてよかったと思っています。

後編へつづく——

―

sou事務局

勝山由莉愛(かつやまゆりあ)

長野県立大学1期生。在学中に出産し、7歳の娘の母。

家族とねこたちと、小諸市で循環型のくらしを実践中。自身の経験から、「こどもがしあわせに生きれる社会」を目指して、みんなが「自分らしく生きる」ためにさまざまな分野からアプローチし続けます。これからも、好きな自分でいれる生き方がしたい。

【SOUコラム】計画通りじゃなくていい、の人生。|後編

県内全エリア

前編では、妊娠・休学・復学・大学院という、予期していなかったけどなるようになってきたと思えるわたしの人生について書きました。後編では、その延長線上にあるsouという場所と、「支援」の意味について書きたいと思います。

―

souの現場で出会う女性たちは、実に多様です。すぐに起業する人もいれば、準備を重ねる人、あえて組織の中で経験を積む人もいる。今はまだその時期ではないと決めている人もいます。

そこに共通しているのは、”正解を急がない”という姿勢でした。

女性起業支援というと、事業計画や売上、資金調達の話に目が向きがちです。もちろんそれらは重要です。

でも現場にいると、本当に必要とされているのはもっと手前にあることだと感じます。「自分が何をしたいのか、まだよくわからない」「自信がない」「整ってから動こうと思っている」——そういう声をよく聞くからです。

でも、整ってから動ける人なんて、ほとんどいない。前編で書いたように、わたし自身がそうでした。

―

女性のキャリアは、出産や育児によって分断されると言われがちです。でも、本当に分断なのでしょうか。

ライフイベントは、視点や優先順位を変える契機であって、価値を減らすものではないはずです。むしろ、問いを深くし、事業の根を強くする時間になり得ます。

「全部整ってから」を待つのではなく、「今の自分が置かれた状況の中でベストだと思える選択をする」。その選択に、自分らしさが紐づいていたら、自分だけのキャリアができていくのだと思います。

―

実は、わたしは就職することにしました。半年前には、まったく予期していなかったことです。そして、来年まだ組織にいるのかも、正直まったく想像がつきません(笑)

起業支援の現場にいながら、組織で働く。わたしのなかで大事にしていることは変わらず、「自分らしく生きる」ことを大事にしたい。そして、そこにかかわる仕事をする。立場が変わっても、やりたいことは変わりません。

キャリアは一直線ではなく、あとから意味がつながるもの。直感を信じられた選択なら、失敗なんてないと思います。

女性起業支援とは、起業させることではなく、「自分の人生を自分で設計していい」と伝え続けることなのだと、わたしはsouで学びました。その土壌を育てることが、souの本質だと思っています。

計画通りじゃなくていい。

今の自分の「これだ」という感覚に向き合えるよう、これからもsouは続きます。

―

sou事務局

勝山由莉愛(かつやまゆりあ)

長野県立大学1期生。在学中に出産し、7歳の娘の母。

家族とねこたちと、小諸市で循環型のくらしを実践中。自身の経験から、「こどもがしあわせに生きれる社会」を目指して、みんなが「自分らしく生きる」ためにさまざまな分野からアプローチし続けます。これからも、好きな自分でいれる生き方がしたい。

SOU-me 小商い体験講座【基礎編】第6回「体験型イベントを企画しよう」開催しました

県内全エリア

1月18日(日)、小商い体験講座「SOU-me」の第6回を開催いたしました 。「好きを形に小さく一歩踏み出す」全6回にわたるプログラムの集大成となる最終回の会場は、青木村にある「道の駅 あおき」内の会場をお借りして、半年間ともに歩んできた仲間の熱気とともに、ワークがスタートしました。

【ワーク1:ビジネスアイデア・セッション(振り返りと深掘り)】

これまでの半年間の歩みを振り返りながら、改めて自分たちのアイデアを深める「ビジネスアイデア・セッション」から始まりました。

今回は最終回から新しく参加された方もいらっしゃったため、講座の中で、大切にしてきた、自分の「ワクワク(好き)」と「地域の困りごと」を掛け合わせるプロセスを全員で共有。 これまでの講座を通じて大切に育ててきた種を、新しく加わった仲間の視点も借りながらブラッシュアップしていきました。

「YES, and」のルールのもと、初参加の方との新しい化学反応も起き、一人では思いつかなかったような豊かなアイデアが次々と形になっていく、集大成にふさわしい濃密な時間となりました。

【小商いを応援するゲストの皆様】

最終回には、地域で実際に「商売」や「場づくり」を実践されている心強いゲストの皆様にもお越しいただきました。

株式会社よしとも 代表 宮入隆通さん(青木村を拠点に、小麦の普及やイベント運営を手掛ける小商いの大先輩)

青木村役場 商工観光移住課 小林課長(地域の挑戦を温かく見守り、サポートしてくださる心強い味方)

株式会社カンマッセいいづな 吉川剛史さん(小商い講座の卒業生。現在は飯綱町でマーケット運営などを通じて挑戦者を支える存在)

ゲストの皆様からは、実体験に基づいたアドバイスや、地域で一歩踏み出すことの意義について熱いメッセージをいただき、参加者の皆さんの背中を力強く押してくださいました。

【ワーク2:体験型イベントを企画しよう】

後半は、自分のサービスを実際に「体験」してもらうための具体的なプログラムを企画しました。

「体験型イベント」の目的は、自分の小商いの魅力を伝えるだけでなく、実際に体験してもらうことでフィードバックをもらい、さらに磨き上げることです。 参加者の皆さんは、「誰に、どんなワクワクを届けたいか」「最後にどんな一言を言ってほしいか」を逆算しながら、30分程度の体験プログラムをシートに書き出していきました。 「とりあえずやってみる」という気楽さを大切に、小さな一歩の解像度をぐっと高める時間となりました。

【参加者からの声を一部紹介します】

「一人でやらなくていいんだ、仲間とやる楽しさを学びました。仲間は本当に大切で、大きな力になります。一歩ずつ進んでいきます!」

「前回の講座での出会いから刺激を受けて、ワクワクの感度が上がりました。やってみたいことへの優先順位が大きく変わり、人と繋がることに喜びを感じられる自分に気がつきました。」

「全6回参加の方も、初めての方も、同じ時間をわくわく共有でき、温かなひとときを過ごせました。講座は終わりますが、ここでできた繋がりを大切にしていきたいです。」

「皆さんの小商いが本当にわくわくするものばかりで、実現したら嬉しいです!続編があればぜひ開催してほしい、そんな気持ちでいっぱいです♡」

【半年間の講座を終えて】

「SOU-me」が目指してきたのは、自分の力で一歩踏み出し、人の力を借りながら自分の力を発揮できる人を増やすことです 。

最終回、自分の「やりたい」という願いを仲間と共に更にワクワクするアイデアにして、自分の体験会を企画し発表する姿は、晴れやかで、一人ひとりが輝いていました。会場中が応援するエネルギーに溢れ、仲間と繋がり続けたいと連絡先の交換や、今後のイベント出店などの情報共有も行われ、講座は一旦終わりになりますが、今回のご縁が続いていく予感を感じました。

最後になりますが、素敵な会場を提供してくださった「道の駅 あおき」の皆様、ご協力いただいたゲストの皆様、そして何より、半年間共に歩んでくださった受講生の皆さん、本当にありがとうございました。これからも、皆さんの「小さく、ワクワクする一歩」を心から応援しています!

「無理に決めない」から始まる、私のキャリア

SOU-Nagano DAY6 開催報告

2月22日(日)、SOU-Nagano全6回講座のDAY6「自分の人生とキャリアについて長期視点で考える」を開催しました。ゲストは、株式会社ヒキダシ代表・木下紫乃さん。

木下さんは、ミドルシニア世代の“自分で選ぶ働き方・生き方”を支援し、東京・港区で「昼スナック」を運営。肩書きを外し、本音で語り合える場をつくりながら、そこに集まるリアルな声をもとにセミナーや企業向け研修へと展開されています。まさに「場」から社会を動かしてきた実践者です。

講座で印象的だったのは、「無理やり決めなくていい」という言葉。キャリアは戦略的に設計するものと思いがちですが、木下さんは「自分がやりたいこと」と「世の中の流れ」が重なったところに自然と道が生まれると語ります。振り返ればすべてがつながっている——キャリアとは、後から意味づけしていくものだという視点は、多くの参加者の心を軽くしました。

また、「怒りだけでは人は集まらない。できたことを数え、楽しそうに続けることが大事」という言葉も印象的でした。女性起業家は特に、社会課題への問題意識が強い方も多いですが、そのエネルギーを“持続可能な形”に変えていく姿勢こそが仲間を引き寄せるのだと教えてくださいました。

後半では、「頑張りすぎない」「自分の体の声を聞く」という話にも広がりました。人生は長い。だからこそ、焦らず、自分のペースで。無理をしないことも戦略のひとつ——そんな深い安心感に包まれた最終回となりました。

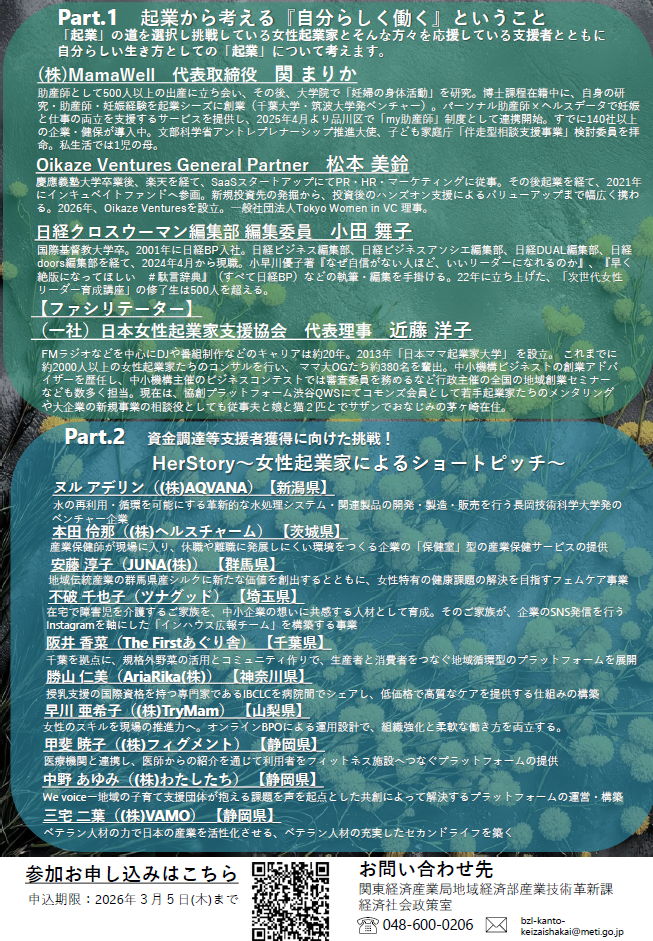

【3月6日(金)】「Female Entrepreneur Style ~起業と自分らしい生き方~」を開催!

様々な分野、多様な活躍の選択肢がある中で、「自分らしい生き方」としての「起業」とは何か、一緒に考えてみませんか?

多様な活躍の形の一つである「起業」に焦点を当て、第1部では、起業の道を選び挑戦している女性起業家と、その方々を応援する支援者とのトークディスカッションを通じて、「自分らしい生き方」としての起業とは何かを考えます。また、第2部では、地域のロールモデルとなる女性起業家によるショートピッチを行い、事業成長や支援者獲得の機会を提供します。(終了後、交流会も予定)

起業に興味がある方、すでに起業されている方、また女性起業家を支援している企業や金融機関、ベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル、自治体の方々、是非ご参加ください!

○日時 令和8年3月6日(金)13時30分~17時30分まで(受付開始:13時00分から)

○場所 Tokyo Innovation Base SusHi Tech Square 2階 ROOM 会場(東京都千代田区丸の内3-8-3)

○プログラム

13時30分 開会

13時40分 Part.1 トークディスカッション 起業から考える『自分らしく働く』ということ

・株式会社MamaWell 代表取締役 関 まりか 氏

・Oikaze Ventures General Partner 松本 美鈴 氏

・日経クロスウーマン 編集委員 小田 舞子 氏

(ファシリテーター)

・一般社団法人日本女性起業家支援協会 代表理事 近藤 洋子 氏

15時00分 Part.2 資金調達等支援者獲得に向けた挑戦! HerStory 女性起業家によるショートピッチ

・ヌル アデリン(株式会社AQVANA/新潟県)

・本田 伶那(株式会社ヘルスチャーム/茨城県)

・安藤 淳子(JUNA株式会社/群馬県)

・不破 千也子(ツナグッド/埼玉県)

・阪井 香菜(The Firstあぐり舎/千葉県)

・勝山 仁美(AriaRika株式会社/神奈川県)

・早川 亜希子(株式会社TryMam/山梨県)

・甲斐 暁子(株式会社フィグメント/静岡県)

・中野 あゆみ(株式会社わたしたち/静岡県)

・三宅 二葉(株式会社VAMO/静岡県)

※登壇者の詳細はHPをご覧下さい。

16時50分 閉会

終了後、ファイナリスト・サポーター・参加者による名刺交換及び交流会を実施

○主催 関東経済産業局

○共催 日本政策金融公庫

○お申し込み

お申し込みはこちら

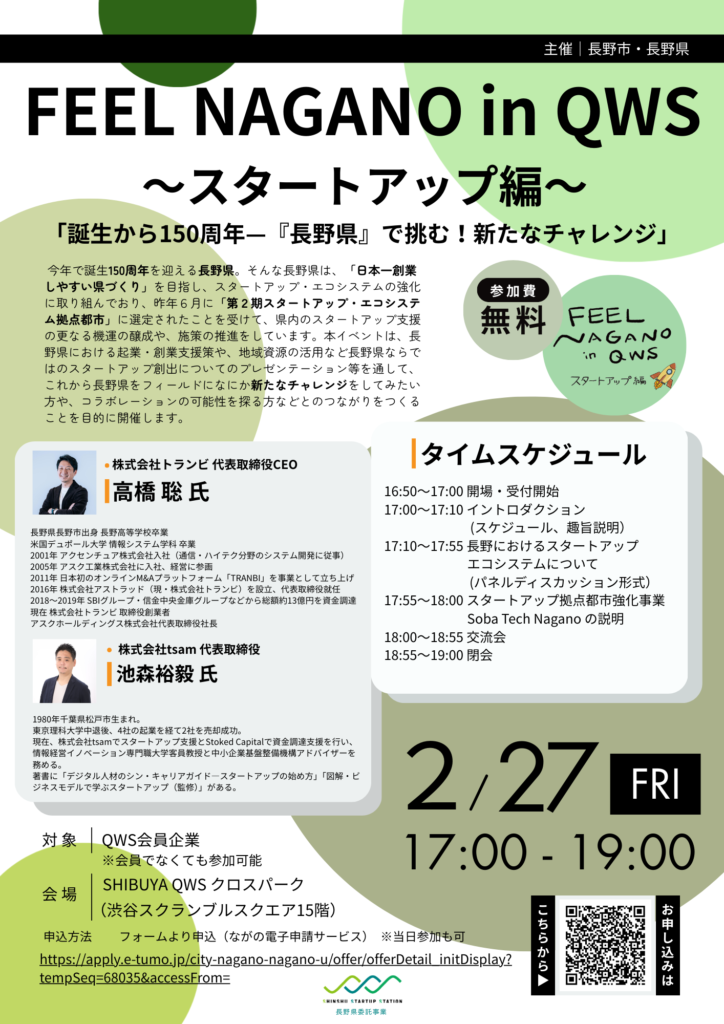

FEEL NAGANO in QWS ~スタートアップ編~「誕生から150周年—『長野県』で挑む!新たなチャレンジ」

今年で誕生150周年を迎える長野県。

そんな長野県は、「日本一創業しやすい県づくり」を目指し、スタートアップ・エコシステムの強化に取り組んでおり、昨年6月に「第2期スタートアップ・エコシステム拠点都市」に選定されたことを受けて、県内のスタートアップ支援の更なる機運の醸成や、施策の推進をしています。

本イベントは、長野県における起業・創業支援策や、地域資源の活用など長野県ならではのスタートアップ創出についてのプレゼンテーション等を通して、これから長野県をフィールドになにか新たなチャレンジをしてみたい方や、コラボレーションの可能性を探る方などとのつながりをつくることを目的に開催します。

日時:2026年2月27日(金)17:00~19:00

場所:SHIBUYA QWS クロスパーク (渋谷スクランブルスクエア15階)

参加対象者:QWS会員企業 ほか ※会員でなくても参加可能

参加費:無料

申込方法:フォームより申込(ながの電子申請サービス) ※当日参加も可

主催:長野市・長野県

お申し込みはこちらから↓

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=68035&accessFrom=

大企業とのオープンイノベーション~スタートアップに求められること~

大企業との協業・オープンイノベーションはどう始まり、どう進むのか。現場視点でオープンイノベーションのリアルと成功のポイントについて、スタートアップへ多くの投資を実施しているTOPPANホールディングスの内田氏をお招きしてご講演頂きます。

県内スタートアップの皆様、スタートアップとの協業・オープンイノベーションによる成長を希望される経営者の皆様、オープンイノベーションをご支援されている支援機関の皆様、本機会をご活用いただき、それぞれの事業成長のきっかけとして頂けますと幸いです。

テーマ:「大企業とのオープンイノベーション ~スタートアップに求められること~」

日時:2026年3月2日(月) 12:00-13:00@オンライン

講師:TOPPANホールディングス株式会社

事業開発本部 戦略投資部 国内投資チームリーダー 内田 多様

タイムスケジュール:

12:00-12:05 講師紹介(SSS)

12:05-12:35 ご講演

12:35-12:50 ディスカッション(内田氏×森山氏)

12:50-13:00 Q&A

長野から未来を創る6社のチャレンジ「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」【イベントレポート:後編】

信州スタートアップステーション(SSS)では、長野での創業を考えている方や、支援機関の方向けのイベントやセミナーを定期的に開催しています。

12月16日に長野市内で開催された「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」では、基調講演とリバースピッチに続き、長野県内外で活躍する6社のスタートアップによるピッチプレゼンテーションが行われました。

メンタルヘルスケア、体験型エンターテインメント、観光土産EC、食事管理アプリ、食品廃棄物アップサイクル、森林資源循環など、多様な分野で課題解決に挑む起業家たちの熱い思いが語られました。当日の様子をレポートします。

【登壇者】

スタートアップピッチ登壇企業(6社)

株式会社ピノビスタ、SAKE ART LAB.、Local Knot株式会社、株式会社AInnovate、ゴミナクス株式会社、株式会社グリーンベネフィット

基調講演・フィードバック

株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田豪氏

進行役:有限責任監査法人トーマツ

「ゼロからプラスへ」ポジティブなメンタルヘルスケアアプリ「Welloom」

最初に登壇したのは、株式会社ピノビスタの松井氏です。同社は、メンタルヘルスケアアプリ「Welloom」を開発しています。松井氏自身、会社員時代にメンタル不調を経験したことが創業のきっかけだと語りました。

松井氏「日本ではメンタル不調になっても相談する人が少ない。評価が下がるのではないか、偏見を持たれるのではないかという懸念があるからです」

「Welloom」は、AI対話型診断により24時間いつでも利用できるWebアプリです。最大の特徴は、「ポジティブ認知行動療法」を採用している点だと松井氏は説明しました。

松井氏「従来のメンタルヘルスケアは、マイナスをゼロに戻すことが目的でした。しかし私たちは、ゼロからプラスへ、さらなる成長を支援することを目指しています」

アクセラレーションプログラムへの参加を通じ、事業戦略が進歩したと振り返りました。当初は利用者数を追い求めていましたが、「数よりも満足度や質を重視する」方向に舵を切ったといいます。ベータ版リリース後2週間で2桁のユーザーを獲得し、諏訪信用金庫から融資も受けることができました。

2025年1月の正式リリース後は、個人向けから法人向けへと展開し、将来的には統合的なウェルネスプラットフォームへの成長を目指しています。

藤田氏からは、「ペルソナをもっと絞り込む必要がある」とのフィードバックがありました。また、「AIだけでなく、人間の要素やコミュニティ機能も検討してはどうか」との提案もなされました。

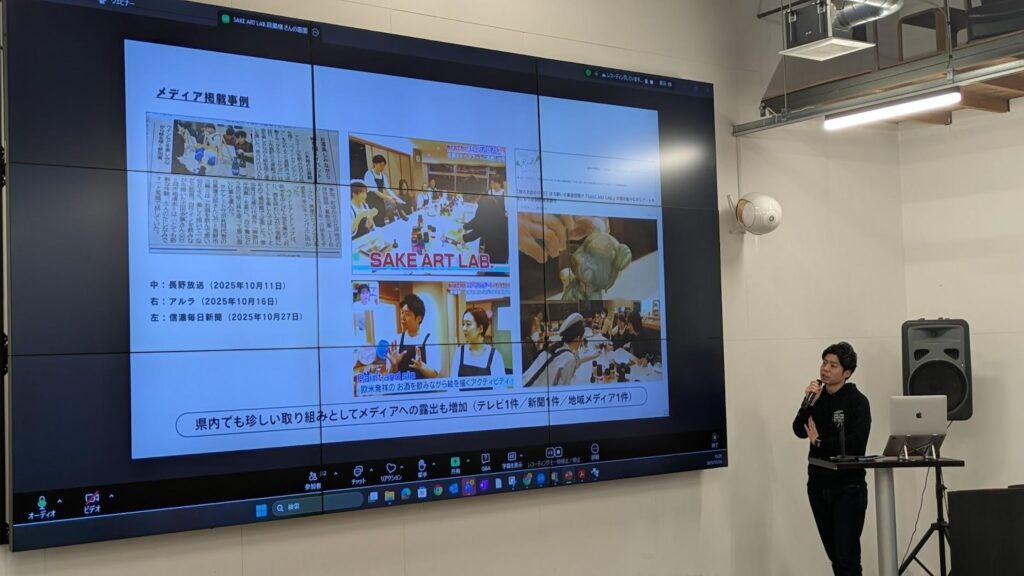

お酒を飲みながらアートを楽しむ新しい体験「SAKE ART LAB.」

SAKE ART LAB.共同代表である目黒氏は、「ペイント&シップ」という体験型エンターテインメント事業を展開しています。「ペイント&シップ」とは、欧米発祥のお酒を飲みながら絵を描く体験です。2010年代からマーケットが育ちつつあります。

SAKE ART LAB.の展開する事業では、インストラクターの指導のもと、2時間で1つの作品を完成させることができ、友人やグループで楽しめる点が特徴です。約1年間でこれまでに56回開催し、延べ354名が参加。Google口コミでは22件の評価が集まっており、平均5.0という高評価を獲得しています。

アクセラレーションプログラムへの参加を通じて、活動範囲が大きく広がったといいます。松本市での初開催や、小布施町の北斎館とコラボしたイベント、軽井沢のクリスマスマーケットとのコラボイベントも企画し、地域×観光×体験の可能性も感じたと振り返ります。また、そういった特別企画から通常イベントに誘導する導線を作ることもできたと振り返りました。

また、県内6事業者とのミーティングを経て、長野市の善光寺門前で酒蔵「西之門」を運営する株式会社よしのやとの協賛イベントが決定したことも報告しました。

目黒氏「酒蔵で日本酒を飲みながら北斎の絵を描く体験が出来る本イベントは、非常に嬉しいことに告知から一週間以内に満員御礼となりました。酒蔵×アート体験というのは全国的にも珍しいので、可能性やニーズの高さを伺えた結果となりました」

今後は県内6地域への展開を予定しており、将来的にはフランチャイズ展開も視野に入れています。

藤田氏は、「県内展開で広げていくのもいいけれど、酒蔵とアート体験を組み合わせたプログラムとしての展開は今後伸びる可能性がある」と指摘しました。また、「著作権が切れた作品を活用するのは良い戦略だ」と評価しました。

観光土産ECと事業承継を組み合わせた「Knotモデル」

Local Knot株式会社の藤澤氏は、観光土産のECサービスと事業承継支援を組み合わせた独自のビジネスモデル「Knotモデル」を提案しました。

Local Knotが注目するのは、地域の観光事業者の後継者不足による休廃業の問題です。

藤澤氏「現状の課題として、全国的に黒字でも後継者不足で休廃業する企業が50%以上あります。その理由として、後継者不足は3割に上り、後継者不足が地域経済の衰退に繋がっていると私たちは考えています。長野県でも、後継者不在割合は約50%以上となっています」

そこでLocal Knotはまず「受け継ぐ」ことから事業をスタートさせました。長野駅前のホステルを事業承継し、1年で売り上げ1.5倍の事業再生を達成。地域の交流の場として活用を進めています。

アクセラレーションプログラムでは、金融機関や地域の事業者とのヒアリングを行い、事業承継の本質的な問題は「引き継ぎ手不足」ではなく、引き継ぎ元の「案件化不足」だと気づいたことを発表しました。だからこそ、観光事業者と継続的な関係性を保ちながら事業承継を推進する事業が地域に必要だと訴えました。

同社のサービスは、宿泊施設でQRコードを受け取り、客室で商品を閲覧・購入し、自宅に配送されるという仕組みです。特徴的なのは「ストーリーメディア機能」で、商品の背景や生産者の思い、地域課題を伝えることができます。差別化のポイントとして、ストーリー性の重視、地域活動者やインフルエンサーとのコラボレーション商品セット、事業承継との連携を挙げました。

藤田氏からは、「地域の小売店を潰さず協働していく仕掛けが必要。土産屋にQRコードを貼り、そこからの売上に対してキックバックする仕組みも検討してはどうか」との提案がありました。また、「外国人向けにストーリーをどう訴求するか工夫が必要」とのアドバイスもなされました。

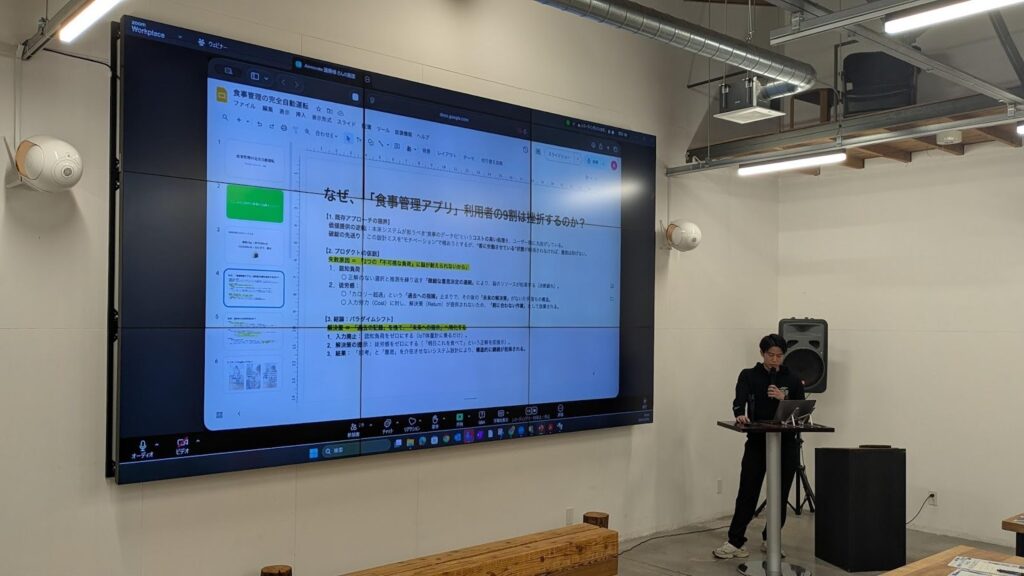

「毎月1000円で体重1kg減」食事管理の自動化

株式会社AInnovateの遠藤氏は、食事管理を自動化するアプリを開発しています。毎月1000円の課金で、毎月1kgの減量を目指します。

遠藤氏「既存の食事管理アプリは9割が挫折します。認知負荷が高く、徒労感があるからです」

同社のアプリは、3ステップで完結します。体重計に乗る、帳尻合わせプランが策定される、提案リストから選択する。過去の記録ではなく、未来の行動指針を示す「未来志向」が特徴です。

遠藤氏自身、ボディメイク大会に出場した経験があり、8ヶ月で体重を12kg増やし、その後10kg減らした実績があります。また、大手事業会社でのWeb・アプリ開発経験や、上場企業向けのAI導入実績も持っています。

ターゲットは都内で働く激務の女性で、「食の自制は可能だが、調整する体力がない層」を想定しています。2025年2月のリリース後、1年で1.5万人のユーザー獲得(東京都内中心)を目指し、将来的には英語化して国内外に展開する計画です。

藤田氏は、「ターゲット層からは外れているがぜひ使ってみたい」と興味を示した上で、「価格設定を再検討した方がいい。1000円は安すぎる可能性がある」と指摘しました。

食品廃棄物から価値を生み出すバイオテクノロジー

ゴミナクス株式会社の中島氏は、食品廃棄物から有効成分を抽出し、バイオ製品に転換する技術を提供しています。

同社は長岡技術科学大学発のベンチャーで、35年にわたる研究の蓄積があります。

中島氏「日本の食品廃棄物の85%が焼却処理されており、約424億円の処理費用がかかっています。また、非上場企業の75.1%が脱炭素化ビジネスに未着手で、ノウハウ・人材・技術が不足しています」

同社の技術は、10種類以上の廃棄物から抽出実績があり、各廃棄物に合わせてカスタマイズした抽出が可能です。抗菌性や保湿性の付与、無色透明なフィルムへの加工もできます。

ビジネスモデルは、当初の仲介プラットフォーム型から研究開発特化型へと進化しました。収益源は、特許ライセンス、知的財産権譲渡、仲介手数料です。

アクセラレーションプログラムを通じて、15社以上のアップサイクルメーカーと業務連携を構築し、研究開発から製品化・量産化まで一気通貫で支援できる体制を整えました。

藤田氏からは、「コスト削減よりも高機能化で差別化する方向性が良い。『なくてはならない』製品の開発を目指してほしい」とのアドバイスがありました。

森林資源の循環で地域に新たな価値を

最後に登壇したのは、株式会社グリーンベネフィットの岩見氏です。代表自身が森林組合の参与を兼務する林業従事者という、異色の経歴を持つスタートアップです。

同社の主要事業は2つあります。1つ目は「木の糸事業」で、木材チップからセルロースを取り出し、機能性のある糸にして製品化するものです。大阪・関西万博では医師のユニフォームに採用され、半年間の使用後にリサイクルする計画です。

2つ目は「木材住宅事業」で、根羽村の杉とヒノキを使った木製の災害避難所「Hut(ハット)」を開発しています。

岩見氏「72時間以内に素人でもインパクトドライバー1台で組み立て・解体が可能で、震度6から7の耐震性があります。価格は約300万円で、コンパクトカー1台分のスペースに収納できます」

同社のモデルは、植林から育成、伐採、製品化、リサイクル、再造林という循環型です。特に注目すべきは、「時間価値の創造」という考え方です。東御市のワイナリーと連携し、その年ごとのブドウの木の枝で木の糸を染色して製品化をするなど、年次ごとのコレクションやヴィンテージの概念を持ち込んでいます。

同社はプロジェクト型で運営しており、オープンプロジェクトとして地域の事業者と協業し、各地域の特性を活かした製品開発を行っています。

藤田氏は、「森林組合発のスタートアップは珍しく、完成度が高い」と評価しました。また、「ワイナリーとの連携など、時間価値化の取り組みが秀逸。他地域への展開可能性も大きい」と述べました。

長野から始まる共創の未来

すべてのピッチが終了した後、長野県産業労働部の米沢部長が登壇し、「県としてスタートアップ支援の機会を今後も継続的に増やしていきたい」と今後の展望を語りました。

イベントを通じて、メンタルヘルスからアート、森林資源活用まで、多様な分野で地域の課題解決に取り組むスタートアップの姿が明らかになりました。

また、基調講演やリバースピッチで示された「対等なパートナーシップ」の理念のもと、地域企業とスタートアップが協業する土壌が長野県で着実に形成されつつあることが感じられるイベントとなりました。

今回のイベントは、主催の長野県、協力の長野経営者協会、サポーター企業4社、発表を行ったスタートアップ6社の協力により実現しました。長野県では、今後もこのような出会いの場を継続的に設け、地域のスタートアップエコシステム形成を推進していきます。

地域とスタートアップの共創に向けて「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」【イベントレポート:前編】

信州スタートアップステーション(SSS)では、長野での創業を考えている方や、支援機関の方向けのイベントやセミナーを定期的に開催しています。

長野県では、スタートアップや県内企業が成長・共創していくエコシステムの形成を進めています。12月16日に長野市内で開催された「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」では、地域のスタートアップをVenture Capitalとして長年支援されてきた株式会社MTG Venturesの藤田豪氏による基調講演が行われました。

また、スタートアップとの共創を期待する県内企業4社によるリバースピッチも実施され、地域企業とスタートアップの新たな連携の可能性が示されました。当日の様子をレポートします。

【登壇者】基調講演

株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田豪氏

1974年秋田県生まれ。1997年、日本合同ファイナンス株式会社(現・ジャフコグループ株式会社)へ入社。2004年の設立時よりうち16年を中部地区を中心に投資活動を実施。地域におけるスタートアップの協力を熟知し、10社以上のIPOを実現。2018年、株式会社MTG Ventures代表取締役就任。MTGグループのCVCを立ち上げ、主にヘルスケア・アクティブへの投資を実行。2022年地域課題を解決する地域化ファンド「Central Japan Seed Fund」設立。名古屋大学特任准教員、秋田大学客員教授。

県内企業リバースピッチ登壇企業(4社)

アルピコ交通株式会社、長野都市ガス株式会社、長野朝日放送株式会社、株式会社丸富士

地域課題は共通課題として事業化できる

基調講演の冒頭、藤田氏は自身の活動拠点について説明しました。秋田県出身で、大学卒業後は主に名古屋を拠点に活動している藤田氏は、「地域を良くするために、地域の人だけでなく外部からの知見も取り入れる必要がある」と強調しました。

藤田氏が代表を務める地域ファンドでは、物流DX、外国人技能実習生の生活支援、地域の音楽配信者支援など、様々な分野の企業に投資していることを紹介しました。

藤田氏「航空会社の投資事例では、地方路線の開拓による観光振興を目指しています。例えば、関空から富山便が飛ぶことで、外国人観光客が富山から飛騨高山へと足を伸ばす時間的余裕ができる。そうすると外国人の方がお金を使える時間が増えるわけです」

また、東北大学発のスタートアップで放射線治療計画をAIで効率化する企業の事例も紹介されました。従来は1人の治療計画作成に6時間かかっていたものを、AIで20分に短縮するという技術です。

藤田氏「地方ほど、医者も看護師もいません。だから人間がやらなくていいことは機械がやる。地域課題は小さなことではなく、共通課題として事業化でき、スケールする可能性があります」

さらに、藤田氏はスタートアップの定義について、独自の考えを示しました。

藤田氏「スタートアップとは、自分たちの力で世の中を変える覚悟を持ち、共感する仲間を集め、外部資金の調達を行い、課題解決に挑戦し、急成長を目指す起業家及びチーム、会社のこと」

中でも、投資判断で最も重視するのは「覚悟の深さ」だと藤田氏は語ります。

藤田氏「なぜあなたは、なぜ今、なぜここで、この事業をやらなきゃいけないのか。その覚悟の深さが深ければ、やめないんです。やめなければ成功するんです。やめること=失敗。やめなかったら、10年だろうが20年だろうがやりきればそれは成功です」

もう一つの重要な要素が「共感を得る力」です。1人でやれることは小さいけれど、仲間を集められない限り、事業は広がらない。共感してもらう力があれば、仲間が集まると藤田氏は訴えました。

日本のスタートアップ環境については、アメリカとの差が開いている現状を指摘しました。政府のスタートアップ育成5ヶ年計画についても言及し、「アメリカと比較すると、日本では政府や自治体がスタートアップに積極的に発注し、売上を立てる支援までは至っていない」と課題を示しました。

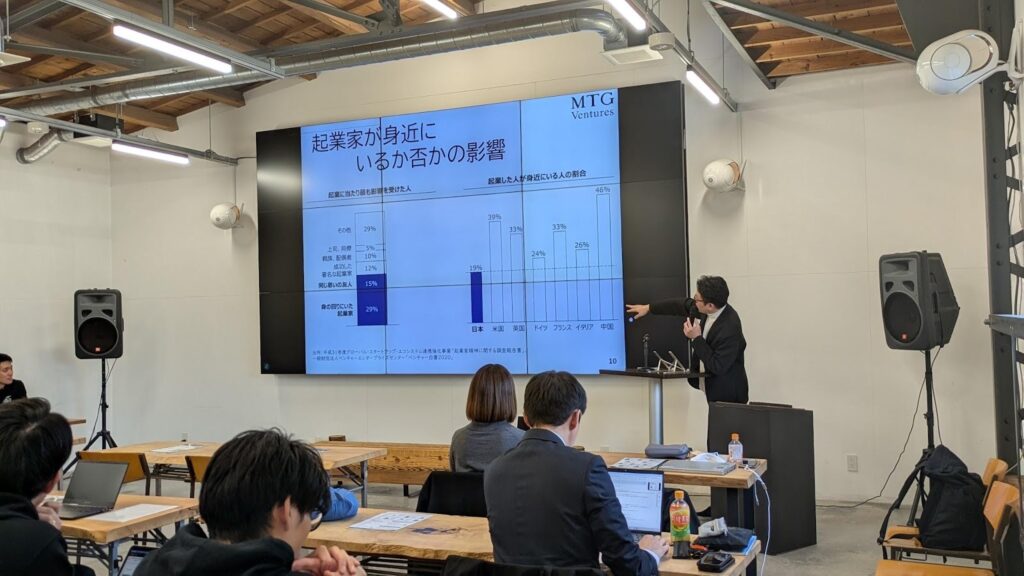

「身近に起業家がいるかどうか」が地域を変える

また藤田氏は、日本で起業家が少ない理由について、失敗への恐れだけでなく、「身近に起業家がいるかどうか」が大きな影響を与えると指摘しました。

藤田氏「世界中、起業家がいるところは周りに起業家が当然ながらどんどん増えている。逆に言うと、いろんな地域で起業家が少ないから、ロールモデルが少ない。でも、1人ロールモデルとなる人が出てくると急に変わる。この1人をいかに増やせるかが重要です」

具体例として、新潟県や福井県を挙げました。福井県では2017年まで10年間上場会社がなかったものの、この10年ほどで7〜8社が上場するなど、「わかりやすい事例ができると、そこから広がっていく」と説明しました。

また、秋田出身のドローンショー企業の社長の例を挙げ、失敗に対する正しい理解の重要性も強調し、ロールモデルの存在が地域に与える影響の大きさを語りました。

藤田氏「チャレンジして失敗しても、死ぬわけではないし、借金を背負うわけでもない。そういう失敗を正しく理解していないことが問題です。秋田出身の人たちの中には、前向きでアグレッシブにチャレンジする人がいる。そういう話を聞くことで、周りも勇気づけられます」

藤田氏は秋田県での具体的な取り組みについて詳しく説明しました。秋田県は消滅可能性都市全国一位という危機感から、「AKITA STARTUP」という取り組みをスタートさせています。

特筆すべきは、知事が直接スタートアップとの対話を行うなど、トップダウンでの推進が効果を上げている点です。2年間で16社が秋田県に進出し、実証実験をスタートまたは支社を設立しています。

具体例として、特定技能外国人材の紹介・支援を行う企業が進出したことで、インドネシア人労働者が地域に定着し始めている事例が紹介されました。その他、ライドシェアサービス、保育園留学、高齢者と若者の交流プラットフォーム、オンラインリハビリなど多様な事例が紹介され、地域課題を解決しながら新たな価値を創出しているスタートアップの姿が示されました。

地域企業とスタートアップの連携の可能性。対等なパートナーであることが鍵

基調講演の締めくくりとして、藤田氏は地域企業とスタートアップの連携において最も重要なマインドセットについて語りました。

藤田氏「スタートアップは一攫千金を目指すという古いイメージではありません。あらゆる分野の課題解決に取り組む存在です。地域企業がスタートアップと連携する際は業者として扱うのではなく、対等なパートナーとして一緒に課題解決に取り組む姿勢が重要です」

また、テクノロジーの普及スピードが加速している現代について、ポケモンGOが5000万人のユーザーを獲得するのにわずか19日しかかからなかった事例を挙げ、「良いアイデアはすぐに広がる可能性がある時代になった」と強調しました。

成功事例として、秋田県男鹿駅の旧駅舎を活用したクラフトサケ醸造所「INEtoAGAVE BREWERY」、山形県鶴岡市の「ショウナイホテル スイデンデラス」、岩手県盛岡市の障がい者によるアート作品を事業化した「HERALBONY(ヘラルボニー)」などを紹介しました。

藤田氏「地域の資源や人材を活かした事業が大きく成長する可能性があります。探して一緒にやればいいんです。地域でいいことやっている人がいるはずで、そういう人がどんどん繋がって、日本の地域を良くしていける」

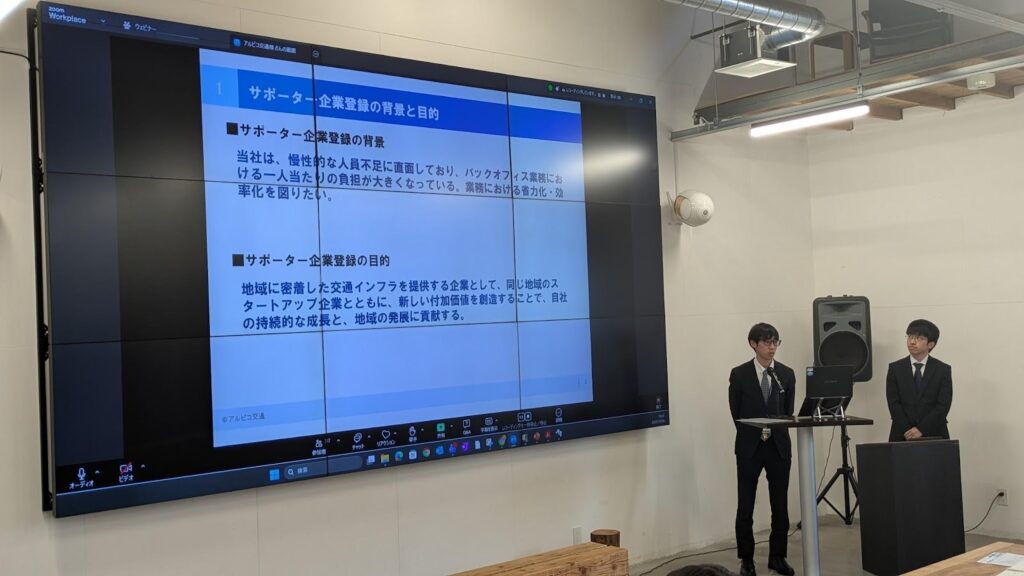

地域企業4社が求める連携の形

基調講演に続き、県内企業4社によるリバースピッチが行われました。各社が抱える課題と、スタートアップに期待する連携内容が具体的に示されました。

アルピコ交通株式会社からは、20代の若手社員2名が登壇し、「バックオフィス業務の効率化」をテーマに発表しました。同社は慢性的な人員不足に直面しており、特に貸切バス運賃見積もり業務と遺失物管理業務の効率化を求めています。

貸切バス運賃見積もりでは、お客様や旅行代理店からFAXやメールで届く情報がバラバラで、担当者が情報を読み取り、運転時間や走行距離、運行経路を割り出す作業に負担がかかっています。遺失物管理では、多い月には1000件ほどの遺失物があり、営業所の従業員が他の業務と並行して対応している状況を改善したいと述べました。

同社の強みとして、バス・タクシーの車両台数が県内No.1(約400台)であること、長野市・松本市を中心に県内主要都市で事業展開していること、創業100年超のノウハウを有していること、国内外の幅広い顧客との接点を持つことなどを挙げました。

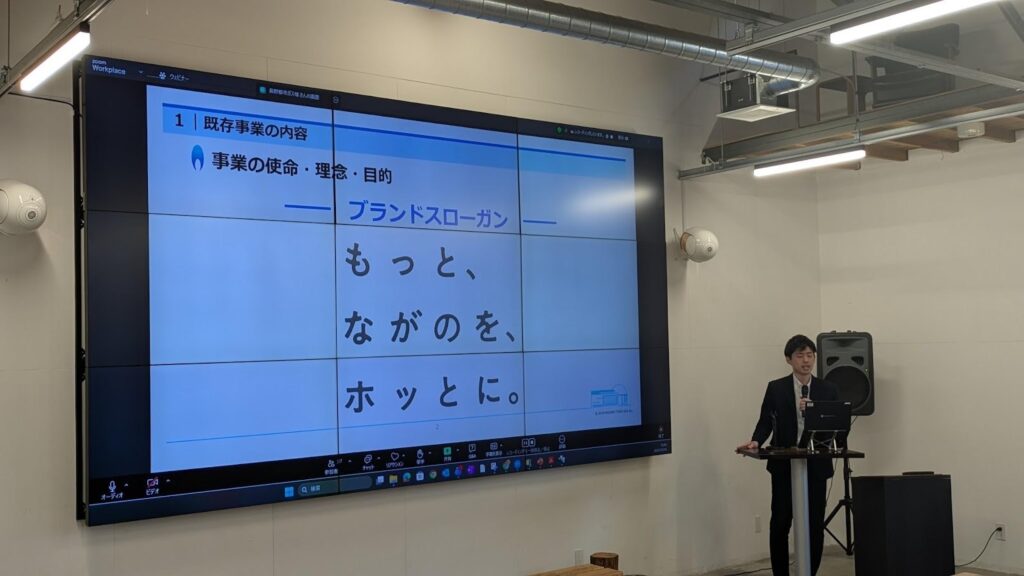

長野県東北信の8市3町に天然ガスを供給している長野都市ガス株式会社は、地域課題の解決を目指した新たな事業の創出を検討していると発表しました。

検討領域の一つとして、「地域のレジリエンス向上」を取り上げ、防災診断や備蓄品サービス、ショールームでの防災体験拠点としての活用などを挙げました。

「総合防災ソリューション事業」は、同社の掲げるビジョンである「安心安全な社会」と直結し、既存事業との親和性も高い領域であると説明しました。

同社の強みとして、9万5000件の顧客基盤と、点検や保安点検などを通じたお客様との直接対話による信頼関係を挙げ、「質の高い顧客接点と信頼関係が事業の推進力になる」と述べました。

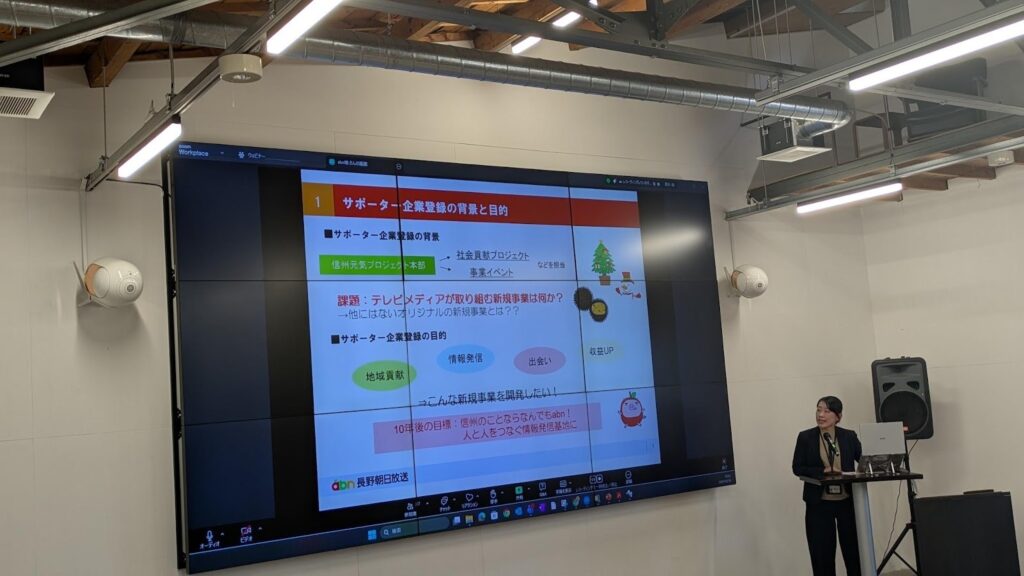

長野朝日放送株式会社からは、信州元気プロジェクト本部としても活動する若手社員が登壇しました。

同社はテレビメディアが取り組む新規事業を模索しており、「既存のテレビビジネス(企業からお金をもらって番組を流す)にとらわれない分野や企業と繋がり、信州に貢献し県民に役立つ事業を展開したい企業と手を組みたい」と説明しました。

具体的な取り組みとして、今年春にスタートした「発酵プロジェクト」を紹介しました。このプロジェクトは部署横断で行われており、発酵に関する情報を自社番組で紹介したり、発酵バレーNAGANOとの交流を行っていると説明しました。将来的には「信州を発酵の里にするような発酵食品のお土産の展開」や「甘酒のスタンドを空港などインバウンドが集まる場所に設置」などの可能性を検討していると述べました。

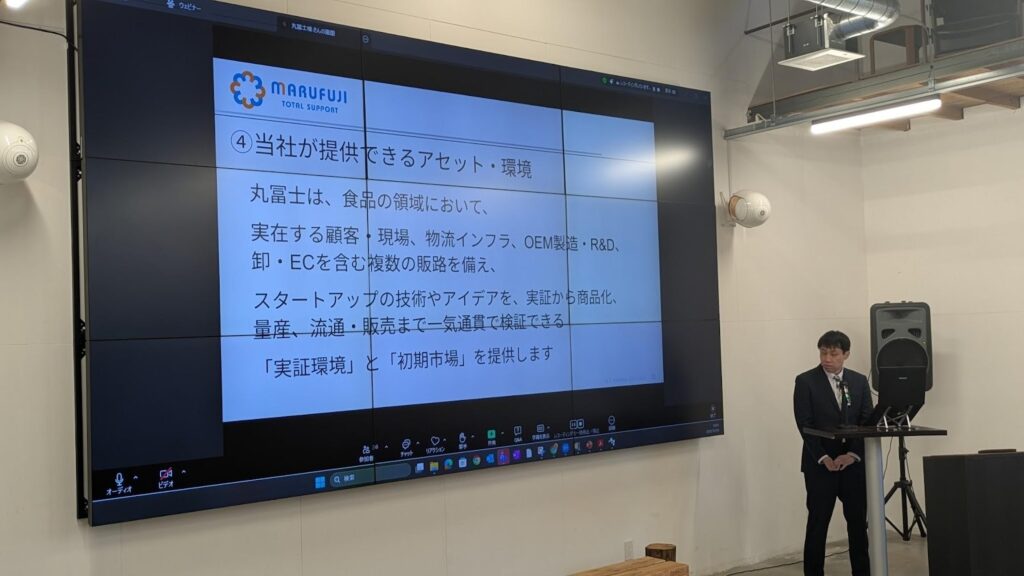

株式会社丸富士からは代表の倉石氏が登壇し、人手不足や原材料高騰など様々な環境変化の中で、ベンチャー企業の思考を社内に取り入れ新たな視点を得るためにサポーター企業に登録したと説明しました。

同社は70年近く食品卸売業を主に行っており、小麦粉やチョコレート、乳製品、厨房機械などをメーカーから仕入れ、ベーカリーや洋菓子店、ホテルレストラン、食品工場などに販売しています。事業規模は食品卸売事業で約10億円、EC事業で約3億円となっています。

スタートアップ企業に求める重点領域として、地域素材や規格外原料、食品廃棄物を活用したフードロス削減と事業性の両立、OEMや物流まで見据えた事業設計、地域食品のEC展開などを挙げました。同社が提供できる環境として、食品領域における様々な知見や顧客、物流インフラ、製造工場、販路があると述べました。

4社のリバースピッチを通じて、地域企業が抱える具体的な課題と、スタートアップとの協業による解決への期待が明確に示されました。藤田氏の基調講演で語られた「対等なパートナーシップ」の理念を受け、実際に地域企業が動き出している様子が伝わる内容となりました。

長野県では、このような地域企業とスタートアップの出会いの場を今後も継続的に設けていく方針であり、地域のエコシステム形成に向けた取り組みが着実に進んでいます。

<後編に続く>

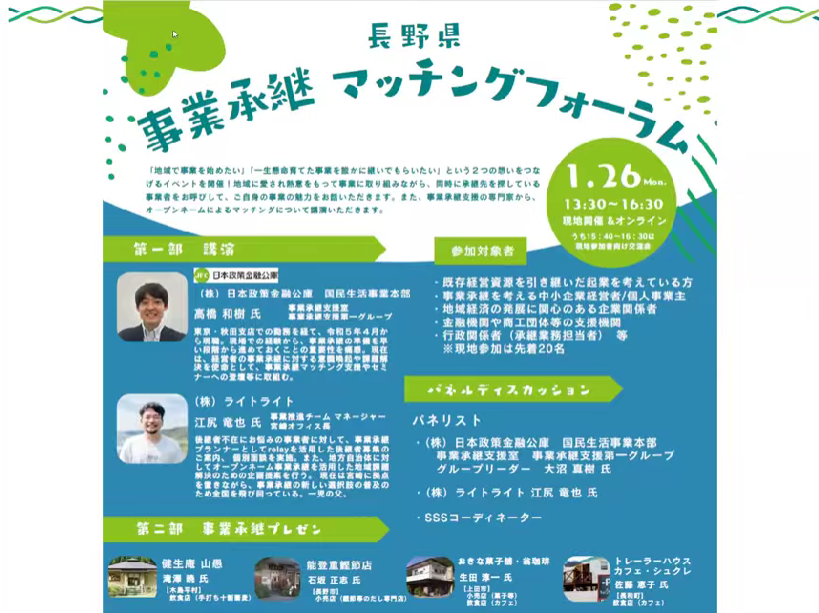

地域のつながりを次世代に引き継ぐために。4事業者による事業承継プレゼンテーション【後編】事業承継マッチングフォーラムレポート

2026年1月26日、信州スタートアップステーション長野拠点にて「長野県事業承継マッチングフォーラム」が開催されました。事業を始めたい人と継いでもらいたい人をつなぐこのイベントには、現地とオンラインあわせて多くの参加者が集まり、第一部では日本政策金融公庫と株式会社ライトライトによる講演とパネルディスカッション、第二部では地元4事業者による事業承継プレゼンテーションが行われました。

後編では、第二部として行われた地元4事業者による事業承継プレゼンテーションの内容をお届けします。それぞれに異なる背景と可能性を持つ3つの事業が、新たな担い手との出会いを求めて登壇しました。

<登壇者>

トレーラーハウスカフェ・シュクレ 佐藤恵子氏

【長和町】飲食店(カフェ)

健生庵 山愚 滝澤暁氏

【木曽平沢】飲食店(手打ち十割蕎麦)

能登屋鰹節店 石坂正志氏

【長野市】小売店(鰹節等のだし専門店)

おきな菓子舗・翁珈琲 生田淳一氏

【上田市】小売店(菓子等)、飲食店(カフェ)

味と想いを引き継ぐトレーラーハウスカフェ「シュクレ」

長和町役場から白川湖方面へ車で10分ほどの場所にある「シュクレ」は、2020年7月に開業したトレーラーハウス型カフェです。観光地的な好立地ではないものの、地元のお客さんを中心にリピーター、テイクアウト事業に支えられ、無理のない経営を続けています。

佐藤さんは、ブランシュ高山スキー場のレストランで長く働いており、そこで提供していたカレーが名物でした。そのカレーをオフシーズンでも食べたいという声が多かったこと、また、娘さんが長和町に戻ってきたことなど家族の生活環境の変化もあり、仕事と生活を両立できる形として、自宅の隣での開業を選択しました。店舗型ではなくトレーラーハウス型にしたのは、知人業者との繋がりがあり導入しやすかったことと、当初から移転も視野に入れていたためです。

開業から約5年半、コロナ禍を含む期間も乗り越えて営業を続けています。営業は春から秋が中心で年間180〜200日程度、ほぼワンオペに近い少人数運営で成り立つビジネスモデルです。

主力商品はスキー場時代からファンのいるカレーで、味、世界観、雰囲気が評価され、固定ファンがついていることが強みです。

事業承継を決断した背景は、佐藤さんの目や足などの不調によるものです。娘さんは別の業種で事業経営をされているため、家族内での承継の予定はなく、第三者承継を前提に検討されています。

トレーラーハウス型のため、将来的に場所を移して再開することも比較的現実的です。佐藤さんは、現在の場所での継続には必ずしもこだわっておらず、移転前提の承継が現実的と考えています。味、お店、思いを引き継いでほしいという気持ちはありますが、やり方、形、場所にはこだわらないという非常に柔軟な姿勢です。

トレーラーハウス本体、設備、レシピ、屋号などを含めた一体承継を想定しています。

佐藤氏「実績のある商品をすぐに提供が可能で、ゼロから創業するより初期投資を抑えられるというメリットがあると思います。トレーラーハウスという形態はライフスタイル型経営にも向いた案件です。立地のいいところでやっていただければかなり人気の出るお店になると思うので、ぜひご検討いただければありがたいです」

独自技術を持つ十割そば「健生庵 山愚」

「健生庵 山愚」は、野沢温泉村から少し山の方に入った場所にある蕎麦店です。お店の前は小川が流れており、夏でも涼しいエリアです。経営する滝沢氏は、30年前に前オーナーから店を購入し、大幅な改装を行いました。

この店の最大の特徴は、手切りの100%そば粉のそばを専門としていることです。滝沢氏によると、これは非常に高度な技術と知識が必要な技法で、通常のそば打ちとは全く異なる製法だといいます。県外から多くの客が訪れるファンが多い店で、リピーターも多いのが特徴です。

滝沢氏「普通のそば打ちをやっている方が私のそばみたいなものを作ろうと思っても、絶対できないわけです」

30年前にそば作りの研究グループを設立しましたが、その技術の難しさから全員が最終的に断念したといいます。独自の技術によって麺の形がしっかり保たれており、経験豊富なそば職人でも真似するのは困難とのことですが、滝沢氏は後継者に技術を伝える意欲があると語っています。

会場からの質問では、技術習得の期間について「手が動いて教えられるうちにやりたい」と答え、非常に高度な技術であることが改めて確認されました。

300年の伝統を持つだし専門店「能登屋鰹節店」

長野市の中央通り沿いにある能登屋鰹節店は、約300年前に創業し、約200年間続いている伝統的な鰹節店です。店主の石坂氏は10代目にあたります。

石坂氏「昭和時代から大体300年やってきています。私の祖父である8代目が現在の店舗を設立しました。この事業は300年の歴史があり、非常に希少性が高いため、ぜひ残していきたいと思っています」

店舗は鰹節と削り節、目節などを専門としており、小売と卸売の両方に対応しています。しかし、コロナ禍の影響やオリンピックに伴う交通整備後の観光客の動向変化など、さまざまな要因で卸売事業が減少しています。以前は卸売が売上の5割程度を占めていましたが、現在は減少傾向にあります。家族内での承継予定はなく、事業の希少性と歴史的価値から後継者を求めています。

石坂氏「事業承継の希望としては、強い営業力を持つ方か、ラーメン店が製麺所を持つように、製品を直接活用できるような事業を持つ経営者です。現在の事業規模だけでは課題があるため、鰹節製品を活用できる補完的な事業との拡大や統合が必要だと思います」

店舗がある中央通りの立地は観光客に非常にアクセスしやすく、特に善光寺御開帳などのイベントで訪問者数の増加が期待できる利点があります。最近はインバウンドの客も非常に多いです。

会場からは、仕入れ業者との関係継続の可否について質問があり、石坂氏は「サプライヤーとの関係は紹介可能で、これがないと事業は成り立ちません」と回答しました。また、顧客の要望に応じたオリジナルの出汁を作ることも可能だと説明しました。

温泉地の再生と新しい湯治文化の創造「おきな菓子舗」

最後に登壇したのは、上田市鹿教湯温泉で温泉まんじゅうを製造・販売する土産物店「おきな菓子舗」、コーヒー店「翁珈琲」を経営する生田淳一氏です。生田氏は、事業承継だけでなく、地域全体を活性化させる「しあわせ温泉 文珠テラスプロジェクト」というビジョンを提示しました。

鹿教湯温泉は、1956年に国民保養温泉地に指定された歴史ある温泉地です。観光温泉と湯治温泉では役割が大きく異なります。湯治温泉は病気や怪我を癒やすというイメージがありますが、生田氏は本来の湯治の本質について説明しました。

生田氏「本来の湯治の本質とは、本当の自分に戻る場所だということです。何週間、何ヶ月滞在する中で、社会を離れて、そういった時間を持つ。病気を治して、何がしたいんだということを考える。それが全国にある湯治場の本質的な役割だったと私は考えます」

しかし、団体旅行などが主流になり、方向性が変わってきました。それによって、地域の事業者は非常に厳しい状況に置かれています。地域として事業を継続させたいという問題意識から、今回のプロジェクトが生まれました。

プロジェクトでは、生田氏の所有する店舗をひとつの起点に、さまざまな事業者と共創し、地域の活性化を目指します。

まずは最初のステップとして、町の中心にある、生田氏の店舗の隣にある20席程度の元カレー屋の店舗や、温泉の源泉を有する土地の継承先を探しており、飲食店や民泊事業者との協働を期待しています。

鹿教湯温泉には複数の源泉があり、全部の源泉に引湯しています。低い温度の源泉もあるため、加温せずに使える温泉もあります。この立地は源泉に一番近く、一番新鮮で、なおかつ事業がやりやすい場所です。

生田氏自身も後継者がいない状態で、地域で事業承継を希望しています。事業者がどんどん減っていく地域の現状に対し、温泉を残したい、この温泉を活用して自然も活用して、楽しい場所、幸せの場所、本当の自分に戻る場所としての役割を提供できるような環境を作りたいという強い思いがあります。

多様な事業承継の形――それぞれの未来へ

4つの事業プレゼンテーションは、事業承継の多様性を示すものとなりました。

それぞれに異なる魅力と課題がありますが、共通しているのは、事業者が長年培ってきた技術や思い、地域とのつながりを次世代に引き継ぎたいという強い願いです。

前編でも語られたように、事業承継は個人の問題ではなく、地域全体の課題です。この日登壇した4つの事業が新たな担い手と出会い、それぞれの形で未来へとつながっていくことを期待しています。

事業を「継ぐ」という選択肢――小規模事業者の未来を拓く、事業承継マッチングの最前線【前編】事業承継マッチングフォーラムレポート

2026年1月26日、信州スタートアップステーション長野拠点にて「長野県事業承継マッチングフォーラム」が開催されました。事業を始めたい人と継いでもらいたい人をつなぐこのイベントには、現地とオンラインあわせて多くの参加者が集まり、第一部では日本政策金融公庫と株式会社ライトライトによる講演とパネルディスカッション、第二部では地元3社による事業承継プレゼンテーションが行われました。

<第一部登壇者>

高橋和樹氏

日本政策金融公庫 国民生活事業本部

事業承継支援室 事業承継支援第一グループ

東京・秋田支店での勤務を経て、令和5年4月から現職。経営者の事業承継に対する意識喚起や課題解決を使命とし、事業承継マッチング支援やセミナーへの登壇等に取り組む。

江尻竜也氏

株式会社ライトライト

事業推進チームマネージャー 宮崎オフィス長

後継者不在にお悩みの事業者に対して、事業承継プラットフォーム「relay(リレイ)」を活用した経営資源の承継を支援。個別面談を通じて、地方自治体と連携しながら、後継者不在の事業者を支援した地域課題解決のための企画事業も展開。企業の新しい選択肢の育成のための企画立案や目的の達成に取り組んでいる。一児の父。

「継ぐスタ」によるリスクを抑えた創業の選択肢

まずは日本政策金融公庫の高橋氏が、同公庫の事業承継マッチング支援について説明しました。同公庫は国が100%を保有する政策金融機関で、国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の3つの事業から成り立っています。中でも高橋氏が所属する国民生活事業では小規模事業者の融資や、創業希望者の融資をしており、融資先の約半数が個人事業主という、まさに小規模事業者を支える存在です。

日本公庫の事業承継マッチング支援は、後継者不在企業と、これから創業をする人、事業規模を拡大したい人を引き合わせる取り組みです。

5つの特徴があり、第一に、中小企業・小規模事業者が対象で、全国152支店のネットワークを駆使し、広く相手先を探すことが可能であること。第二に、「継ぐスタ」として、事業を継いで創業したい方を支援していること。第三に、オープンネームによる後継者探しを実施していること。第四に、担当者によるサポートが受けられること。そして第五に、譲渡側・譲受側ともに無料で利用できることです。

注目すべきは、成約した譲渡企業の特徴です。年商5,000万円以下が約7割、従業員5人以下が約8割と小規模事業者が中心。さらに、約3割が赤字企業、約5割が債務超過企業という経営が悪化している状況でも成約に至っています。飲食・宿泊を中心にさまざまな業種が成約に至っています。

続いて、「継ぐスタ」とは、事業を受け継いで創業する形態を示す言葉(日本公庫による故障)です。日本公庫では、創業希望者は、一般的なM&Aの対象となりにくい小規模事業者の後継者になり得ると考えており、長年の創業支援で培ったノウハウを活かし、「継ぐスタ」の実現に向けて継続的な支援に取り組んでいます。

高橋氏「『継ぐスタ』には大きく2つのメリットがあります。1つは、譲渡側の技術やノウハウ、地域での知名度や信用を引き継ぐことで、スタートから安定した経営が実現できる可能性があること。もう1つは、既存の店舗や設備を活用できるため、初期費用を抑えられる可能性があることです」

一方で留意点もあります。やりたいことが具体的であればあるほど、適した事業が見つかりにくくなること。魅力的・高収益の事業は競争が激しく、条件が厳しくなること。そして、経営の自由度が制限される可能性があることです。

「継ぐスタ」を実現するには、譲渡先の思いを尊重することが重要です。多くの譲渡先は「誰でもいい」という考えではなく、長年続けてきた事業に対して深い思いを持っています。継ぎ手候補者は、その思いを尊重することに加え、継ぐスタ計画書に自身の経歴や経営方針、活用できる知識・技能などを記載し、自分のことをよく知ってもらうことが求められます。

事業承継は個人の問題ではなく地域全体の課題

続いて、株式会社ライトライトの江尻氏は、2025年に休廃業した事業が約6万7949件にのぼるというデータを示しました。前年の約6万9000件からわずかに減少したものの、依然として深刻な状況が続いています。

江尻氏「大廃業時代というワードを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。今まさに事業承継支援が求められている時代です。休廃業をした事業を紐解いていくと、このうち約半数が黒字のまま休廃業を余儀なくされており、端的にもったいない状態です。さらに深掘っていくと、約3割の方が担い手の確保ができないまま、ご自身で諦めてしまっているというのが実情です」

長野県内でも、2024年のデータによれば後継者不在率は下がっているものの、依然としておよそ半数の企業が後継者不在の状況にあります。歴史ある老舗企業が多い長野県において、この課題は喫緊の問題となっています。

江尻氏は「事業承継は個人の問題ではないか、という声もあります。しかし実際に、一軒のお店がなくなるだけで地域に大きな影響があります。雇用の減少による人口流出や、選択肢が狭まること、さらに廃業が増え、チャレンジが起こらない寂しい地域になってしまう。地域維持の観点からも、事業承継は地域課題だと言えます」

一方で、小規模事業者の受け皿が少ないという課題があります。地域として「後継者を一緒に探しましょう」と言える社会への変革が必要です。

株式会社ライトライトが運営する「relay(リレイ)」は、2020年に開始したオープンネーム方式の事業承継プラットフォームです。

従来の匿名(ノンネーム)方式では、所在地や売上高、業種などの限られた情報のみが提供され、収益性に基づいて初期判断が行われます。その結果、収益が中程度の事業や負債を抱える事業は、選別段階で除外されることが多くなります。

江尻氏「すべての事業には固有の価値と魅力があり、正当に評価されるべきです。オープンネーム方式では、事業者の顔や名前、背景ストーリー、大切にしている価値観や理念を発信し、財務的な基準だけでなく、感情的なつながりや共有する価値観を重視しています」

「relay(リレイ)」の特徴は、行政機関、自治体、商工団体、金融機関との幅広い連携にあります。また、有料職業紹介の許可を取得しているため、後継者候補の採用支援も可能です。さらに不動産許可も取得しており、店舗の居抜き譲渡や空き物件の引き渡しにも対応できます。料金体系は、譲渡側は無料、譲受側が成功報酬35万円(税別)となっています。

成約までの期間は平均3〜4ヶ月で、最短では1ヶ月以内の事例もあります。これは日本政策金融公庫の平均約1年と比較すると、かなり短期間での成約が実現していることになります。

オープンネーム方式のメリットは、事業者が大切にしてきたことをしっかりと伝えられることにあります。一方で、風評被害のリスクや、知らない人から直接連絡が来る可能性もあります。そのため、「relay(リレイ)」では1事業者に対して1名のコーディネーターがマッチング支援を行い、円滑なコミュニケーションをサポートしています。

江尻氏「事業承継はあくまでも手段です。この事業承継を通して、担い手が増加し、関係人口が増加する。それによって多様性が生まれ、経済が回っていく。そこからさらにチャレンジができていく。自走可能な地域社会が生まれてくるんです」

「この人に託したい」と思ってもらうには

第一部の最後には、株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 事業承継支援室 事業承継支援第一グループ グループリーダーである大沼真樹氏を迎え、江尻氏とのパネルディスカッションが行われました。

まずは、「売り手が『この人に託したい』と心を動かされる買い手の共通点はあるか」という問いかけに、江尻氏は「真剣さ」が大切であると伝えました。

江尻氏「興味本位で話を聞きたいというスタートは問題ありませんが、実際の面談に進むには、事業計画書を練ってくるなど、真剣に考えた証を示すことが大切です」

続いて大沼氏は、「熱意とリスペクト」を挙げました。売り手の事業手法や哲学、仕事への愛着を尊重し、上から目線を避けることが求められます。

大沼氏「買い手の方が事業規模が大きかったり大企業勤務の経験があったりする場合、自分のスタンダードとのギャップから上から目線になってしまうケースがあります。売り手のこれまでのやり方を最大限リスペクトし、承継直後からガラッと変えるような提案をするとなるとなかなか難しいです」

続いて、買い手側に売り手の魅力が伝わるような効果的な情報発信の方法についての質問に、大沼氏は決算書に現れないような事業の強みや課題を整理して見える化することが大切だと伝えました。

大沼氏「日本政策金融公庫では『つなぐノート』『ゆずるノート』というワークブックを準備しております。これらを活用して強みや弱み、改善策を明確にすることで、事業の魅力を自信を持って伝えられるようになります」

江尻氏は、事業者様の本心、地域への思いを誠実に伝えることの重要性を強調しました。

江尻氏「何を譲りたくないのか、何を残したいのか。どういう方に来てほしいのか、地域に対してどういうアクションを踏んでほしいのか。その思いを、本心として語っていただくのが一番です」

事業承継を「当たり前」の選択肢に。諦めずにまずは相談を

パネルディスカッションの最後に、大沼氏は、「小規模事業者にとって第三者承継が当たり前の選択肢になってほしい」と語り、売り手と買い手が相互に尊重し合い、承継後の事業成長や地域経済への貢献を促す信頼関係を醸成していくことの重要性を強調しました。

江尻氏は、地域を変えていくためには、地域の人たちから信頼度が高い行政が旗振り役として事業承継に取り組む必要があると訴えました。また、諦めずにまずは相談をしてほしいと訴えかけました。

江尻氏「支援機関には幅広い選択肢を持つことの重要性を、事業譲渡者には事業は思っている以上の価値があることを、そして後継者候補には十分な情報収集と計画、信頼できる機関の承認を得ることを伝えたいです。諦めずに相談することが大切です」

レポート後編では、承継先を探している地元の4つの事業者による事業承継プレゼンテーションの様子をお伝えします。

事業承継に関するお問い合わせ情報

https://shoukei.nice-o.or.jp/

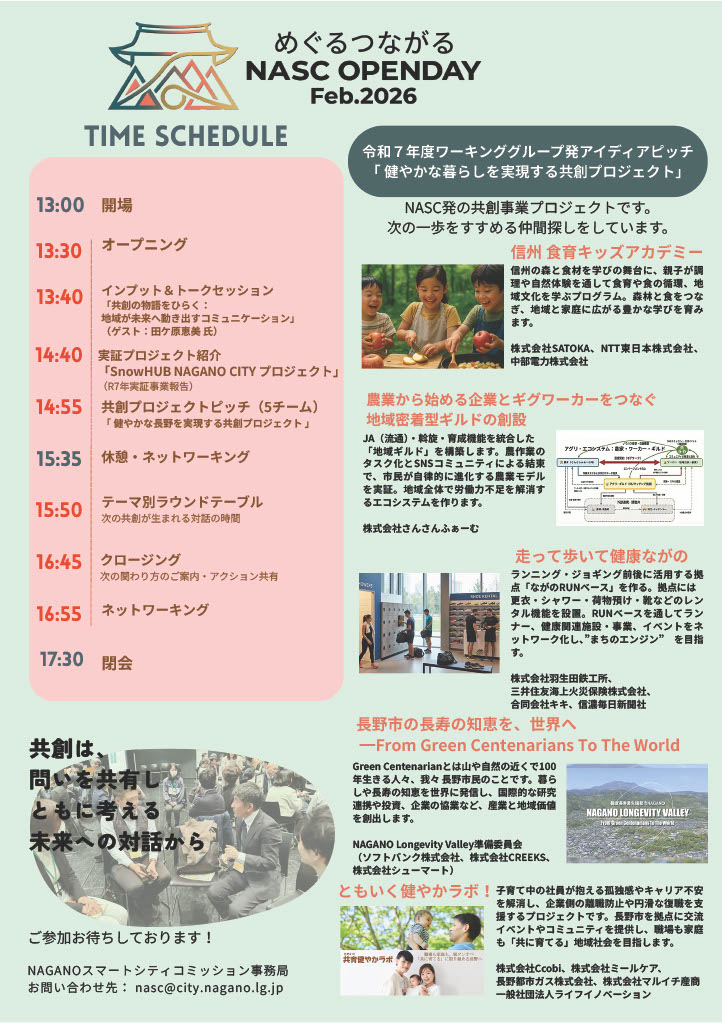

めぐる つながる NASC OPEN DAY Feb.2026

長野エリア

企業・行政・アカデミア・市民が交差し、

長野の未来をともに描き、ともに動かす1日。

オープンイノベーションを体感できる年1回の特別イベントを開催します。

2026.2.18wed. 13:30~17:30

長野市芸術館 3F アクトスペース(長野市鶴賀緑町1613)

入退場自由/参加無料

対象: 共創に関心のある企業・行政・市民・学生 等