長野から未来を創る6社のチャレンジ「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」【イベントレポート:後編】

信州スタートアップステーション(SSS)では、長野での創業を考えている方や、支援機関の方向けのイベントやセミナーを定期的に開催しています。

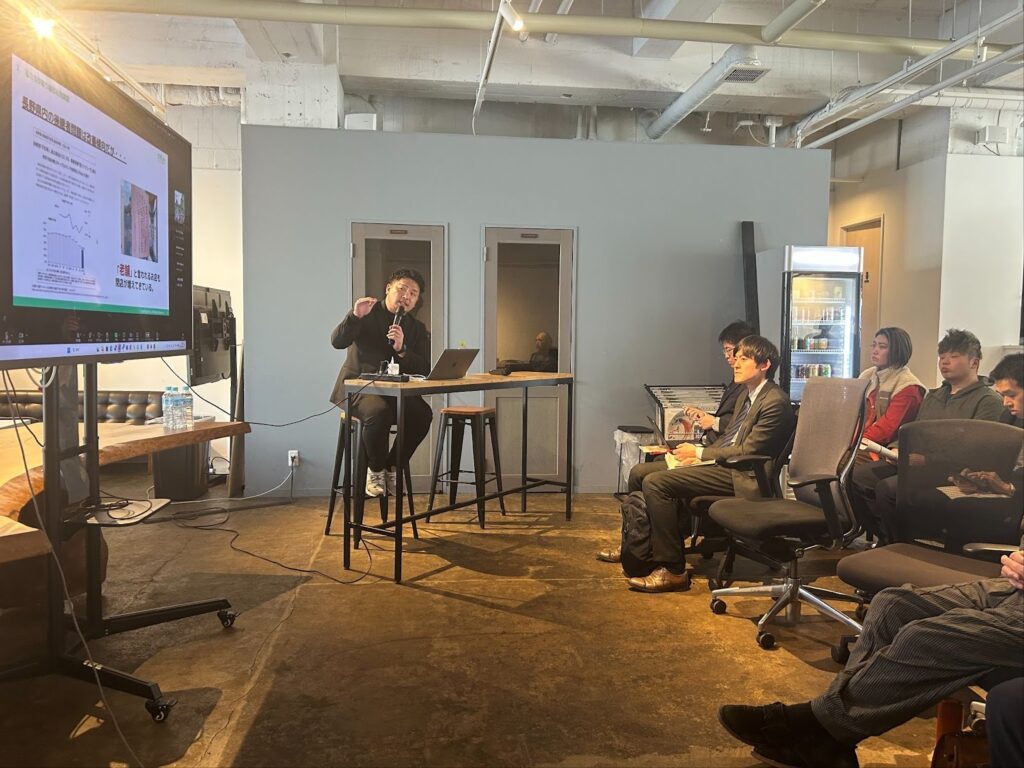

12月16日に長野市内で開催された「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」では、基調講演とリバースピッチに続き、長野県内外で活躍する6社のスタートアップによるピッチプレゼンテーションが行われました。

メンタルヘルスケア、体験型エンターテインメント、観光土産EC、食事管理アプリ、食品廃棄物アップサイクル、森林資源循環など、多様な分野で課題解決に挑む起業家たちの熱い思いが語られました。当日の様子をレポートします。

【登壇者】

スタートアップピッチ登壇企業(6社)

株式会社ピノビスタ、SAKE ART LAB.、Local Knot株式会社、株式会社AInnovate、ゴミナクス株式会社、株式会社グリーンベネフィット

基調講演・フィードバック

株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田豪氏

進行役:有限責任監査法人トーマツ

「ゼロからプラスへ」ポジティブなメンタルヘルスケアアプリ「Welloom」

最初に登壇したのは、株式会社ピノビスタの松井氏です。同社は、メンタルヘルスケアアプリ「Welloom」を開発しています。松井氏自身、会社員時代にメンタル不調を経験したことが創業のきっかけだと語りました。

松井氏「日本ではメンタル不調になっても相談する人が少ない。評価が下がるのではないか、偏見を持たれるのではないかという懸念があるからです」

「Welloom」は、AI対話型診断により24時間いつでも利用できるWebアプリです。最大の特徴は、「ポジティブ認知行動療法」を採用している点だと松井氏は説明しました。

松井氏「従来のメンタルヘルスケアは、マイナスをゼロに戻すことが目的でした。しかし私たちは、ゼロからプラスへ、さらなる成長を支援することを目指しています」

アクセラレーションプログラムへの参加を通じ、事業戦略が進歩したと振り返りました。当初は利用者数を追い求めていましたが、「数よりも満足度や質を重視する」方向に舵を切ったといいます。ベータ版リリース後2週間で2桁のユーザーを獲得し、諏訪信用金庫から融資も受けることができました。

2025年1月の正式リリース後は、個人向けから法人向けへと展開し、将来的には統合的なウェルネスプラットフォームへの成長を目指しています。

藤田氏からは、「ペルソナをもっと絞り込む必要がある」とのフィードバックがありました。また、「AIだけでなく、人間の要素やコミュニティ機能も検討してはどうか」との提案もなされました。

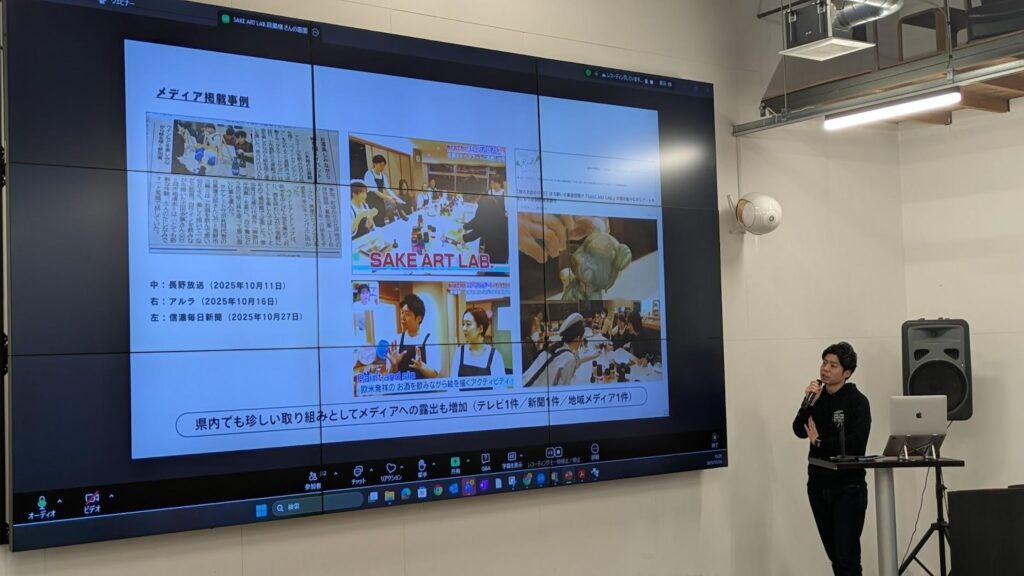

お酒を飲みながらアートを楽しむ新しい体験「SAKE ART LAB.」

SAKE ART LAB.共同代表である目黒氏は、「ペイント&シップ」という体験型エンターテインメント事業を展開しています。「ペイント&シップ」とは、欧米発祥のお酒を飲みながら絵を描く体験です。2010年代からマーケットが育ちつつあります。

SAKE ART LAB.の展開する事業では、インストラクターの指導のもと、2時間で1つの作品を完成させることができ、友人やグループで楽しめる点が特徴です。約1年間でこれまでに56回開催し、延べ354名が参加。Google口コミでは22件の評価が集まっており、平均5.0という高評価を獲得しています。

アクセラレーションプログラムへの参加を通じて、活動範囲が大きく広がったといいます。松本市での初開催や、小布施町の北斎館とコラボしたイベント、軽井沢のクリスマスマーケットとのコラボイベントも企画し、地域×観光×体験の可能性も感じたと振り返ります。また、そういった特別企画から通常イベントに誘導する導線を作ることもできたと振り返りました。

また、県内6事業者とのミーティングを経て、長野市の善光寺門前で酒蔵「西之門」を運営する株式会社よしのやとの協賛イベントが決定したことも報告しました。

目黒氏「酒蔵で日本酒を飲みながら北斎の絵を描く体験が出来る本イベントは、非常に嬉しいことに告知から一週間以内に満員御礼となりました。酒蔵×アート体験というのは全国的にも珍しいので、可能性やニーズの高さを伺えた結果となりました」

今後は県内6地域への展開を予定しており、将来的にはフランチャイズ展開も視野に入れています。

藤田氏は、「県内展開で広げていくのもいいけれど、酒蔵とアート体験を組み合わせたプログラムとしての展開は今後伸びる可能性がある」と指摘しました。また、「著作権が切れた作品を活用するのは良い戦略だ」と評価しました。

観光土産ECと事業承継を組み合わせた「Knotモデル」

Local Knot株式会社の藤澤氏は、観光土産のECサービスと事業承継支援を組み合わせた独自のビジネスモデル「Knotモデル」を提案しました。

Local Knotが注目するのは、地域の観光事業者の後継者不足による休廃業の問題です。

藤澤氏「現状の課題として、全国的に黒字でも後継者不足で休廃業する企業が50%以上あります。その理由として、後継者不足は3割に上り、後継者不足が地域経済の衰退に繋がっていると私たちは考えています。長野県でも、後継者不在割合は約50%以上となっています」

そこでLocal Knotはまず「受け継ぐ」ことから事業をスタートさせました。長野駅前のホステルを事業承継し、1年で売り上げ1.5倍の事業再生を達成。地域の交流の場として活用を進めています。

アクセラレーションプログラムでは、金融機関や地域の事業者とのヒアリングを行い、事業承継の本質的な問題は「引き継ぎ手不足」ではなく、引き継ぎ元の「案件化不足」だと気づいたことを発表しました。だからこそ、観光事業者と継続的な関係性を保ちながら事業承継を推進する事業が地域に必要だと訴えました。

同社のサービスは、宿泊施設でQRコードを受け取り、客室で商品を閲覧・購入し、自宅に配送されるという仕組みです。特徴的なのは「ストーリーメディア機能」で、商品の背景や生産者の思い、地域課題を伝えることができます。差別化のポイントとして、ストーリー性の重視、地域活動者やインフルエンサーとのコラボレーション商品セット、事業承継との連携を挙げました。

藤田氏からは、「地域の小売店を潰さず協働していく仕掛けが必要。土産屋にQRコードを貼り、そこからの売上に対してキックバックする仕組みも検討してはどうか」との提案がありました。また、「外国人向けにストーリーをどう訴求するか工夫が必要」とのアドバイスもなされました。

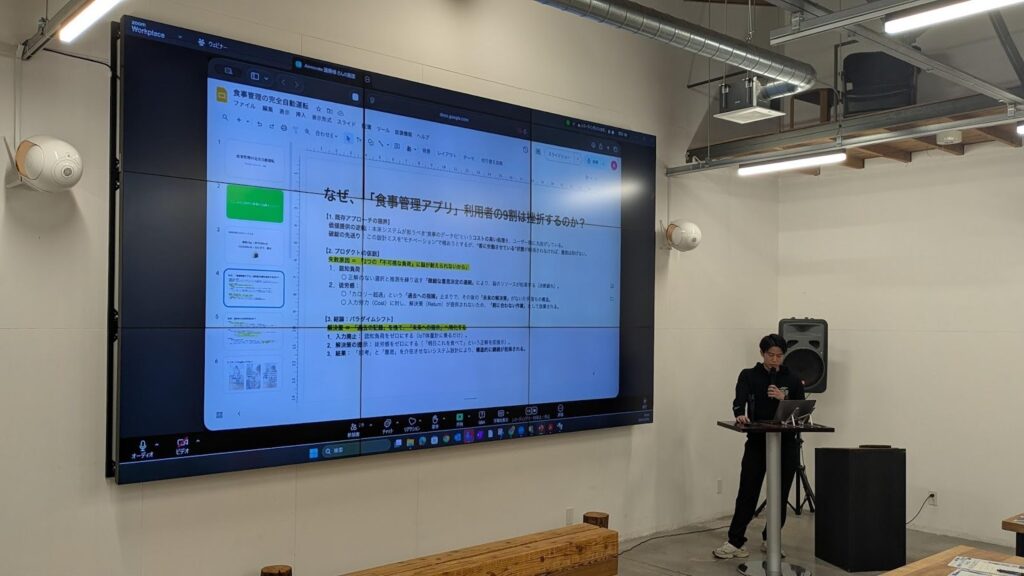

「毎月1000円で体重1kg減」食事管理の自動化

株式会社AInnovateの遠藤氏は、食事管理を自動化するアプリを開発しています。毎月1000円の課金で、毎月1kgの減量を目指します。

遠藤氏「既存の食事管理アプリは9割が挫折します。認知負荷が高く、徒労感があるからです」

同社のアプリは、3ステップで完結します。体重計に乗る、帳尻合わせプランが策定される、提案リストから選択する。過去の記録ではなく、未来の行動指針を示す「未来志向」が特徴です。

遠藤氏自身、ボディメイク大会に出場した経験があり、8ヶ月で体重を12kg増やし、その後10kg減らした実績があります。また、大手事業会社でのWeb・アプリ開発経験や、上場企業向けのAI導入実績も持っています。

ターゲットは都内で働く激務の女性で、「食の自制は可能だが、調整する体力がない層」を想定しています。2025年2月のリリース後、1年で1.5万人のユーザー獲得(東京都内中心)を目指し、将来的には英語化して国内外に展開する計画です。

藤田氏は、「ターゲット層からは外れているがぜひ使ってみたい」と興味を示した上で、「価格設定を再検討した方がいい。1000円は安すぎる可能性がある」と指摘しました。

食品廃棄物から価値を生み出すバイオテクノロジー

ゴミナクス株式会社の中島氏は、食品廃棄物から有効成分を抽出し、バイオ製品に転換する技術を提供しています。

同社は長岡技術科学大学発のベンチャーで、35年にわたる研究の蓄積があります。

中島氏「日本の食品廃棄物の85%が焼却処理されており、約424億円の処理費用がかかっています。また、非上場企業の75.1%が脱炭素化ビジネスに未着手で、ノウハウ・人材・技術が不足しています」

同社の技術は、10種類以上の廃棄物から抽出実績があり、各廃棄物に合わせてカスタマイズした抽出が可能です。抗菌性や保湿性の付与、無色透明なフィルムへの加工もできます。

ビジネスモデルは、当初の仲介プラットフォーム型から研究開発特化型へと進化しました。収益源は、特許ライセンス、知的財産権譲渡、仲介手数料です。

アクセラレーションプログラムを通じて、15社以上のアップサイクルメーカーと業務連携を構築し、研究開発から製品化・量産化まで一気通貫で支援できる体制を整えました。

藤田氏からは、「コスト削減よりも高機能化で差別化する方向性が良い。『なくてはならない』製品の開発を目指してほしい」とのアドバイスがありました。

森林資源の循環で地域に新たな価値を

最後に登壇したのは、株式会社グリーンベネフィットの岩見氏です。代表自身が森林組合の参与を兼務する林業従事者という、異色の経歴を持つスタートアップです。

同社の主要事業は2つあります。1つ目は「木の糸事業」で、木材チップからセルロースを取り出し、機能性のある糸にして製品化するものです。大阪・関西万博では医師のユニフォームに採用され、半年間の使用後にリサイクルする計画です。

2つ目は「木材住宅事業」で、根羽村の杉とヒノキを使った木製の災害避難所「Hut(ハット)」を開発しています。

岩見氏「72時間以内に素人でもインパクトドライバー1台で組み立て・解体が可能で、震度6から7の耐震性があります。価格は約300万円で、コンパクトカー1台分のスペースに収納できます」

同社のモデルは、植林から育成、伐採、製品化、リサイクル、再造林という循環型です。特に注目すべきは、「時間価値の創造」という考え方です。東御市のワイナリーと連携し、その年ごとのブドウの木の枝で木の糸を染色して製品化をするなど、年次ごとのコレクションやヴィンテージの概念を持ち込んでいます。

同社はプロジェクト型で運営しており、オープンプロジェクトとして地域の事業者と協業し、各地域の特性を活かした製品開発を行っています。

藤田氏は、「森林組合発のスタートアップは珍しく、完成度が高い」と評価しました。また、「ワイナリーとの連携など、時間価値化の取り組みが秀逸。他地域への展開可能性も大きい」と述べました。

長野から始まる共創の未来

すべてのピッチが終了した後、長野県産業労働部の米沢部長が登壇し、「県としてスタートアップ支援の機会を今後も継続的に増やしていきたい」と今後の展望を語りました。

イベントを通じて、メンタルヘルスからアート、森林資源活用まで、多様な分野で地域の課題解決に取り組むスタートアップの姿が明らかになりました。

また、基調講演やリバースピッチで示された「対等なパートナーシップ」の理念のもと、地域企業とスタートアップが協業する土壌が長野県で着実に形成されつつあることが感じられるイベントとなりました。

今回のイベントは、主催の長野県、協力の長野経営者協会、サポーター企業4社、発表を行ったスタートアップ6社の協力により実現しました。長野県では、今後もこのような出会いの場を継続的に設け、地域のスタートアップエコシステム形成を推進していきます。

地域とスタートアップの共創に向けて「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」【イベントレポート:前編】

信州スタートアップステーション(SSS)では、長野での創業を考えている方や、支援機関の方向けのイベントやセミナーを定期的に開催しています。

長野県では、スタートアップや県内企業が成長・共創していくエコシステムの形成を進めています。12月16日に長野市内で開催された「スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ」では、地域のスタートアップをVenture Capitalとして長年支援されてきた株式会社MTG Venturesの藤田豪氏による基調講演が行われました。

また、スタートアップとの共創を期待する県内企業4社によるリバースピッチも実施され、地域企業とスタートアップの新たな連携の可能性が示されました。当日の様子をレポートします。

【登壇者】基調講演

株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田豪氏

1974年秋田県生まれ。1997年、日本合同ファイナンス株式会社(現・ジャフコグループ株式会社)へ入社。2004年の設立時よりうち16年を中部地区を中心に投資活動を実施。地域におけるスタートアップの協力を熟知し、10社以上のIPOを実現。2018年、株式会社MTG Ventures代表取締役就任。MTGグループのCVCを立ち上げ、主にヘルスケア・アクティブへの投資を実行。2022年地域課題を解決する地域化ファンド「Central Japan Seed Fund」設立。名古屋大学特任准教員、秋田大学客員教授。

県内企業リバースピッチ登壇企業(4社)

アルピコ交通株式会社、長野都市ガス株式会社、長野朝日放送株式会社、株式会社丸富士

地域課題は共通課題として事業化できる

基調講演の冒頭、藤田氏は自身の活動拠点について説明しました。秋田県出身で、大学卒業後は主に名古屋を拠点に活動している藤田氏は、「地域を良くするために、地域の人だけでなく外部からの知見も取り入れる必要がある」と強調しました。

藤田氏が代表を務める地域ファンドでは、物流DX、外国人技能実習生の生活支援、地域の音楽配信者支援など、様々な分野の企業に投資していることを紹介しました。

藤田氏「航空会社の投資事例では、地方路線の開拓による観光振興を目指しています。例えば、関空から富山便が飛ぶことで、外国人観光客が富山から飛騨高山へと足を伸ばす時間的余裕ができる。そうすると外国人の方がお金を使える時間が増えるわけです」

また、東北大学発のスタートアップで放射線治療計画をAIで効率化する企業の事例も紹介されました。従来は1人の治療計画作成に6時間かかっていたものを、AIで20分に短縮するという技術です。

藤田氏「地方ほど、医者も看護師もいません。だから人間がやらなくていいことは機械がやる。地域課題は小さなことではなく、共通課題として事業化でき、スケールする可能性があります」

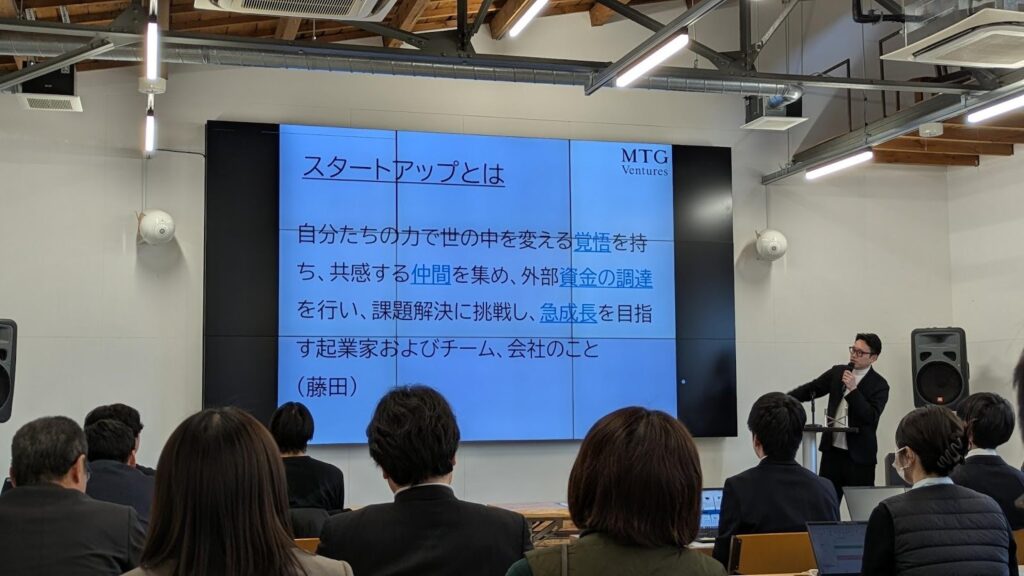

さらに、藤田氏はスタートアップの定義について、独自の考えを示しました。

藤田氏「スタートアップとは、自分たちの力で世の中を変える覚悟を持ち、共感する仲間を集め、外部資金の調達を行い、課題解決に挑戦し、急成長を目指す起業家及びチーム、会社のこと」

中でも、投資判断で最も重視するのは「覚悟の深さ」だと藤田氏は語ります。

藤田氏「なぜあなたは、なぜ今、なぜここで、この事業をやらなきゃいけないのか。その覚悟の深さが深ければ、やめないんです。やめなければ成功するんです。やめること=失敗。やめなかったら、10年だろうが20年だろうがやりきればそれは成功です」

もう一つの重要な要素が「共感を得る力」です。1人でやれることは小さいけれど、仲間を集められない限り、事業は広がらない。共感してもらう力があれば、仲間が集まると藤田氏は訴えました。

日本のスタートアップ環境については、アメリカとの差が開いている現状を指摘しました。政府のスタートアップ育成5ヶ年計画についても言及し、「アメリカと比較すると、日本では政府や自治体がスタートアップに積極的に発注し、売上を立てる支援までは至っていない」と課題を示しました。

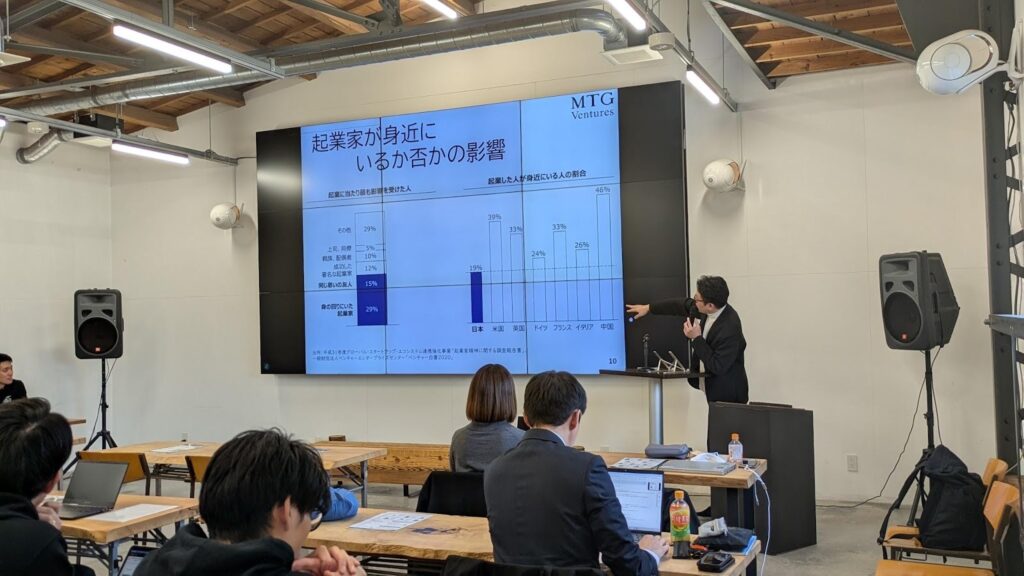

「身近に起業家がいるかどうか」が地域を変える

また藤田氏は、日本で起業家が少ない理由について、失敗への恐れだけでなく、「身近に起業家がいるかどうか」が大きな影響を与えると指摘しました。

藤田氏「世界中、起業家がいるところは周りに起業家が当然ながらどんどん増えている。逆に言うと、いろんな地域で起業家が少ないから、ロールモデルが少ない。でも、1人ロールモデルとなる人が出てくると急に変わる。この1人をいかに増やせるかが重要です」

具体例として、新潟県や福井県を挙げました。福井県では2017年まで10年間上場会社がなかったものの、この10年ほどで7〜8社が上場するなど、「わかりやすい事例ができると、そこから広がっていく」と説明しました。

また、秋田出身のドローンショー企業の社長の例を挙げ、失敗に対する正しい理解の重要性も強調し、ロールモデルの存在が地域に与える影響の大きさを語りました。

藤田氏「チャレンジして失敗しても、死ぬわけではないし、借金を背負うわけでもない。そういう失敗を正しく理解していないことが問題です。秋田出身の人たちの中には、前向きでアグレッシブにチャレンジする人がいる。そういう話を聞くことで、周りも勇気づけられます」

藤田氏は秋田県での具体的な取り組みについて詳しく説明しました。秋田県は消滅可能性都市全国一位という危機感から、「AKITA STARTUP」という取り組みをスタートさせています。

特筆すべきは、知事が直接スタートアップとの対話を行うなど、トップダウンでの推進が効果を上げている点です。2年間で16社が秋田県に進出し、実証実験をスタートまたは支社を設立しています。

具体例として、特定技能外国人材の紹介・支援を行う企業が進出したことで、インドネシア人労働者が地域に定着し始めている事例が紹介されました。その他、ライドシェアサービス、保育園留学、高齢者と若者の交流プラットフォーム、オンラインリハビリなど多様な事例が紹介され、地域課題を解決しながら新たな価値を創出しているスタートアップの姿が示されました。

地域企業とスタートアップの連携の可能性。対等なパートナーであることが鍵

基調講演の締めくくりとして、藤田氏は地域企業とスタートアップの連携において最も重要なマインドセットについて語りました。

藤田氏「スタートアップは一攫千金を目指すという古いイメージではありません。あらゆる分野の課題解決に取り組む存在です。地域企業がスタートアップと連携する際は業者として扱うのではなく、対等なパートナーとして一緒に課題解決に取り組む姿勢が重要です」

また、テクノロジーの普及スピードが加速している現代について、ポケモンGOが5000万人のユーザーを獲得するのにわずか19日しかかからなかった事例を挙げ、「良いアイデアはすぐに広がる可能性がある時代になった」と強調しました。

成功事例として、秋田県男鹿駅の旧駅舎を活用したクラフトサケ醸造所「INEtoAGAVE BREWERY」、山形県鶴岡市の「ショウナイホテル スイデンデラス」、岩手県盛岡市の障がい者によるアート作品を事業化した「HERALBONY(ヘラルボニー)」などを紹介しました。

藤田氏「地域の資源や人材を活かした事業が大きく成長する可能性があります。探して一緒にやればいいんです。地域でいいことやっている人がいるはずで、そういう人がどんどん繋がって、日本の地域を良くしていける」

地域企業4社が求める連携の形

基調講演に続き、県内企業4社によるリバースピッチが行われました。各社が抱える課題と、スタートアップに期待する連携内容が具体的に示されました。

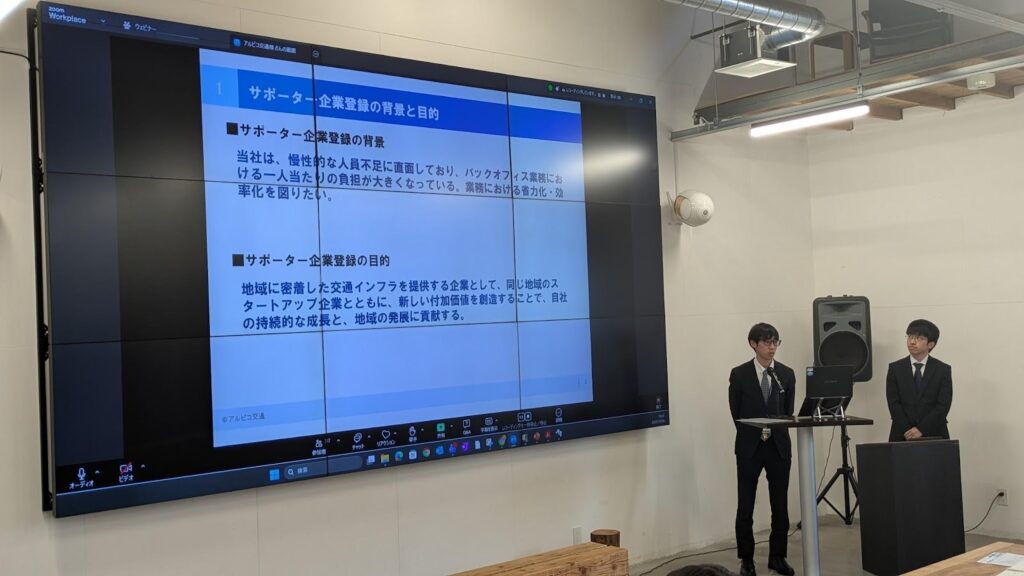

アルピコ交通株式会社からは、20代の若手社員2名が登壇し、「バックオフィス業務の効率化」をテーマに発表しました。同社は慢性的な人員不足に直面しており、特に貸切バス運賃見積もり業務と遺失物管理業務の効率化を求めています。

貸切バス運賃見積もりでは、お客様や旅行代理店からFAXやメールで届く情報がバラバラで、担当者が情報を読み取り、運転時間や走行距離、運行経路を割り出す作業に負担がかかっています。遺失物管理では、多い月には1000件ほどの遺失物があり、営業所の従業員が他の業務と並行して対応している状況を改善したいと述べました。

同社の強みとして、バス・タクシーの車両台数が県内No.1(約400台)であること、長野市・松本市を中心に県内主要都市で事業展開していること、創業100年超のノウハウを有していること、国内外の幅広い顧客との接点を持つことなどを挙げました。

長野県東北信の8市3町に天然ガスを供給している長野都市ガス株式会社は、地域課題の解決を目指した新たな事業の創出を検討していると発表しました。

検討領域の一つとして、「地域のレジリエンス向上」を取り上げ、防災診断や備蓄品サービス、ショールームでの防災体験拠点としての活用などを挙げました。

「総合防災ソリューション事業」は、同社の掲げるビジョンである「安心安全な社会」と直結し、既存事業との親和性も高い領域であると説明しました。

同社の強みとして、9万5000件の顧客基盤と、点検や保安点検などを通じたお客様との直接対話による信頼関係を挙げ、「質の高い顧客接点と信頼関係が事業の推進力になる」と述べました。

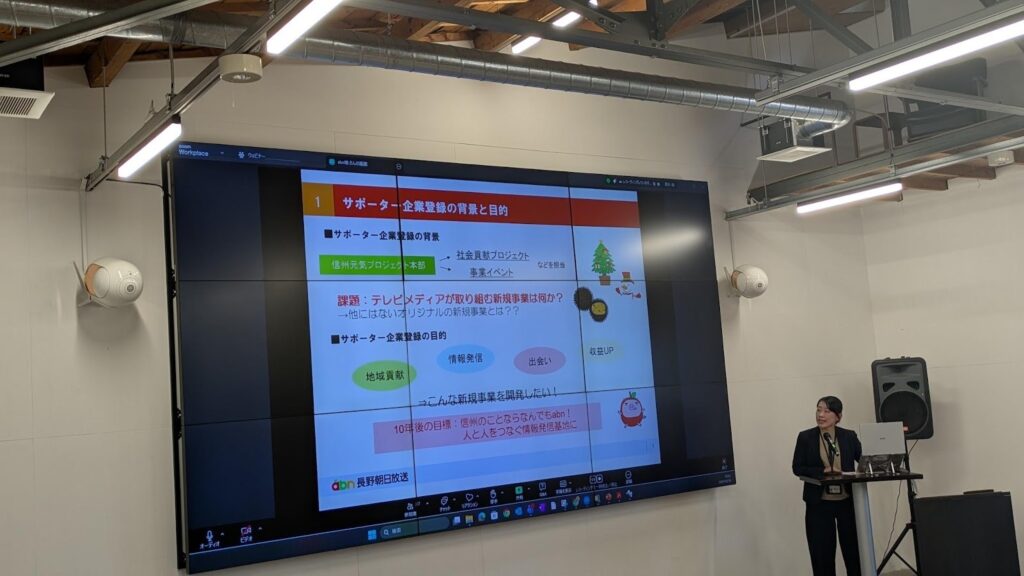

長野朝日放送株式会社からは、信州元気プロジェクト本部としても活動する若手社員が登壇しました。

同社はテレビメディアが取り組む新規事業を模索しており、「既存のテレビビジネス(企業からお金をもらって番組を流す)にとらわれない分野や企業と繋がり、信州に貢献し県民に役立つ事業を展開したい企業と手を組みたい」と説明しました。

具体的な取り組みとして、今年春にスタートした「発酵プロジェクト」を紹介しました。このプロジェクトは部署横断で行われており、発酵に関する情報を自社番組で紹介したり、発酵バレーNAGANOとの交流を行っていると説明しました。将来的には「信州を発酵の里にするような発酵食品のお土産の展開」や「甘酒のスタンドを空港などインバウンドが集まる場所に設置」などの可能性を検討していると述べました。

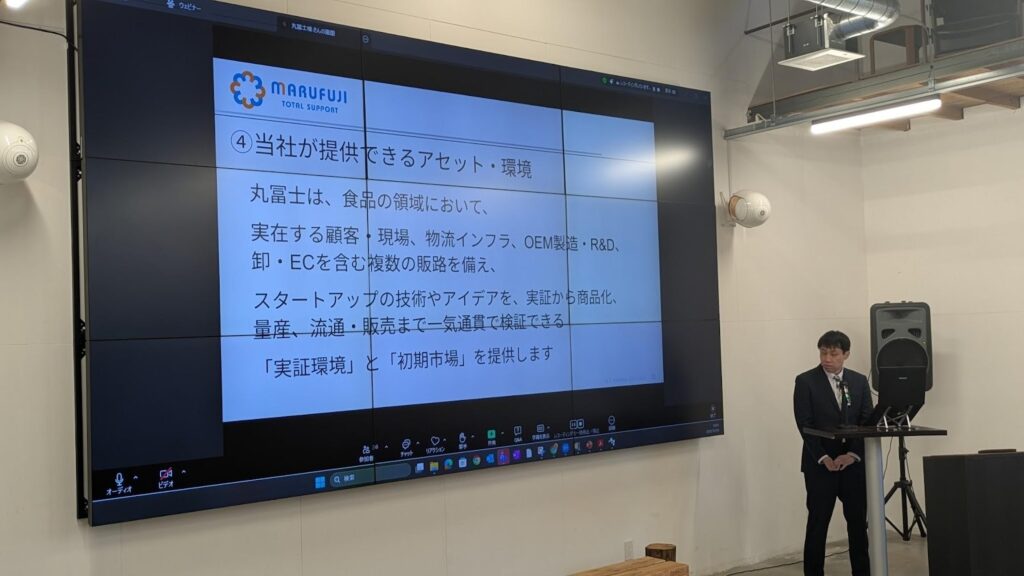

株式会社丸富士からは代表の倉石氏が登壇し、人手不足や原材料高騰など様々な環境変化の中で、ベンチャー企業の思考を社内に取り入れ新たな視点を得るためにサポーター企業に登録したと説明しました。

同社は70年近く食品卸売業を主に行っており、小麦粉やチョコレート、乳製品、厨房機械などをメーカーから仕入れ、ベーカリーや洋菓子店、ホテルレストラン、食品工場などに販売しています。事業規模は食品卸売事業で約10億円、EC事業で約3億円となっています。

スタートアップ企業に求める重点領域として、地域素材や規格外原料、食品廃棄物を活用したフードロス削減と事業性の両立、OEMや物流まで見据えた事業設計、地域食品のEC展開などを挙げました。同社が提供できる環境として、食品領域における様々な知見や顧客、物流インフラ、製造工場、販路があると述べました。

4社のリバースピッチを通じて、地域企業が抱える具体的な課題と、スタートアップとの協業による解決への期待が明確に示されました。藤田氏の基調講演で語られた「対等なパートナーシップ」の理念を受け、実際に地域企業が動き出している様子が伝わる内容となりました。

長野県では、このような地域企業とスタートアップの出会いの場を今後も継続的に設けていく方針であり、地域のエコシステム形成に向けた取り組みが着実に進んでいます。

<後編に続く>

地域のつながりを次世代に引き継ぐために。4事業者による事業承継プレゼンテーション【後編】事業承継マッチングフォーラムレポート

2026年1月26日、信州スタートアップステーション長野拠点にて「長野県事業承継マッチングフォーラム」が開催されました。事業を始めたい人と継いでもらいたい人をつなぐこのイベントには、現地とオンラインあわせて多くの参加者が集まり、第一部では日本政策金融公庫と株式会社ライトライトによる講演とパネルディスカッション、第二部では地元4事業者による事業承継プレゼンテーションが行われました。

後編では、第二部として行われた地元4事業者による事業承継プレゼンテーションの内容をお届けします。それぞれに異なる背景と可能性を持つ3つの事業が、新たな担い手との出会いを求めて登壇しました。

<登壇者>

トレーラーハウスカフェ・シュクレ 佐藤恵子氏

【長和町】飲食店(カフェ)

健生庵 山愚 滝澤暁氏

【木曽平沢】飲食店(手打ち十割蕎麦)

能登屋鰹節店 石坂正志氏

【長野市】小売店(鰹節等のだし専門店)

おきな菓子舗・翁珈琲 生田淳一氏

【上田市】小売店(菓子等)、飲食店(カフェ)

味と想いを引き継ぐトレーラーハウスカフェ「シュクレ」

長和町役場から白川湖方面へ車で10分ほどの場所にある「シュクレ」は、2020年7月に開業したトレーラーハウス型カフェです。観光地的な好立地ではないものの、地元のお客さんを中心にリピーター、テイクアウト事業に支えられ、無理のない経営を続けています。

佐藤さんは、ブランシュ高山スキー場のレストランで長く働いており、そこで提供していたカレーが名物でした。そのカレーをオフシーズンでも食べたいという声が多かったこと、また、娘さんが長和町に戻ってきたことなど家族の生活環境の変化もあり、仕事と生活を両立できる形として、自宅の隣での開業を選択しました。店舗型ではなくトレーラーハウス型にしたのは、知人業者との繋がりがあり導入しやすかったことと、当初から移転も視野に入れていたためです。

開業から約5年半、コロナ禍を含む期間も乗り越えて営業を続けています。営業は春から秋が中心で年間180〜200日程度、ほぼワンオペに近い少人数運営で成り立つビジネスモデルです。

主力商品はスキー場時代からファンのいるカレーで、味、世界観、雰囲気が評価され、固定ファンがついていることが強みです。

事業承継を決断した背景は、佐藤さんの目や足などの不調によるものです。娘さんは別の業種で事業経営をされているため、家族内での承継の予定はなく、第三者承継を前提に検討されています。

トレーラーハウス型のため、将来的に場所を移して再開することも比較的現実的です。佐藤さんは、現在の場所での継続には必ずしもこだわっておらず、移転前提の承継が現実的と考えています。味、お店、思いを引き継いでほしいという気持ちはありますが、やり方、形、場所にはこだわらないという非常に柔軟な姿勢です。

トレーラーハウス本体、設備、レシピ、屋号などを含めた一体承継を想定しています。

佐藤氏「実績のある商品をすぐに提供が可能で、ゼロから創業するより初期投資を抑えられるというメリットがあると思います。トレーラーハウスという形態はライフスタイル型経営にも向いた案件です。立地のいいところでやっていただければかなり人気の出るお店になると思うので、ぜひご検討いただければありがたいです」

独自技術を持つ十割そば「健生庵 山愚」

「健生庵 山愚」は、野沢温泉村から少し山の方に入った場所にある蕎麦店です。お店の前は小川が流れており、夏でも涼しいエリアです。経営する滝沢氏は、30年前に前オーナーから店を購入し、大幅な改装を行いました。

この店の最大の特徴は、手切りの100%そば粉のそばを専門としていることです。滝沢氏によると、これは非常に高度な技術と知識が必要な技法で、通常のそば打ちとは全く異なる製法だといいます。県外から多くの客が訪れるファンが多い店で、リピーターも多いのが特徴です。

滝沢氏「普通のそば打ちをやっている方が私のそばみたいなものを作ろうと思っても、絶対できないわけです」

30年前にそば作りの研究グループを設立しましたが、その技術の難しさから全員が最終的に断念したといいます。独自の技術によって麺の形がしっかり保たれており、経験豊富なそば職人でも真似するのは困難とのことですが、滝沢氏は後継者に技術を伝える意欲があると語っています。

会場からの質問では、技術習得の期間について「手が動いて教えられるうちにやりたい」と答え、非常に高度な技術であることが改めて確認されました。

300年の伝統を持つだし専門店「能登屋鰹節店」

長野市の中央通り沿いにある能登屋鰹節店は、約300年前に創業し、約200年間続いている伝統的な鰹節店です。店主の石坂氏は10代目にあたります。

石坂氏「昭和時代から大体300年やってきています。私の祖父である8代目が現在の店舗を設立しました。この事業は300年の歴史があり、非常に希少性が高いため、ぜひ残していきたいと思っています」

店舗は鰹節と削り節、目節などを専門としており、小売と卸売の両方に対応しています。しかし、コロナ禍の影響やオリンピックに伴う交通整備後の観光客の動向変化など、さまざまな要因で卸売事業が減少しています。以前は卸売が売上の5割程度を占めていましたが、現在は減少傾向にあります。家族内での承継予定はなく、事業の希少性と歴史的価値から後継者を求めています。

石坂氏「事業承継の希望としては、強い営業力を持つ方か、ラーメン店が製麺所を持つように、製品を直接活用できるような事業を持つ経営者です。現在の事業規模だけでは課題があるため、鰹節製品を活用できる補完的な事業との拡大や統合が必要だと思います」

店舗がある中央通りの立地は観光客に非常にアクセスしやすく、特に善光寺御開帳などのイベントで訪問者数の増加が期待できる利点があります。最近はインバウンドの客も非常に多いです。

会場からは、仕入れ業者との関係継続の可否について質問があり、石坂氏は「サプライヤーとの関係は紹介可能で、これがないと事業は成り立ちません」と回答しました。また、顧客の要望に応じたオリジナルの出汁を作ることも可能だと説明しました。

温泉地の再生と新しい湯治文化の創造「おきな菓子舗」

最後に登壇したのは、上田市鹿教湯温泉で温泉まんじゅうを製造・販売する土産物店「おきな菓子舗」、コーヒー店「翁珈琲」を経営する生田淳一氏です。生田氏は、事業承継だけでなく、地域全体を活性化させる「しあわせ温泉 文珠テラスプロジェクト」というビジョンを提示しました。

鹿教湯温泉は、1956年に国民保養温泉地に指定された歴史ある温泉地です。観光温泉と湯治温泉では役割が大きく異なります。湯治温泉は病気や怪我を癒やすというイメージがありますが、生田氏は本来の湯治の本質について説明しました。

生田氏「本来の湯治の本質とは、本当の自分に戻る場所だということです。何週間、何ヶ月滞在する中で、社会を離れて、そういった時間を持つ。病気を治して、何がしたいんだということを考える。それが全国にある湯治場の本質的な役割だったと私は考えます」

しかし、団体旅行などが主流になり、方向性が変わってきました。それによって、地域の事業者は非常に厳しい状況に置かれています。地域として事業を継続させたいという問題意識から、今回のプロジェクトが生まれました。

プロジェクトでは、生田氏の所有する店舗をひとつの起点に、さまざまな事業者と共創し、地域の活性化を目指します。

まずは最初のステップとして、町の中心にある、生田氏の店舗の隣にある20席程度の元カレー屋の店舗や、温泉の源泉を有する土地の継承先を探しており、飲食店や民泊事業者との協働を期待しています。

鹿教湯温泉には複数の源泉があり、全部の源泉に引湯しています。低い温度の源泉もあるため、加温せずに使える温泉もあります。この立地は源泉に一番近く、一番新鮮で、なおかつ事業がやりやすい場所です。

生田氏自身も後継者がいない状態で、地域で事業承継を希望しています。事業者がどんどん減っていく地域の現状に対し、温泉を残したい、この温泉を活用して自然も活用して、楽しい場所、幸せの場所、本当の自分に戻る場所としての役割を提供できるような環境を作りたいという強い思いがあります。

多様な事業承継の形――それぞれの未来へ

4つの事業プレゼンテーションは、事業承継の多様性を示すものとなりました。

それぞれに異なる魅力と課題がありますが、共通しているのは、事業者が長年培ってきた技術や思い、地域とのつながりを次世代に引き継ぎたいという強い願いです。

前編でも語られたように、事業承継は個人の問題ではなく、地域全体の課題です。この日登壇した4つの事業が新たな担い手と出会い、それぞれの形で未来へとつながっていくことを期待しています。

事業を「継ぐ」という選択肢――小規模事業者の未来を拓く、事業承継マッチングの最前線【前編】事業承継マッチングフォーラムレポート

2026年1月26日、信州スタートアップステーション長野拠点にて「長野県事業承継マッチングフォーラム」が開催されました。事業を始めたい人と継いでもらいたい人をつなぐこのイベントには、現地とオンラインあわせて多くの参加者が集まり、第一部では日本政策金融公庫と株式会社ライトライトによる講演とパネルディスカッション、第二部では地元3社による事業承継プレゼンテーションが行われました。

<第一部登壇者>

高橋和樹氏

日本政策金融公庫 国民生活事業本部

事業承継支援室 事業承継支援第一グループ

東京・秋田支店での勤務を経て、令和5年4月から現職。経営者の事業承継に対する意識喚起や課題解決を使命とし、事業承継マッチング支援やセミナーへの登壇等に取り組む。

江尻竜也氏

株式会社ライトライト

事業推進チームマネージャー 宮崎オフィス長

後継者不在にお悩みの事業者に対して、事業承継プラットフォーム「relay(リレイ)」を活用した経営資源の承継を支援。個別面談を通じて、地方自治体と連携しながら、後継者不在の事業者を支援した地域課題解決のための企画事業も展開。企業の新しい選択肢の育成のための企画立案や目的の達成に取り組んでいる。一児の父。

「継ぐスタ」によるリスクを抑えた創業の選択肢

まずは日本政策金融公庫の高橋氏が、同公庫の事業承継マッチング支援について説明しました。同公庫は国が100%を保有する政策金融機関で、国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の3つの事業から成り立っています。中でも高橋氏が所属する国民生活事業では小規模事業者の融資や、創業希望者の融資をしており、融資先の約半数が個人事業主という、まさに小規模事業者を支える存在です。

日本公庫の事業承継マッチング支援は、後継者不在企業と、これから創業をする人、事業規模を拡大したい人を引き合わせる取り組みです。

5つの特徴があり、第一に、中小企業・小規模事業者が対象で、全国152支店のネットワークを駆使し、広く相手先を探すことが可能であること。第二に、「継ぐスタ」として、事業を継いで創業したい方を支援していること。第三に、オープンネームによる後継者探しを実施していること。第四に、担当者によるサポートが受けられること。そして第五に、譲渡側・譲受側ともに無料で利用できることです。

注目すべきは、成約した譲渡企業の特徴です。年商5,000万円以下が約7割、従業員5人以下が約8割と小規模事業者が中心。さらに、約3割が赤字企業、約5割が債務超過企業という経営が悪化している状況でも成約に至っています。飲食・宿泊を中心にさまざまな業種が成約に至っています。

続いて、「継ぐスタ」とは、事業を受け継いで創業する形態を示す言葉(日本公庫による故障)です。日本公庫では、創業希望者は、一般的なM&Aの対象となりにくい小規模事業者の後継者になり得ると考えており、長年の創業支援で培ったノウハウを活かし、「継ぐスタ」の実現に向けて継続的な支援に取り組んでいます。

高橋氏「『継ぐスタ』には大きく2つのメリットがあります。1つは、譲渡側の技術やノウハウ、地域での知名度や信用を引き継ぐことで、スタートから安定した経営が実現できる可能性があること。もう1つは、既存の店舗や設備を活用できるため、初期費用を抑えられる可能性があることです」

一方で留意点もあります。やりたいことが具体的であればあるほど、適した事業が見つかりにくくなること。魅力的・高収益の事業は競争が激しく、条件が厳しくなること。そして、経営の自由度が制限される可能性があることです。

「継ぐスタ」を実現するには、譲渡先の思いを尊重することが重要です。多くの譲渡先は「誰でもいい」という考えではなく、長年続けてきた事業に対して深い思いを持っています。継ぎ手候補者は、その思いを尊重することに加え、継ぐスタ計画書に自身の経歴や経営方針、活用できる知識・技能などを記載し、自分のことをよく知ってもらうことが求められます。

事業承継は個人の問題ではなく地域全体の課題

続いて、株式会社ライトライトの江尻氏は、2025年に休廃業した事業が約6万7949件にのぼるというデータを示しました。前年の約6万9000件からわずかに減少したものの、依然として深刻な状況が続いています。

江尻氏「大廃業時代というワードを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。今まさに事業承継支援が求められている時代です。休廃業をした事業を紐解いていくと、このうち約半数が黒字のまま休廃業を余儀なくされており、端的にもったいない状態です。さらに深掘っていくと、約3割の方が担い手の確保ができないまま、ご自身で諦めてしまっているというのが実情です」

長野県内でも、2024年のデータによれば後継者不在率は下がっているものの、依然としておよそ半数の企業が後継者不在の状況にあります。歴史ある老舗企業が多い長野県において、この課題は喫緊の問題となっています。

江尻氏は「事業承継は個人の問題ではないか、という声もあります。しかし実際に、一軒のお店がなくなるだけで地域に大きな影響があります。雇用の減少による人口流出や、選択肢が狭まること、さらに廃業が増え、チャレンジが起こらない寂しい地域になってしまう。地域維持の観点からも、事業承継は地域課題だと言えます」

一方で、小規模事業者の受け皿が少ないという課題があります。地域として「後継者を一緒に探しましょう」と言える社会への変革が必要です。

株式会社ライトライトが運営する「relay(リレイ)」は、2020年に開始したオープンネーム方式の事業承継プラットフォームです。

従来の匿名(ノンネーム)方式では、所在地や売上高、業種などの限られた情報のみが提供され、収益性に基づいて初期判断が行われます。その結果、収益が中程度の事業や負債を抱える事業は、選別段階で除外されることが多くなります。

江尻氏「すべての事業には固有の価値と魅力があり、正当に評価されるべきです。オープンネーム方式では、事業者の顔や名前、背景ストーリー、大切にしている価値観や理念を発信し、財務的な基準だけでなく、感情的なつながりや共有する価値観を重視しています」

「relay(リレイ)」の特徴は、行政機関、自治体、商工団体、金融機関との幅広い連携にあります。また、有料職業紹介の許可を取得しているため、後継者候補の採用支援も可能です。さらに不動産許可も取得しており、店舗の居抜き譲渡や空き物件の引き渡しにも対応できます。料金体系は、譲渡側は無料、譲受側が成功報酬35万円(税別)となっています。

成約までの期間は平均3〜4ヶ月で、最短では1ヶ月以内の事例もあります。これは日本政策金融公庫の平均約1年と比較すると、かなり短期間での成約が実現していることになります。

オープンネーム方式のメリットは、事業者が大切にしてきたことをしっかりと伝えられることにあります。一方で、風評被害のリスクや、知らない人から直接連絡が来る可能性もあります。そのため、「relay(リレイ)」では1事業者に対して1名のコーディネーターがマッチング支援を行い、円滑なコミュニケーションをサポートしています。

江尻氏「事業承継はあくまでも手段です。この事業承継を通して、担い手が増加し、関係人口が増加する。それによって多様性が生まれ、経済が回っていく。そこからさらにチャレンジができていく。自走可能な地域社会が生まれてくるんです」

「この人に託したい」と思ってもらうには

第一部の最後には、株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 事業承継支援室 事業承継支援第一グループ グループリーダーである大沼真樹氏を迎え、江尻氏とのパネルディスカッションが行われました。

まずは、「売り手が『この人に託したい』と心を動かされる買い手の共通点はあるか」という問いかけに、江尻氏は「真剣さ」が大切であると伝えました。

江尻氏「興味本位で話を聞きたいというスタートは問題ありませんが、実際の面談に進むには、事業計画書を練ってくるなど、真剣に考えた証を示すことが大切です」

続いて大沼氏は、「熱意とリスペクト」を挙げました。売り手の事業手法や哲学、仕事への愛着を尊重し、上から目線を避けることが求められます。

大沼氏「買い手の方が事業規模が大きかったり大企業勤務の経験があったりする場合、自分のスタンダードとのギャップから上から目線になってしまうケースがあります。売り手のこれまでのやり方を最大限リスペクトし、承継直後からガラッと変えるような提案をするとなるとなかなか難しいです」

続いて、買い手側に売り手の魅力が伝わるような効果的な情報発信の方法についての質問に、大沼氏は決算書に現れないような事業の強みや課題を整理して見える化することが大切だと伝えました。

大沼氏「日本政策金融公庫では『つなぐノート』『ゆずるノート』というワークブックを準備しております。これらを活用して強みや弱み、改善策を明確にすることで、事業の魅力を自信を持って伝えられるようになります」

江尻氏は、事業者様の本心、地域への思いを誠実に伝えることの重要性を強調しました。

江尻氏「何を譲りたくないのか、何を残したいのか。どういう方に来てほしいのか、地域に対してどういうアクションを踏んでほしいのか。その思いを、本心として語っていただくのが一番です」

事業承継を「当たり前」の選択肢に。諦めずにまずは相談を

パネルディスカッションの最後に、大沼氏は、「小規模事業者にとって第三者承継が当たり前の選択肢になってほしい」と語り、売り手と買い手が相互に尊重し合い、承継後の事業成長や地域経済への貢献を促す信頼関係を醸成していくことの重要性を強調しました。

江尻氏は、地域を変えていくためには、地域の人たちから信頼度が高い行政が旗振り役として事業承継に取り組む必要があると訴えました。また、諦めずにまずは相談をしてほしいと訴えかけました。

江尻氏「支援機関には幅広い選択肢を持つことの重要性を、事業譲渡者には事業は思っている以上の価値があることを、そして後継者候補には十分な情報収集と計画、信頼できる機関の承認を得ることを伝えたいです。諦めずに相談することが大切です」

レポート後編では、承継先を探している地元の4つの事業者による事業承継プレゼンテーションの様子をお伝えします。

事業承継に関するお問い合わせ情報

https://shoukei.nice-o.or.jp/

12月7日(月)、小商い体験講座「SOU-me」の第5回を開催いたしました。

県内全エリア

「好きを形に小さく一歩踏み出す基礎編」のビジネスアイデアセッションをテーマにする5回目の会場は、東御市にあるコワーキングスペース「えべや」さんにて実施いたしました。東御市は女性起業家が元気な街として知られ、商工会も「起業しやすい街」を目指して積極的に取り組まれております。えべやコーディネーター臼井さんの協力の元、東御市の田中商店街を歩いて、起業の先輩である店主のお話を直接お伺いし、その後ビジネスアイデアをみんなで生み出すという盛りだくさんの内容になりました。

⚫︎ワーク1:自分の希望を整理し、ビジネステーマを決める

まずは、これから形にしていく「ビジネステーマ」を考えるセッションです。 ポストイットを使いながら、テーマを整理する時間を取りました。全員が自身のテーマを1枚のシートにまとめ上げました。

⚫︎フィールドワーク:商店街へ!まちの「困りごと」に「好き」を掛け合わせる

知っている街も、初めての街も、「ここでビジネスをするなら?」という観点で歩くとどんな発見があるでしょうか?今回は、商店街で長年事業を営んでいらっしゃり議員も務められている「ナガコシカメラ」の長越さんをお訪ねしお話をお伺いしました。そして100年の古民家をリノベして一棟がしのお宿をオープンされたばかりの「富美屋」のオーナー宮島さんに創業ストーリーをお伺いしました。

⚫︎ワーク2:ミニ「ビジネスアイデア・セッション」の体験

刺激いっぱいで会場に戻った後は、お待ちかねのビジネスアイデアセッションの時間です。

最初に3つのルール(質より量、発言に責任をもたなくてOK、YES, and で答える)を確認してから、グループでスタートしました。

どのチームも、自分のワクワク・やりたいから始まるビジネスアイデアを、仲間の力を借りて更にアイデアを出していきます!どのチームも盛り上がり、あっという間の時間になりました。

⚫︎参加者からの声を一部紹介します

街あるきをして、東御市での起業の先輩方の話を聞き、みなさんからのアイデア出しをしていただき、とても濃い時間でした。

1人で孤独に考えていたことを話す場、聴いてもらえる場がとても刺激になりました。人とつながることの大切さを実感した時間でした。

人とのつながりを再確認しました!やりたいことを形にしようとしている方と話すと元気をもらえるなーと思いました!何かやりたい!1歩ふみだしたいです!

他にも起業したい女性がたくさんいることを知れて、一歩踏み出す元気をもらえました。

街歩き+アイデアセッション、リアルで感じてアイデアを出すことの大切さと楽しさ、発見がありました!

⚫︎次回予告:最終回!「体験型イベントを企画しよう」

次はいよいよ全6回のプログラムの集大成となる最終回は、1/18(日)青木村「道の駅 あおき」内にて実施します!

今回のビジネスアイデア・セッションで生まれた種を元に、具体的にどんな「体験会」を開催するのか。皆さんと一緒にアイデアを形にしていく時間が今からとても楽しみです!

\ 増席にて単発参加も受付中! / 第6回からの単発参加も受付中です。今回のセッションを元に、どんな体験会のアイデアが出るか、皆さんと過ごす時間を楽しみにしております。新しい一歩を一緒に踏み出してみませんか?

起業という選択肢を、「サザンガク」でもっと身近に。松本から広がる挑戦のコミュニティ【後編】

コワーキングスペース・サテライトオフィス・テレワークオフィスの3つの機能を持つ松本市の「サザンガク」。2019年11月のオープン以来、場所にとらわれない働き方や起業家育成の場として、地域に根付いてきました。年間100回以上のイベントを開催し、人と人をつなぎ、新しい挑戦を後押ししています。

信州スタートアップステーション(SSS)や長野県よろず支援拠点の相談拠点としても機能するサザンガクは、起業を考える人たちにとってどんな場所なのか。インタビュー後編では、コミュニティから生まれた具体的な事例や、これから起業を考える人たちへのメッセージを聞きました。

<お話を聞いた人>

阿部航大(あべ・こうた)さん サザンガク施設長

長野県白馬村生まれ。信州大学理学部卒業後、市役所で約12年間環境関係の業務に従事。2023年より松本市役所職員として、一般財団法人松本ものづくり産業支援センターに派遣され、サザンガクの管理・運営全般を担当。

中山拓輝(なかやま・ひろき)さん サザンガクコミュニティマネージャー

長野県岡谷市出身。進学・就職で福井・東京へ。7年前に長野県に戻り、諏訪のホテルで勤務後、2019年にファイナンシャルプランナーとして松本市で独立。約1,000人以上のプランニング実績を持つ。2023年より株式会社ATOMicaに所属し、サザンガクのコミュニティマネージャーに就任。現在も現役ファイナンシャルプランナーとして活動中。

専門家じゃなくても、頼ってもらえる存在に

――インタビュー前半では、サザンガクという施設の機能についてお聞きしました。お二人とも、元々創業支援や起業に関することをされていたわけではないところから、サザンガクの運営に関わるようになったと思うのですが、実際にサザンガクで起業の相談に来る方をサポートしていく中で、何か印象に残っていることはありますか?

阿部さん:そうですね。自分は本当にただの市役所職員なので、全く畑違いの分野から来て、最初は何もわからなかったです。今でも何かご助言ができるような特別な知識はないんですが、だんだん「壁打ちしてもらえますか」という話をいただけるようになってきて。

自分は経営のこともわからないし、スタートアップの事業の進め方の専門的な助言やメンタリングはできないんですが。「でも、とりあえず意見を聞きたいんです」「一市民としての反応を知りたい」と言ってもらえるようになってきたのはうれしいです。自分もこれまでいろんな方を見てきているので、どんな形でも頼っていただけるのはうれしいですね。

中山さん:僕自身は6年前からファイナンシャルプランナーとして個人事業主として独立していて、サザンガクでのコミュニティマネージャーのお仕事も業務委託という形で受けているので、自分自身「自分で事業をする」という経験があります。自分の生き方をどうしていきたいかとか、「アイデアをどうやって形にしていったらいいか」という相談に乗らせていただくことが多いです。

相談業務では、印象に残ったことが多すぎて……(笑)。どれをピックアップするか難しいんですが、例えば、ちょっとした雑談から事業のアイデアが生まれたり、僕らが引き合わせた人たちが、後々想像以上に大きなプロジェクトを動かし始めていたり。僕たちが直接関わらなくても、サザンガクをきっかけに種が芽吹き、その活動が地域全体で大きくなっていくのが、とてもうれしいんです。2年半かけて作ってきた些細なきっかけが、徐々に地域に根付いている実感があります。多くの方から「あのときありがとうございました」という声が聞けることが印象深いですね。

阿部さん:本当にそうですね。活躍されている方々に「元々お知り合いだったんですか?」と尋ねると、「いや、サザンガクのイベントで初めて会ったんです」という返事が返ってくることがよくあって。その繋がりが、僕らの手の届かないところで自発的に生まれているのが、とてもうれしいですよね。

コミュニティから生まれた、思いがけない化学反応

――サザンガクから派生して生まれたイベントや出来事など、特に印象的な具体例があれば教えて下さい。

中山さん:ここ最近でとても面白い動きだなと思っているのは、事業承継を考えている方のコミュニティ「アトツギの学校」に関わらせていただいていることです。

サザンガクがそういう方々とのコミュニティを地域と作ることで、地元の中小企業の課題をサザンガクに集約することができる。これがまずひとつ面白い点です。

それから、「アトツギの学校」では「オブザーバー」という制度を設けていて、いわゆるアトツギではないけれど、アトツギに対していい影響を及ぼすことができる方であれば参加できるんです。ですから、例えば普段サザンガクのコワーキングを利用している東京のスタートアップでバリバリやってきたような方が、そこに入ってトークをしていく中で新しい物事が生まれたりするんですね。僕は、それこそがサザンガクが松本にある意義なんじゃないかと感じています。

阿部さん:生成AIに関することでいうと、サザンガクの近くに「SWEET WORK」というコワーキングスペースがあって、二つを兼用されているエンジニアの方が複数人いらっしゃるんです。その方々を中心に、シビックテックのような文脈で、「ちょっとあったら便利だよね」というサービスを、AIを使って自分たちで作ろうという動きが立ち上がり始めていまして。

それがサザンガクやSWEET WORKで開催するイベントを通じて、30人くらいの人が集まるような動きになっているので、AIがこれだけ発展してきている中で、今後どのように松本で発展していくかがとても楽しみです。

「やってみたい」を気軽に相談できる場所に

――普段接点がなかった人同士が、サザンガクがきっかけで出会い、化学反応が生まれていくというのが面白いですね。ただ人が集まる場があるだけでなく、お二人のようなコーディネーターがいたり、場作りが行われているからこそだと感じます。今後、おふたりが目指していきたいことはありますか。

阿部さん:2人とも結構勢いで進んでしまうタイプなので、3年が経った今ちょっと立ち止まって、現在値と目標値をもう一度見直すというのが必要かなと思っています。

認知度向上と、敷居を下げるというのは、まだまだこれからかなと思うので。もうちょっと、気軽に地域の方に頼っていただけるような場所になっていきたいなと思っています。松本市全体から見たら、本当にまだ一部の属性の方にしか届けられていないので。もっと注目いただけるようにコツコツやっていきたいです。

中山さん:サザンガクを拠点に新規事業が立ち上がりますとか、会社ができますというところは、まだ多くはないです。改めて、創業につなげるにはどういったサポートをしていけばいいのか、そもそもどんな場所を目指して行きたいのかをこれからも話し合っていきたいですね。

――最後に、これから起業を考えている人や、長野で起業してみたいなと思っている方にメッセージをお願いします。

阿部さん:僕個人がお手伝いできる部分はそんなに多くはないんですが、相談に来てくれた方と、普段サザンガクに通っている方や地域で活躍している人とおつなぎしたら面白いことが起きるんじゃないか、という空気はここ数年で醸成できていると思います。

起業に限らず、松本には楽しく暮らしている方はとても多いので、移住や新拠点の設立を含め、「長野県で何かやってみたい」という方は、ぜひ一歩踏み出してきていただければ、いい出会いにつながるはずです。サザンガクでは定期的にさまざまな切り口のイベントを企画しているので、最初の一歩としては入りやすいかもしれません。松本で何かやってみたいという方は、ぜひお気軽に来ていただけたらなと思います。

中山さん:まだまだ世の中では、起業に対するイメージとして、「やりたいことが明確じゃないと人に相談しちゃいけない」というのがあると思っていて。

僕たちが相談に来て欲しいのは、もう少し前の段階にいる人たちなんです。起業家の方々と話していると、たとえば「今の働き方が生きづらい」だったりとか、「世の中に対してこんな課題認識を持っている」とか、「こういうのむかつくんですけど!」という声が、実は事業アイデアになるというのを日々感じます。

なので、サザンガクとしては、まだ「起業」という選択肢が頭になくても、まずは自分の生きづらさや働きにくさ、日々感じているモヤモヤを気軽に相談してもらえるような施設にもしていきたいなと考えています。僕たちだけでなく、アイデアを形にしていくプロがここにはたくさん集まってきているので、「ちょっとだけ興味があるんだけど」「まだうまく話せないかも」という方こそ、ぜひ気軽に相談に来てほしいです。

サザンガクのHP https://33gaku.jp/

起業という選択肢を、「サザンガク」でもっと身近に。松本から広がる挑戦のコミュニティ【前編】

コワーキングスペース・サテライトオフィス・テレワークオフィスの3つの機能を持つ松本市の「サザンガク」。2019年11月のオープン以来、場所にとらわれない働き方や起業家育成の場として、地域に根付いてきました。年間100回以上のイベントを開催し、人と人をつなぎ、新しい挑戦を後押ししています。

信州スタートアップステーション(SSS)や長野県よろず支援拠点の相談拠点としても機能するサザンガクは、起業を考える人たちにとってどんな場所なのか。松本で今、どんな動きが生まれているのか。サザンガク施設長の阿部航大さんと、コミュニティマネージャーを務める中山拓輝さんにお話を聞きました。

<お話を聞いた人>

阿部航大(あべ・こうた)さん サザンガク施設長

長野県白馬村生まれ。信州大学理学部卒業後、市役所で約12年間環境関係の業務に従事。2023年4月より松本市役所職員として、一般財団法人松本ものづくり産業支援センターに派遣され、サザンガクの管理・運営全般を担当。

中山拓輝(なかやま・ひろき)さん サザンガクコミュニティマネージャー

長野県岡谷市出身。進学・就職で福井・東京へ。7年前に長野県に戻り、諏訪のホテルで勤務後、2019年にファイナンシャルプランナーとして松本市で独立。約1,000人以上のプランニング実績を持つ。2023年より株式会社ATOMicaに所属し、サザンガクのコミュニティマネージャーに就任。現在も現役ファイナンシャルプランナーとして活動中。

3つの機能を持つ場所、サザンガク

――まずはお二人の自己紹介をお願いします。

阿部さん:阿部航大と申します。松本市役所の職員でして、今は市役所からの派遣という形で、一般財団法人松本ものづくり産業支援センターに出向しています。2023年からサザンガクの施設長として管理や運営全般を担当しています。

中山さん:株式会社ATOMicaの中山拓輝と申します。2023年から弊社がサザンガクのコミュニティマネジメント業務を受託していまして、僕も阿部さん同様にサザンガクに来て3年目になります。

株式会社ATOMicaは宮崎県発のスタートアップで、全国に60拠点のコワーキングスペースを運営しています。ミッションとしては「頼り頼られる関係性を増やす」、ビジョンが「あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続ける」という形で、都市化で加速していく孤独を課題に感じているスタートアップです。

特に地域は人口が減少していくので、本当に誰かに頼ったりお願い事をするような関係性がどんどん減少している。それによって行動を起こしにくいという社会課題があると考えていて、その解決に取り組んでいます。

――運営に関わっている企業自体がスタートアップなのですね。サザンガクはどんな機能がある施設なのでしょうか。

阿部さん:オープンが2019年11月なので、コロナが始まる少し前なんですが、場所にとらわれない働き方を松本でも広げていくことを目指して立ち上げられました。そのためにデジタル人材の育成と起業家の育成がミッションになっています。そういう方たちのコミュニティをこの場所を使って育て、地域の活性化をしていくこともサザンガクの目指すところです。

中山さん:その上で、サザンガクは主に3つの機能がある施設です。1つ目がコワーキングスペース。1人で仕事をしたい時には「集中ブース」。短時間で打ち合わせをしたい時に便利な「ミニ会議室」や「スクラム会議室」と、その人それぞれに合った活用ができます。

2つ目がサテライトオフィス。インキュベーション施設としての機能も持っており、館内に全部で16の部屋があり様々な企業が入居しています。

3つ目がテレワークオフィス。子育て中の女性を中心に、フレキシブルな働き方ができる雇用の創出と、地域企業の人手不足解消をねらったBPO事業を運営している場所です。

――一般的なコワーキングスペースと、サザンガクの違いは何ですか?

中山さん:この地域のコワーキングは会員制のところが多いんですが、サザンガクはドロップインでの利用も歓迎しています。月額会員の方ももちろんいるんですが、ドロップインの方の割合が比較的多いのが特徴ですね。外に開かれた場所なんです。

阿部さん:また、信州スタートアップステーションと長野県よろず支援拠点の相談窓口にもなっているので、起業や仕事のことで何か相談事があれば、ここに来れば何かしら対応できますよ、というところも特徴です。

信州スタートアップステーションの相談員の方が常駐している日であれば直接その方におつなぎしますし、そうでない日は自分たちがお話をお聞きして、「こんな方が来ました」とおつなぎしています。

そのほかにも、サザンガクのメンバーの中でお力になれる方がいればご相談に乗りますし、サザンガクの起業コミュニティの中で、つなげられそうな方がいればつなげるようにしています。相談員との相談もできるし、いろんな人とのつながりも作れる。そういうハブ的な役割を担っていきたいと思っています。

年間100回以上のイベントで生まれるつながり

――施設としての機能のほかに、ソフト面ではどんな取り組みをされていますか?

阿部さん:コミュニティ形成をしていくために、中山さんと二人三脚でいろいろなイベントを行っています。ざっくばらんな交流会や読書会から、起業に関するセミナーやピッチなど幅広くいろんなことをやっていて、年間で100回を超えるぐらいのイベントを企画しています。

中山さん:松本には信州大学・松本大学がいくつかあるので、学生の活動を応援して、地域コミュニティに学生が触れる接点を作ったり、子どものデジタル人材育成の取り組みも行ったりしています。大人向けにもいろんなツールの使い方の講座や、AIの勉強会も開催しています。座学的に学ぶ機会だけでなく、実践の機会も作っているのが特徴です。

――大人だけでなく、若い世代に向けた取り組みも行っているのですね。子どもや学生さんたちの反応はどうですか?

阿部さん:熱い学生さんは一定数いらっしゃって、サザンガクを知って目を輝かせてくれるような学生さんに会うとやっぱりうれしいですね。「こんな世界があったんだ、もっと早く知りたかった!」と毎週通ってくれる子もいます。

中山さん:僕自身、長野県の岡谷市出身なんですが、進学を機に一度地元を離れていたんです。サザンガクに赴任した時は、「地域でこんなに面白いことをやっている人がたくさんいたんだ!」と驚きました。

阿部さん:サザンガクは、地域の若い世代が東京など都市部に出て行かなくても、いろんなジャンルで活躍している方と触れ合える良い場所だなと思っています。私たちとしても、もっとそんな学生たちを増やしていきたいです。

――松本への移住を考えている方の相談も増えているそうですね。

中山さん:はい。松本が好きで移住されてきた方が、働き場所を探してサザンガクに相談にきてくださる機会も増えています。これまでの経歴や、松本でしてみたいことをお聞きして、「こんな面白い人がいるんです」と、地域の企業の方やプレーヤーの方とおつなぎすることもあります。今後も、サザンガクがそういうハブになっていけたらうれしいです。

松本の起業家育成における新たな動き

――起業家育成の取り組みについて教えてください。

阿部さん:実は、松本市では起業家育成という文脈の取り組みが今まであまりなかったんです。でも、去年ぐらいからようやくサザンガクでも着手できるようになってきて。

まず、起業という選択肢を身近に捉えてもらうために2024年から「Meet Up 33GAKU」というイベントを計11回開催してきました。これは起業家や支援者、投資家をゲストに迎え、トークセッションをしてインプットをした後に、その場で交流会まで行うというスタイルのイベントです。多いときは40人以上集まるような回もあって。少しずつコミュニティらしいものができつつあるな、という手応えを感じました。

もうひとつ、「Startup Weekend Matsumoto」というイベントを去年12月に初開催しました。これはサザンガク独自でやったわけではなく、本当に民間主導というか、いろんな方がボランティアで運営に回ってくださり、いろんな企業の方が「応援するよ」とスポンサーになってくださって形になりました。

第1回を12月に、第2回を7月にやったんですが、本当に大勢の方に集まっていただいて。それが今度は、伊那や上田など県内のさまざまな方向へ波及していっているような動きが作られています。

中山さん:今年度から、株式会社ATOMicaとして松本市スタートアップ推進事業も受託しています。松本市が、「地域特性を生かした新産業の創出」という目標を掲げているので、市民の皆さんに起業をもっと身近な選択肢にすることを目指している取り組みです。若い人たち、地域の人が挑戦できる環境を整えて、インパクトを生み出すスタートアップを育てる。そんなエコシステムの基盤を作っていきたいと考えています。

こちらは主に3つのプログラムを動かしています。1つ目がトークセッションという形で、昨年度「Meet Up 33GAKU」でやっていたような形を引き継いで、起業を経験された方々のインプットのトークセッションを全10回行っています。

2つ目が、スキルアップイベントです。昨年度は、起業志向の方々に向けて、AIツールを使った実践ワーク等を実施しました。たとえば、会話型AI「ChatGPT」を用いてチームごとにビジネスアイデアを具体化した後、デザイン生成AI「GenSpark」で事業の魅力を伝えるLP(ランディングページ)のドラフトを自動生成するスキルを学びました。

3つ目が、「松本道場」で全5回の連続講座の0期生を募集しました。この1月から1期生を開催します。連続講座の最後には、「M-1グランプリ」という形で、起業のアイデアを実際に人に伝えるピッチのイベントを行います。

――実際に利用できる施設があり、さらにソフト面の取り組みやコミュニティも育っているというのは地域に与えるインパクトが期待できそうですね。

阿部さん:行政がこういう拠点施設を持っているからこそ、周りからも動きが見えやすくやれているのかなという感じはしますね。でも、今後はさらに「ちょっと何かやってみたいかも」とか、「アイデアがまだ固まってないけど気になる」というライトな層が参加しやすい、集まりやすいような取り組みをしていきたいなと思っています。

中山さん:スタートアップと言っても、そのモデルを描く人は本当にごく一部だと思うんです。もうちょっと「起業」というあり方を幅広く捉えて、それがビジネスになるかならないかはともかく、個人としての新しい一歩だったり、会社として、組織としての新しい一歩だったりというものを後押ししたいですね。そのために、人と人をつないでいくようなことを、ここでやっていきたいです。

インタビュー後編では、コミュニティから生まれた具体的な事例や、未来の起業家へのメッセージを聞きました。

サザンガクのHP https://33gaku.jp/

【SOUコラム】子育てが教えてくれた「働く理由」——私が起業支援に向き合うまで

子育てをしていると、「思い通りにいかないこと」が日常になります。

時間通りに進まない朝、突然の発熱、仕事と保育園の間で揺れる気持ち。かつての私は、効率や成果を重視し、できるだけ計画通りに物事を進める働き方を良しとしてきました。でも、子どもを育てる中で、その価値観は少しずつ揺らいでいきました。

特に強く感じるようになったのは、「正解は一つではない」ということです。子育ても、働き方も、誰かの成功例をなぞればうまくいくわけではありません。自分と子ども、その時々の家族の状況に合わせて、選び続けるしかないのだと気づきました。

「全部できる状態」になるのを待つのではなく、「今の自分が置かれている状況の中で、ベストだと思える選択をする」。そう考えるようになりました。私自身、子育て中でも学びを止めたくなくて、夜間・オンライン対応の大学院を選び、進学しました。その時点で選べる最善を重ねていくことが、自分なりのキャリアをつくっていくのだと思っています。

今、起業支援の現場で多くの女性と話していると、「自信がない」「まだ準備不足だと思ってしまう」という声をよく聞きます。でもその背景には、「もっと余裕ができてから」「ちゃんと整ってから」と、無意識のうちに“理想の状態”を待ってしまっているケースが少なくありません。

子育てをしていると、すべてを自分の思い通りに進めることはできません。だからこそ、「今の私は何を優先する?」「この環境でできることは何だろう?」と問い続けることになります。その問いを重ねながら選択していくプロセスそのものが、少しずつ自分の軸を形づくっていくのだと感じています。

起業や新しい挑戦も、最初から明確なビジョンがある人ばかりではありません。むしろ多くの人は、日々の生活や制約の中で選び続けた結果として、次の道が見えてくるのではないでしょうか。「今はまだ分からない」「まだ途中」でも大丈夫。今立っている場所から、一歩先を選び続けること。その積み重ねが、未来につながっていくのだと思います。

SOUメンター/株式会社SALT

塩入美雪(しおいりみゆき)

長野市在住。シングルマザーとして子育てと仕事を両立しながら、信州スタートアップステーションで女性のキャリア支援や創業支援に携わっている。「できることから少しずつ」を合言葉に、自分のペースで前に進もうとする女性を応援している。

「交通空白」の解消に向け、県内の“住民・観光”の交通課題と法人車両のコスト削減を両輪で解決へ【先輩起業家インタビュー】

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「OURCAR」は単なるカーシェアではなく、「移動の民主化」を目指しています。誰が車を持っているかに関係なく、目の前のどの車もシェアでき、すぐに移動ができる世界を目指しており、これはAirbnbが滞在を民主化したのと同じように、移動を民主的で開かれたものにするという信念に基づいています。」

そう語るのは、信州大学発スタートアップ「株式会社TRILL.」を立ち上げた藤森研伍(ふじもり けんご)さん。株式会社TRILL.の代表取締役として、カーシェアリングサービス「OURCAR(アワカー)」という、マイカーもレンタカーもシェアできる総合カーシェアリングプラットフォームサービスの企画・開発・運営を行っています。

また、インタビュー現在(11月中旬)は、国土交通省「地域交通DX」事業として、「交通空白」の解消を目指し、”地域法人の社用車100台”を活用したカーシェア実証実験を開始しています。

インタビューでは、国土交通省事業「COMmmmONS」(※1)の受託に至るまでの道のりや、事業に対する秘めた想いと今後の可能性をお聞きしました。

※1 国土交通省では、全国の「交通空白」解消など地域交通の「リ・デザイン」をさらに加速し、持続可能な地域交通を実現するため、連携・協働を軸とした地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS」(コモンズ)が今年の6月から始動し「交通空白」解消など地域交通の課題解決をデジタル活用により推進。

<お話を聞いた人>

藤森 研伍(ふじもり・けんご)株式会社 TRILL. 代表取締役

会社名:株式会社TRILL.

設立:2023年1月

本社所在地:長野県長野市風間2034-17

地域法人の社用車の遊休時間を活用した公共交通の課題と車両維持費の負担という二つの課題への挑戦

――まずは株式会社TRILL.の事業内容を教えてください。

カーシェアリングプラットフォームサービス「OURCAR」の企画・開発・運営を行っています。「OURCAR」は、P2P(C2C)や、法人・自治体が保有する車両の空き時間を活用するカーシェアサービスです。24時間無人での貸渡しが可能なシステムの構築により、公共交通機関が不便な地域にもサービスの提供を可能としています。

――県内には公共交通機関の不便さに悩む住民が多くいらっしゃいます。そうした中で、「OURCAR」のサービスがもたらす地域への影響についてさらに具体的に教えてください。

現在、地方における交通サービスは縮小が進み、住民生活に深刻な影響を及ぼしています。長野県内でも、運転手不足や人口減少などを背景に、民間バス事業者の路線撤退が相次いでおり、2025年9月末に「牟礼線」「県道戸隠線」「篠ノ井新町線」が、2026年3月末には「鬼無里線」「高府線」「新町大原橋線」の計6路線が運行終了する予定です。こうした状況から、新たな移動手段の確保が課題となっています。

この課題解決としてレンタカーやカーシェアリングサービスが期待されますが、その多くは収益性の確保が難しい地方では十分に展開されていないのが実情です。

一方で、我々が提供する「OURCAR」は、「共同使用契約」という一台の車を複数人で利用し、その維持費用を分担するという仕組みを基盤としています。車両を提供するオーナーは営利を目的とせず、車両の維持費用の範囲内で共同使用料を受け取るため、従来のビジネスでは採算が合わなかった地域においても、持続可能な交通手段となり得る可能性を秘めていると考えています。

受託事業に繋がる、これまで大切にしてきた二つの軸

――国土交通省事業「COMmmmONS」は本年(2025年)11月10日(月)から開始していると伺っておりますが、受託経緯と特にこれまで心掛けて取り組んできたことについて教えてください。

この受託事業に繋がるまでには、二つの軸を大切にしてきました。

一つ目は、「キーマンとの関係構築」です。まだまだ勉強することもわからないこともたくさんあるので色々な人と会って会話することを大事にしていました。特に、長野市のアクセラレーションプログラムをきっかけに出会った方とは、半年間、月1回メンタリングをしてもらいながら関係性を構築しました。

このキーマンからのご紹介があったからこそ、今回の国土交通省の受託事業の話が出てきました。この繋がりがなければ、そもそも事業の存在すら知らなかった可能性があり、人との繋がりや縁を大切にすることが重要だと痛感しました。

また、事業構想の初期段階では、「事業の構想や初期のアイデアを磨き込む」ことに注力しました。その結果、長野市のアクセラレーションプログラムでの優勝と、その資金を活用したテストマーケティングや立ち上げの準備を進めることができました。

二つ目は、「困難に対しても地道にプロダクト開発を継続すること」です。

まずは足元で、自分たちでプロダクトを作る努力を地道に続けました。その過程では、様々な困難にも直面しました。例えば、アイデアベースで誘った初期メンバーの離脱です。特にエンジニアは4人ほど入れ替わりがありました。

また、当時は資金繰りにも苦労していたため、メンバーの給与の支払いにひりつくことがありました。加えて、自身でも反省事として捉えていますが、当時は無償で手伝いを依頼するときもあり、ただこれは「人の本気を引き出せていなかった」と今では感じています。本来は、自分が手に届く範囲ではなく、一緒に事業ができるという確信を持てる人と、最初から組むべきだと思います。

ただ、こうした困難を乗り越え、OURCARのテスト稼働初日に、初めて利用してくれたお客さんが、現金をティッシュ箱に入れてくれた1,000円の売り上げを見た時の、自分が考えたゼロからの価値に共感してくれたこの感動は今でも忘れません。

長野からスタートする交通空白地帯の解消に向けたビジネスモデルの持続可能性の検証

――「COMmmmONS」では具体的にどんな実証実験に取り組んでいるのか教えてください。

県内37社の企業と自治体の法人車両100台を活用し、公共交通が不足する地域に対して、非対面かつ低価格で使える新たな移動手段を提供しています。これにより、住民や来訪者がより自由に移動できる環境の実現を目指します。県全域を対象に、100台規模の法人車両を本スキームで活用するこの全国初の試みを、長野県から開始しています。

――全国初の試みとは本当に革新的ですね。この取り組みにより、何か前向きな変化や効果を実感されている点があれば教えてください。

私にとっては、この事業が大きなブレイクスルーになったと感じています。これにより、関わるレイヤーが変わり、業界の第一人者と議論できるようになり、開発も資金的にも一気に進む体制が整いました。

――「COMmmmONS」の今後の見通しや展望について教えてください。

現在、国土交通省から委託料として資金を確保し、事業スピードを一気に上げています。今後の展望としては、まずは、この仕組みとサービスが、ユーザーとオーナー双方にとって成り立つのかという有効性の確認をしていきます。このサービスコンセプトの有効性が証明されることで、交通空白エリアなど、より広い地域に展開していく足がかりになると考えています。

(国土交通省報道発表資料:https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000453.html)

■期間:2025年11月10日(月)~2026年3月末予定

■場所:長野市、上田市、松本市、原村

■台数(※3):100台 (長野市:66台 | 上田市:22台 | 松本市:10台 | その他:2台)

■設置車種例:

・トヨタ カローラ

・日産 セレナ

・ダイハツ ハイゼットトラック

■料金:300円/30分~

■利用方法:「OURCAR」のwebアプリを利用

■調査内容: 利用者動向、ニーズ調査、ビジネスモデルの持続性

長野での起業を目指す後輩へメッセージ

――最後に、長野での起業を考えている人に向けたメッセージをお願いします。

まだまだの自分がコメントさせていただくのは恐縮ですが、これから何かを始める方で、まだ何も始まっていないのなら、「とりあえずまず始めてやればいい」と思っています。

既に挑戦していて、しんどいなとか、どうすればいいかなと感じている方へは、二つの考え方を知ってもらうと楽になるのではないかなと思っています。

一つ目は、「打席にしがみつく」 ことです。

成功するまで打席に立ち続けろという普遍的な教訓がありますが、僕はこれに限らないと思っています。誰よりもその打席にしがみつき続ける勝ち方もあるのではと。他の人が10秒で次の打席に移る中、自分はその打席で1年や3年頑張り続けることで、勝てる可能性は高まります。巷で言われる「変えることが正義」という考え方だけが正解ではありません。

もう一つは「視点を変える」ことです。

「失敗」というのは、あなたの捉え方によって変わります。ある角度から見たらそびえ立つ山に見えていたものが、視点を変えてみたら、意外と薄っぺらな紙だったということもあり得ます。

視点も含めて、変化し続けることができれば、本当のマジな失敗はほとんどないはずです。

また、これまでの経験から今私が感じていることを最後に付け加えさせてください。起業家としての挑戦は、航海士の仕事に似ています。船のオールを握り(自ら開発や営業を続け)地道に進む中で、荒波に飲まれたり(資金繰りやメンバーの離脱)、船の向かう方向(事業内容)がどうしても変えられないこだわりのせいで、先に進めなくなることがあります。しかし、目指すべき「大陸」(世界観)が変わらない限り、風向きが変わるのを待ってオールを握り続けることや、より大きな船団(国交省案件やキーマンとの繋がり)に合流することで、必ず目的地に近づくことができます。

重要なのは、「失敗」という嵐の中で立ち止まらず、進み続けること、そして、自分の感情や状況を客観的に理解することなのかなと、感じています。

【長野県内市町村の皆様】

現在、実証実験対象車両の登録を受付中です。交通空白解消に向けた実証実験の趣旨にご賛同いただき、実証実験への参画(保有公用車の登録)をお願いします。

問合せ窓口

Mail:company@truereal.biz

電話:09021166551

お問い合わせフォーム

軽井沢発グローバルスタートアップを目指して。人と地域の出会いで描く、新しい旅のあり方【後編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「昔に比べて起業環境が断然良くなっているので、自分のライフスタイルやいろんなものを犠牲にしなくても、事業に専念していく環境を自分でデザインできる。それが今の時代のすごくいいところだと思います」

そう語るのは、PerkUP(パークアップ)株式会社代表取締役CEOの浅生亜也さん。信州スタートアップ・承継支援2号ファンドからの投資を受け、副業人材や海外メンバーを含むグローバルなチームで「長野県発のグローバルスタートアップ」という夢を追いかけています。

インタビュー後編では、なぜ軽井沢を拠点に選んだのか、信州スタートアップステーションとの出会い、そして起業スタイルの変化と今後の展望についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

浅生 亜也(あそう・あや)PerkUP株式会社 代表取締役CEO

ピアニストとしてデビューした後、アメリカのホテルで現場業務に従事。その後、監査法人で会計監査業務、スペースデザインでサービスアパートメント(SA)の開発や運営基盤整備に携わる。2003年にホテル業界に復帰し、20軒以上のホテル取得及び運営部門を管轄する本部機能に従事。2007年に独立し、株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズを創業。ホテルから旅館まで国内13施設を展開。創業から10年目を迎えた2017年に退任し、同年SAVVY Collectiveを創業。2020年9月、斉藤晴久氏と共にPerkUP株式会社を共同創業し、代表取締役CEOに就任。

地域課題から生まれた長野との縁

――インタビュー前編では、PerkUPの事業内容と起業の経緯についてお聞きした。なぜ軽井沢を拠点に選ばれたのですか?

理由はすごくシンプルで、創業当時(2020年9月)はコロナ禍で、東京との行き来がそれほどできなかったので、住んでいた軽井沢で登記をしたというだけのことなんです。

ただ、なぜ軽井沢に住んでいるのかというと、もう少し長い経緯があります。私は2007年に独立し、ホテルの事業再生を行うアゴーラ・ホスピタリティーズを創業しました。その最初の拠点が長野県だったんです。信濃町の野尻湖のほとりに、元々プリンスホテルだったホテルがあり、「野尻湖ホテルエルボスコ」としてリブランディングして運用するようになりました。それがきっかけで長野県とご縁ができ、そこから長野県だけで6軒ほどのホテルを運営しました。

なぜ長野県に関わることが多かったかというと、あまり深い理由はないんです。逆に言うと、長野県のホテルや旅館が再生を必要とするところばかりだったということですね。

――というと?

本州でいうと、長野県と静岡県が圧倒的に宿泊施設の数が多いんです。特に長野県はリゾート法によって大型のホテルができたり、生活環境もいいことからバブルの頃にはペンションがたくさん増えました。温泉も多くあるので、家族代々温泉旅館を経営しているような方もたくさんいらっしゃいます。宿泊側の供給が増えて競争が激しくなった背景があるんですね。

そういったあらゆる宿泊施設が、ちょうど2000年代の半ばごろ以降からだんだん時代に追いつかなくなっていったんです。建物は老朽化が進む上に、いろんなことがオンラインに変わっていって、みんながスマホを持つようになり、予約のためのホームページを作らなきゃいけないとか。時代がどんどん変わっていく中で、一度立ち止まって再生をしなきゃいけない、生まれ変わらなきゃいけないというタイミングが全部その時期に集中しました。

当時はまだ再生すれば生き返るという段階だったので、地域の金融機関さんも再生に力を入れていましたし、「誰かの手に委ねて再生をさせよう」と、当時私たちの会社にご相談がたくさんあったんです。

私がその会社に在籍していた時、最後に手がけたのが軽井沢のホテルだったんですが、それをきっかけに軽井沢に通うようになり、段々こちらにいる時間が長くなってきました。

コロナの間は、東京にいるよりも人口密度が低い軽井沢にいる方が何となく安全でしたし、何よりここでの暮らしが幸せだったので、ずっと軽井沢にいました。世の中との接続はZoomで行い、業界仲間と情報交換を行っていて、その中で新しい世の中に対して新しい事業を起こしていこうということで作ったのがPerkUP株式会社で、軽井沢が創業の地になったわけです。

――そういった背景があったのですね。軽井沢の暮らしはどんなところが気に入っていますか?

軽井沢の好きなところはたくさんありますが、日々山の移ろいが見えるのがすごくいいですね。本当に景色が1年を通して変わっていくし、その変化を楽しめる余裕がある。地域の人との距離がすごく近いことも気に入っていますし、一方で新幹線が通っているので首都圏とのアクセスもいいのが魅力です。

信州スタートアップステーションとの出会いが、事業加速のきっかけに

――信州スタートアップステーションのアクセラレーションプログラムに参加されたきっかけは?

もともと、日本政策金融公庫の長野支店にお世話になっていたんです。そちらの担当の方から、「こういうプログラムがあるんですが、ご興味ありませんか?」とお声がけいただいたのがきっかけです。

当時はまだ「MEETSCUL(ミーツカル)」という名前も決まっておらず、事業計画を構築している段階だったので、この機会に私達の内部だけではなく、外の人たちや地域の事業者さんとの接続機会を作ってもらって、善し悪しも含めて事業内容をブラッシュアップしていけたらいいなと思い、応募しました。

採択していただき、約3ヶ月の伴走期間の中で、信州スタートアップ・承継支援2号ファンドでの資金調達もさせていただいたので、ちゃんとアクセルを踏んで、前に進めるようになったと感じています。

――アクセラレーションプログラムの中で特に役立ったことはありますか?

私は応募時点で資金調達をしようという意図があったので、採択後すぐに日本政策金融公庫をはじめ、地元の信用金庫、信州スタートアップ・承継支援2号ファンドを集めてゆるやかな支援グループを作ってくださって。そこから資金調達だけでなく事業計画やサービス設計についても会話の中でどんどんブラッシュアップできたので、すごくありがたかったなと思っています。

アクセラレーションプログラムに採択される前から、上田信用金庫さんとはつながりがあったのですが、いつも絶大なる支援をしてくださって。期待をしていただいている分、本当にお応えしなきゃいけないなと感じています。

そうして期待をかけていただいているのは、私がただ長野に住んでいただけではなく、ホテルの事業再生に関わっていたというところも多少なりともあるのかなと思います。宿泊・観光業というのはいわば長野県の地場産業です。地元金融機関としても、観光業の再生や発展はとても大事なことなので、そこを事業にしようとしている私たちと課題感が合致したのだと思います。地域と一緒になって解決に向けて動いていけたらと考えています。

長野県発のグローバルスタートアップへ。多言語化とインバウンドの先に

――今後の展望を教えてください。

長野県から「MEETSCUL」の運用をスタートし、実証実験を進めていきながら、全国のいろんな地域に広げていけるような形を実現しつつあります。

まずはサービスの土台作りをしっかりやって、その次は多言語化も進めていきたいです。今はAIの発達によって、サービスの多言語化のハードルはかなり下がっています。うちのチームはいわゆる多言語・多文化のチームで、そのあたりをしっかり受け止めることができるので、それを成しえたら次はインバウンドですね。海外からの需要をしっかりと受け止められるよう、どんどん事業を成長させていきたいです。

ゆくゆくは、長野県発のグローバルスタートアップに育てたいですね。夢は大きく!

――最後に、長野で起業を考えている方にメッセージをお願いします。

今は本当に起業環境が昔に比べて断然良くなっているので、自分のライフスタイルや家族との時間など、いろんなものを犠牲にしなくても起業ができるようになりました。これからさらにさまざまな制限が取り除かれていく時代がくると思います。

私は私なりに、その人はその人なりに、家族構成だとかいろいろな事情がおありになると思いますが、バランスを取りながら、事業に専念していく環境を自分でデザインしていくことができればいいんじゃないかなと思います。

PerkUP株式会社のホームページ:https://perkup.life

co-workation.com:https://co-workation.com/

<SSSの個別相談受付>

メールでのご連絡 shinshuss@tohmatsu.co.jp

軽井沢発グローバルスタートアップを目指して。人と地域の出会いで描く、新しい旅のあり方【前編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「これだけ地殻変動的に社会の仕組みや価値観が変わる話というのは、あんまりないチャンスなんだろうなと思いました。コロナ禍の時間は、実は物を考える上でとても豊かな時間だったなと思います」

そう語るのは、法人向け合宿手配サービス「co-workation.com(コワーケーションドットコム)」や、地域と企業をつなぐマッチングシステム「MEETSCUL(ミーツカル)」を展開するPerkUP(パークアップ)株式会社代表取締役CEOの浅生亜也さん。ホテル業界で13施設を展開する企業を創業した経験を持ち、2020年にコロナ禍という転換期に軽井沢を拠点として新たな挑戦を始めました。Zoomでの対話から生まれたビジネスアイデアは、リモートワーク時代の企業が抱える課題に応える新しいサービスへと成長しています。

インタビュー前編では、PerkUPの事業内容と起業の経緯についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

浅生 亜也(あそう・あや)PerkUP株式会社 代表取締役CEO

ピアニストとしてデビューした後、アメリカのホテルで現場業務に従事。その後、監査法人で会計監査業務、スペースデザインでサービスアパートメント(SA)の開発や運営基盤整備に携わる。2003年にホテル業界に復帰し、20軒以上のホテル取得及び運営部門を管轄する本部機能に従事。2007年に独立し、株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズを創業。ホテルから旅館まで国内13施設を展開。創業から10年目を迎えた2017年に退任し、同年SAVVY Collectiveを創業。2020年9月、斉藤晴久氏と共にPerkUP株式会社を共同創業し、代表取締役CEOに就任。

法人の合宿から地域のマッチングまで。3つの事業で「人と地域の出会い」を創造

――まずは、PerkUP株式会社の事業内容について教えてください。

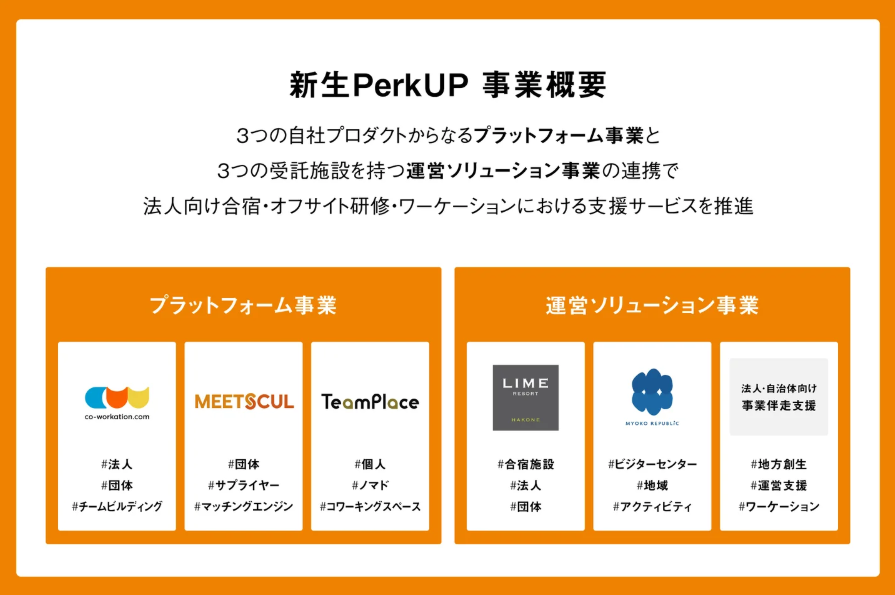

PerkUP株式会社は、「旅が未来を豊かにする世界」をビジョンに、「人と地域の出会いを科学する」をミッションとして掲げ、主に3つの事業を展開しています。一つ目は、法人向けの合宿やオフサイトミーティングの一括手配サービス「co-workation.com」です。企業のチームビルディング合宿やオフサイトミーティング、合宿型ワーケーションに対応していて、全国の宿泊施設から研修・体験コンテンツ、必要な機材の準備まで、すべてを一括で手配するコンシェルジュ型のサービスです。

二つ目は、現在開発を進めている「MEETSCUL(ミーツカル)」です。これは地域の観光事業者と法人の団体旅行者を直接つなぐマッチングエンジンで、従来の旅行手配とは全く異なる「挙手型」という新しい仕組みを採用しています。

企業からのニーズに対して、地域の事業者が「挙手」、つまり立候補する形で提案を行い、マッチングが成立する。これにより、企業側は想定していなかった地域や体験との出会いが生まれますし、地域の事業者にとっては新たな顧客との接点が広がります。2025年11月から長野県内で実証実験を開始しています。

そして3つ目が、全国のワークプレイスをつなげる「TeamPlace」です。これは共同創業者である斉藤が以前から運営していたサービスで、「人で繋げる、繋がるワークプレイス」をコンセプトに、コワーキングスペースをネットワーク化しています。

――「MEETSCUL」は、令和6年度の信州スタートアップステーションのアクセラレーションプログラムで採択されていますね。サービスの立ち上げに至った背景を教えてください。

グループ旅行の手配って、実はすごく大変なんですね。多くの人が関わるし、ホテルを予約するだけじゃ済まない。いろんなことをアレンジしなければいけないので、手配業務がものすごく煩雑なんです。

しかもコロナの影響で、地域の事業者さんたちから人手がどんどん奪われていて、辞めてしまって戻ってこない課題が既に顕在化していました。この機会に、煩雑な業務そのものをDXし、グループ旅行の手配がオンラインで完結できる世界を作ろうと。そういう成長のストーリーを会社として描き始めました。

バックグラウンドの異なる二人が描く、人と地域の未来

――共同代表である斉藤晴久さんとの出会いや、創業に至った経緯を教えてください。

斉藤とは10年前から面識がありましたが、何か一緒に事業をしたことはありませんでした。話をするようになったきっかけはコロナ禍です。

斉藤は、コロナでリモートワークやコワーキングスペースがここまで注目されるとはまだ誰も思っていなかった頃から、コワーキングスペースをネットワークする「TeamPlace」というサイトを運営していました。「今の社会に必要なのはこれだ!」と感じ、2020年の春頃、ステイホームの最中にZoomでいろいろと話をしたんです。

私はずっとホテルの事業をやっていて、地域にどうやって人を連れてくるのかということを考えていました。斉藤はECサイトやプラットフォームをやってきて、日本全国の生産者さんや、小売の事業者さんを訪ねて回るという行脚をしていたのです。

その中で、地域の課題や魅力に対して、もう少しデジタルの力で価値を可視化していくことができたら、人と地域が出会える可能性が広がるんじゃないかということを考えていたんです。バックグラウンドは全く違いますが、地域への思いの部分が一致しました。

そうして「これから世の中はどうなっていくんだろうね」と対話する中で、新しい事業を起こしてみようかということになったのがきっかけです。

――コロナ禍が創業のきっかけになったのですね。

これだけ地殻変動的に社会の仕組みや価値観が変わる話というのは、チャンスでもあるんだろうなと。コロナ禍の時間は、実は物を考える上でとても豊かな時間だったなと思います。

コロナでリモートワークができる環境になったし、受け入れられる世の中になりました。それによって、働き方やライフスタイルも大きく変わってきた。1日の使い方や、家族との時間の過ごし方、共働きの時間割、人の移動距離に対する心理的な感覚も変わりました。ということは、旅行の仕方も変わるだろうなと。土日に集中していた観光の需要が分散してくるかもしれないし、週末以外に家族を連れて地域に行くということもやろうと思ったらできちゃうよねと。

そんな話をいろいろとしている中で、大手企業の人事や総務リーダーたちが集まっている会合にも顔を出してみたんです。すると、みなさん「出社が前提ではなくなったら、オフィスを今後どうしていくのか」という話をしていたんですね。「これからの働き方を変えていかないと人が会社についてこない」と、ものすごく危機感を持っていました。

コロナ禍のオンラインでの対話から見えた、新しい時代の働き方と旅のかたち

――社会の変化が新サービス立ち上げのきっかけになったのですね。

そうですね。たまたま時代に合う人なんていないと思います。時代は常に変わるので、時代が求めていたことにそって、方向性を決めていきました。

実際に事業を動かし始める前に、アメリカの動きも見てみたんです。アメリカは当時日本よりも早く「ステイホーム」が解かれてどんどん国が動き始めていました。一体あちらはどういう流れやトレンドが生まれてきているのかなと見たら、やっぱり同じようにリモートワークで働く人がとても増えていて、会社のCEOたちはみんなパニックを起こしていたんです。

これでは社内のコミュニケーションや雑談が生まれにくいし、それによるチームビルディング、チームの結束力みたいなものが全然生まれない。そうなると、イノベーションも起きないし、効率化も起きないし、ものすごい生産性が下がってしまうぞと。

そこで何が起こったかというと、バラバラになっている人たちをオフィスに戻す前に、オフサイトミーティングやリトリートという形で、ある1ヶ所に社内のメンバーを集めてもう一度会社のビジョンの話をしたり、みんなでディスカッションしたり、親交を温めたりなど、チームビルディングの機会に対する需要がものすごく伸びていたんです。この流れはすぐに日本にも来るなと感じました。そこで私たちは先んじて会社を立ち上げたのです。

――浅生さんは、PerkUPの立ち上げが3度目の創業になりますね。1回目、2回目の起業と今回で環境は大きく変わりましたか?

全然違います。昔は起業するというと、事務所を構え、電話番号とFAXマシーンを置いて、名刺を持たなきゃいけなかった。そんな風に仰々しい起業をしなければいけなかったんです。そうじゃないと、銀行からの信頼も得られなければ、何の手続きも進められなかった。でも、ここ5年ほどでそういうことが必要のない世の中になったわけですよね。そうなると、生活環境が豊かなところにいる方が人としてハッピーなので、私は生活する場所と仕事をする場所を同じくしようと軽井沢で起業することを選びました。当時と比べたら、段違いに自由度は高いと思います。

しかも今はリモートワークや副業が当たり前になりました。これも現代らしい起業環境で、すごく恵まれているなと思うことのひとつです。共同代表の私と斉藤は違う拠点にいますし、PerkUPは長野の会社ではありますが、長野に住んでいるチームメンバーは私を含めて3人だけ。北は青森から南は沖縄まで、さらにバンクーバー(カナダ)、ネパールといろんな人が各地からフルリモートで参画しています。これは最初の起業の時代にはできなかったことですね。

副業メンバーたちもたくさん活躍してくれています。優秀な人材が、自分の人生の一部の時間を使って新しいスタートアップに貢献してくれる。一から人を育てなくとも、共感して貢献してくれる人さえ探せば、すごくスピーディーに事業が立ち上がる時代です。

インタビュー後編では、なぜ軽井沢を拠点に選んだのか、信州スタートアップステーションとの出会い、そしてこれから起業する人へのメッセージについてお聞きした。

PerkUP株式会社のホームページ:https://perkup.life

co-workation.com:https://co-workation.com/

<SSSの個別相談受付>

メールでのご連絡 shinshuss@tohmatsu.co.jp

研究成果を社会へ還元。信州大学発スタートアップが切り拓く未来【後編】

長野県で今、大学発スタートアップが次々と生まれています。髪の毛の何万分の1という超微細技術から、急成長を遂げるAIベンチャーまで。東京へのアクセスと豊かな住環境を両立できる長野だからこそ生まれる、新しいビジネスの形があります

信州大学は、2018年に知的財産・ベンチャー支援室ベンチャー支援グループを立ち上げて以降、大学の研究成果やその他の活動成果をもとにした「信州大学発スタートアップ」の創出や成長を支援しています。

今回は、そんな信州大学でスタートアップ支援を担当する特任教授の角田哲啓(つのだ・あきひろ)さんに、スタートアップ支援に感じる面白みや、大学発スタートアップならではの魅力と課題、長野で起業することのメリットやデメリット、そして起業を考えている方へのメッセージを聞きました。

<お話を聞いた人>

信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 特任教授 角田哲啓(つのだ・あきひろ)さん

東京理科大学工学部卒。経済産業省関東経済産業局及びNEDOにて研究開発や中小企業支援関係の業務を担当。2016年6月から信州大学学術研究・産学官連携推進機構にて、大学の研究成果の事業化支援や大学発ベンチャーの創出・成長支援等を担当。Inland Japan Innovation Ecosystem(IJIE)プログラム共同代表者・事務局長。

チャレンジする人を後押しする。刺激に満ちたスタートアップ支援の世界

――インタビュー前半では、信州大学発のスタートアップ支援の仕組みについてお聞きしました。改めて、信州大学発スタートアップの魅力とそのポテンシャルについて感じていることを教えて下さい。

しっかりとした技術や研究の裏付けがあるところは、信州大学発ベンチャーの魅力というか価値の一つなのかなと思っています。

全部が全部そうだったわけではないのですが、大学の研究成果をもとに起業している案件が多いので、「なんとなく面白そうじゃないかな」というアイデアベースで起業したものと違って、やっぱり5年・10年と長年研究してきた成果をもとに起業しているものが多いです。

――研究の蓄積があるからこその強みですね。逆に課題もあるのでしょうか?

魅力である一方で、そこがウィークポイントになってしまう部分もあって。どうしてもシーズプッシュになってしまい、そのシーズに縛られてなかなか社会課題を捉えきれてないところがあったりします。

研究自体は社会課題解決を目指してやっているものなので、その事業化においても社会課題の解決につながっているはずなのですが、世の中の時流を捉えてというか、ビジネスにつながるようなペインにきちんと刺さってないようなところも若干ありますね。

技術がしっかりしていて面白い研究をし、面白い製品を作ってるんだけど、なかなかブレークしきれてないところが多いなというのが今感じている課題です。

――角田さんは元々中小企業の支援などもされていたところから、信州大学でスタートアップの支援に携わるようになり、現在も長野にとどまって支援を続けられています。どういうところに面白みを感じているのでしょうか。

スタートアップの仕事は、日々新しい出会いや気づきがすごく多いんです。今まで関わりがなかった世界の方々といろいろ接する中で、たくさんの刺激を受けています。

役所の中にいたらなかなか感じられないような刺激的なところもあったりして、そういうところに感化された部分もあるのかなと思います。

自分もそういう世界に少しでも近いところに身を置いて、今までの自分のキャリアやスキルを少しでも役立てながらチャレンジしている人の後押しを、サポートできたらいいなと思ってお手伝いさせてもらっています。

まずは「やめさせる」ことから。本気度を確かめる起業相談

――実際に起業を考えている人とお話する上で意識していることや、大事にしてることは何かありますか。

まずは止めることですかね。

――止める、ですか?

はい。ぱっと思いついたアイディアだけでは、なかなかうまくいかないと思っているので、まずは起業することを止めてみます。それでもやりたいというぐらいの強い思いがないと、うまくいかないかなと思っています。

大学の中のルールもあるので、きちんとルールを知ってもらった上で、こんなに難しい面倒くさいことがあるよということはちゃんとお伝えした上で、進めてもらっています。

――本気度を確かめるということですね。

「それでもやりたい!」という方に対しては、「どういうビジネスですか?」というところからお話をお聞きした上で、それぞれに応じたアドバイスをさせていただきます。

大学発のスタートアップはどうしても自分の技術が優れているものだから、「きちんと優れたものを作れば、世の中は受け入れてくれるんじゃないか」と思ってしまっていることが多いんです。「そうじゃないんだよ、市場に本当に合っているの?」と気づいてもらうのが結構大事なところかなと思っています。

どうしてもシーズドリブンになりがちなところを、きちんと社会課題や市場のニーズを捉えた事業計画となっているのかをチェックしていただくのが大事なのかなと思っています。そういった面はなかなか自分たちだけでは支援しきれないので、きちんと外部の専門家の方を必要に応じてお繋ぎするなど、外の人の声を聞いていただくことも大事にしています。

東京が近い。自然が豊か。長野で起業する優位性

――長野で創業するということに対して感じているメリットやデメリットはありますか?

まず、地方でありながら意外と東京が近いというのは大きなメリットだと思います。本人に意欲があれば、東京の起業家コミュニティに週1ぐらいで参加することは可能です。そういう意味では、他の地方よりも有利なところにいるんじゃないかなと思っています。

また、ものづくり系の企業などの場合、長野の方が首都圏よりも広い場所を見つけやすく賃料も安価なので、初期費用を抑えて事業を始めやすいんじゃないかと思います。

普段生活する生活の質は、やっぱり長野の方が高いなとも感じます。日々の周りに見える景色や空気もそうだし、食べるものもそうだし、住宅などのコストも含めて、住環境はいいですよね。

――これからの長野でのスタートアップ支援に対する展望や、期待していることを教えて下さい。

大学に期待されているところは、アントレプレナーシップ教育の部分かなと思っています。

まずは信州大学としてそういった取り組みをどんどん充実させて、起業に関心を持つ方を広げていきたいです。

――起業に関心を持つ人を増やすことが、まず第一歩なのですね。

起業に関心を持っていただくことはもちろんですが、もうちょっと広い意味でのアントレプレナーシップというか、課題解決に取り組むようなマインドセットの部分かもしれないですね。起業家マインドを醸成していくための教育やプログラムを、大学としても充実させていきたいです。

例えば、小中学生の総合的な学習の時間で、地域の起業家の方やスタートアップの経営者と子ども達が触れ合う機会を作れたら、そういった方々に憧れて、将来創業を目指していく人が増えていくのではないかと期待しています。

現状はアクセラレーションプログラムのような起業に関心を持った方がスキルアップするための講座が結構多いかなと思うのですが、まずはその入口に立ってもらう前段階で幅広い層にリーチできるようなプログラムも企画していけたら面白いかなと思っています。

もちろん大学の中でも、ちゃんとスキルアップしていくような授業もやっていきますが、その手前の入口に立つところで尻込みしてしまっている方も多いかなと思うので、まずは起業のハードルを低くするような、起業に関心をもってもらうような取り組みをしていきたいなと思っています。

――最後に、これから長野での創業を考えている方へメッセージをお願いします。

もし今、起業を考えている人がいたら、他にもいろいろな地域がある中で、ぜひ長野を選んで欲しいなと思います。住環境もよくて過ごしやすいですし、コミュニティに一歩踏み込むといろんな方の顔が見えてきます。幅広い業界や世代の方がかわるがわる応援してくれて、いろいろと支援してくれるんじゃないかなと思います。

まずは気軽に相談していただきたい。私たち信州大学や、信州スタートアップステーション(SSS)など、いろいろな支援機関がありますので、ぜひ一度お話を聞かせてください。

信州大学 学術研究・産学官連携推進機構

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/ccr

<SSSの個別相談受付>

メールでのご連絡 shinshuss@tohmatsu.co.jp