まだ理想は叶っていない。だから、なんでも出来る。地元に「ないもの」を作り続ける「Kitchen & Bar SABO」の挑戦【後編】先輩起業家インタビューvol.12

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「やっぱり『ないものを作っていく』って面白いですよね。僕は、自分じゃなくてもやれることはやりたくないんです。『長野市でSABO2号店を出さないの?』とよく聞かれるのですが、僕は長野市で飲食をやりたいとは思っていないんです。だって、もうあるから。十分足りていると思うんです。僕は『ここにないから作りたい』ってマインドだし、ないからこそやりたくなる。」

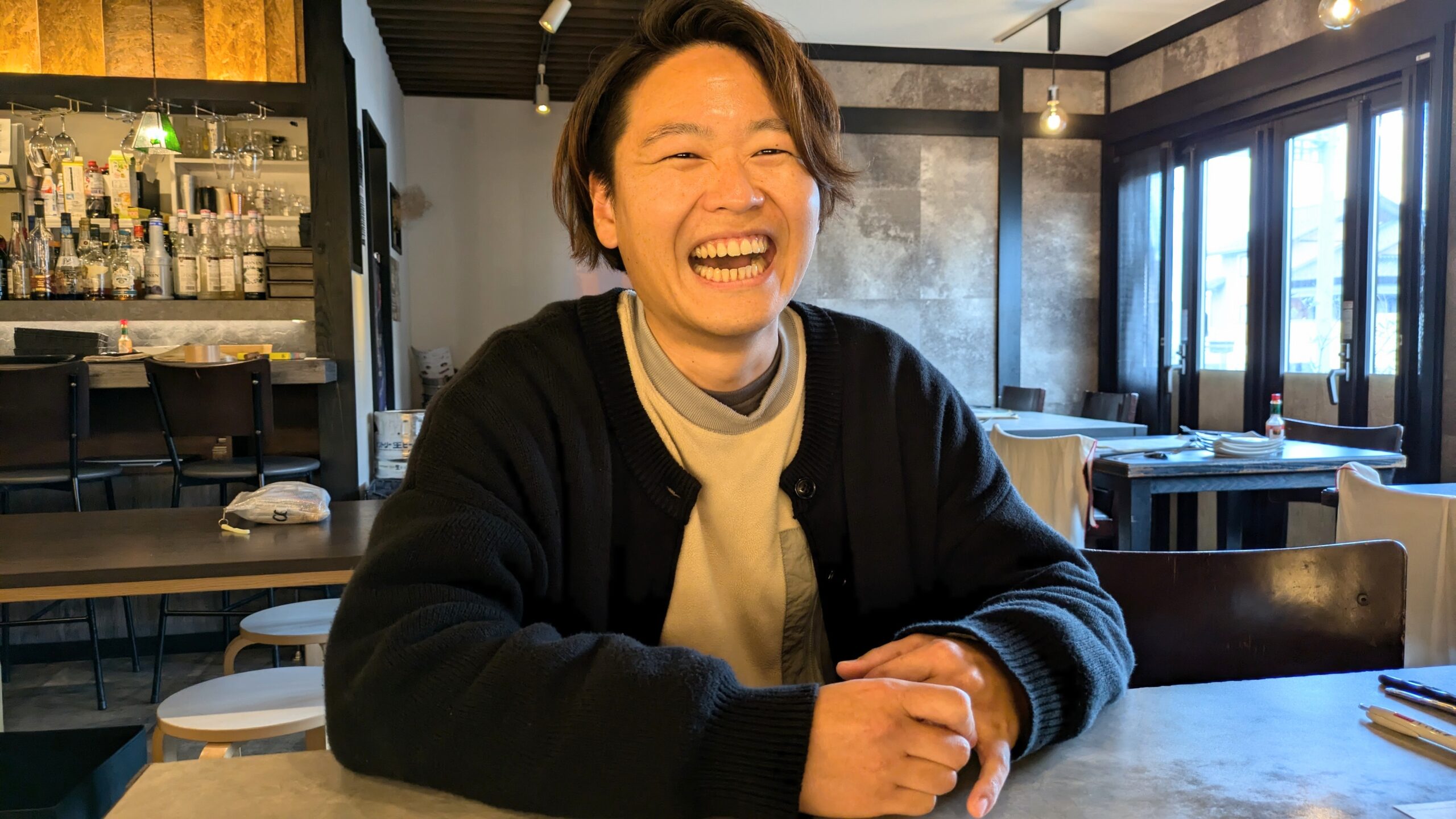

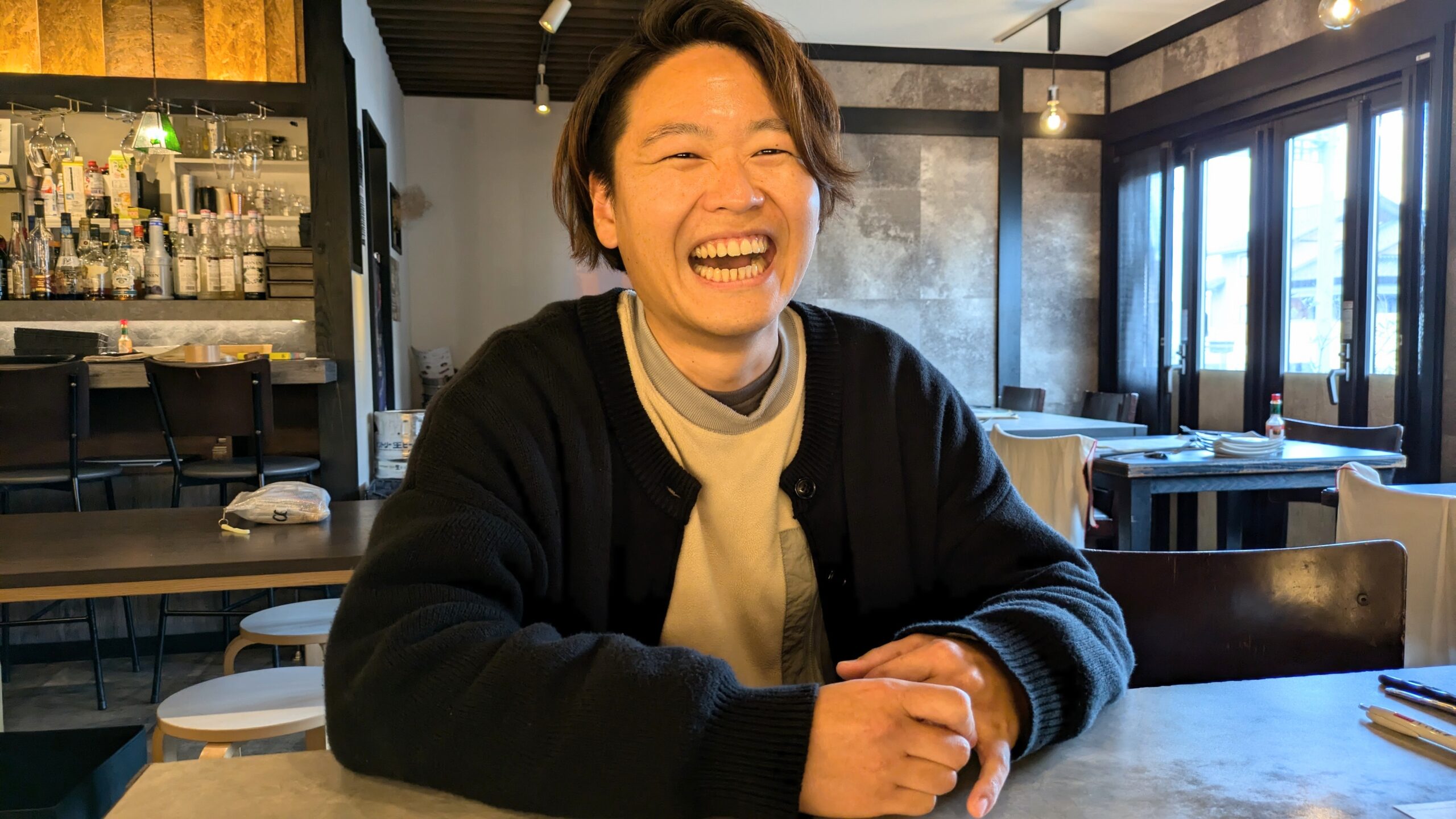

そう語るのは、須坂市のカジュアルレストラン「Kitchen&Bar SABO」を営む株式会社SABO代表の関谷隆彦(せきやたかひこ)さんです。関谷さんは、学生時代から料理人を志し、東京の調理製菓専門学校へ進学。卒業後は東京で修行を積み、25歳で長野県にUターンをし、独立に向けて動き始めました。

インタビュー後編では、独立後の葛藤と気持ちの変化、今後須坂で挑戦したいことについて聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社SABO 代表・関谷隆彦

長野県須坂市出身。高校卒業後に上京し、調理の専門学校に通う。卒業後、都内の五つ星ホテルや町場のイタリアンで修行を積み、結婚を機に長野にUターン。長野市のレストランで勤務後、須坂のKitchen&Bar SABOのシェフに。当時のオーナーから店舗を譲り受け、店長となり、株式会社SABOを立ち上げる。

オーナー引継ぎ後に見えてきた理想と現実のギャップ

――インタビュー前編では、前オーナーからSABOを譲り受ける形で独立するまでの経緯をお聞きしました。自分のお店を持つようになってからは、自分の作りたい料理を出せるようになりましたか?

いえ、実際に自分でお店を経営していくようになってからは、理想と現実のギャップを感じました。最初の頃は、今でいう長野市の「Hanten」のようなスタンスで、カッコよく料理を出したかったんです。ですが、いざスタッフを抱えながらお店を経営する立場になると、長野市よりも田舎の須坂市でレストランをやるには、価格帯やお客さんの舌の肥え具合を考えるとどうしてもクオリティを調整していかないといけないという壁にぶち当たりました。

僕としては「良い食材を良いまま出したい」という思いがあったのですが、どれだけ気合いを入れて自分のいいと思う料理を出しても、注文が入らなかったらお金にならない。せっかくいい食材を仕入れたのにロスになってしまったり、既成の揚げ物を使わないと利益が出なかったり。そういう葛藤を経て、「自分が本当に好きな料理を出せればいい」という気持ちは少しずつ変わってきましたね。

――SABOに入った当初は「自分ならもっといい料理が作れる」と思っていたところから、お店を経営していく目線になり、現実が見えてきたと。

そうなんです。僕がおいしいと思ったものが、そのままお客様にもおいしいと捉えてもらえるわけではなかった。「前の方が良かったよね」と言われることもあり、「僕がクオリティに納得できずに提供していた料理の方が、お客さんには好まれるんだ」とショックを受けました。

――そのショックは、どうやって乗り越えたのですか?

ショックはショックでしたが、マイナスなものではなくて。「そうか、そういう人もいるのか」と勉強になりましたね。前向きに、「自分が本当に出したい料理はまたいつかやればいいや」と思えました。

ただ、「自分とは合わないからどうでもいいや」とはなりたくなかったので、新しいメニューを作ったり、スタッフを料理人として最低限のレベルまで育てよう、とは常に考えています。

――逆に、須坂市でお店を持てて良かったなと思うことはありますか?

たくさんありますよ!まずは自分の地元で子供にかっこいい姿を見せ続けられている、親孝行ができていることですね。それから、僕は今35歳なんですが、この歳になると今まで散り散りになっていた同級生が結婚したり子供ができたりして、定期的に実家に帰ってくるようになるんです。そうすると、やっぱりみんなSABOに来てくれるんですよ。長野に帰ってきてから約10年が経って、自分は元々そんな場所を地元に作ることを目指していたことを思い出せました。

「ここにないから作りたい」が自分の原動力

――ほかにはどんないいことがありましたか?

コロナをきっかけにテイクアウトとデリバリーの事業を始めたことも自分の中では大きな手ごたえがありました。須坂にはまだUber Eatsが入ってきていないので、僕を含めたスタッフが個人の車で直接お客さんのご自宅や職場に配達に行っています。お届けしたときの反応が直接見られるのはうれしいですね。

――コロナが落ち着いた今、スタッフ自ら配達に出るというのはお店にとっては負担ではないですか? どうして続けることにしたのでしょうか。

たしかに、今はテイクアウト・デリバリーの需要は下がりつつあります。ですが須坂市内には、足腰が弱ってなかなか買い物に出られなかったり、免許を返納して車を使えなかったりする高齢者のお客さんも多いんですよ。そういうおばあちゃんが、「孫が遊びに来るから」とSABOに電話で注文してきてくれるわけです。

ほかにも、うちは3000円以上の注文からデリバリーを受け付けていて、高齢のご夫婦の場合はどうしても量が多めになってしまうんです。でも、配達しに行ったときに「今日も明日もちょっとずつ食べるのよ」と言っていただけるとやっぱりうれしくて。地元の人のそういった声を聞くと、「あぁ、やめられないな」と思いますよ。

――それはうれしい反応ですね。須坂にまだなかったサービスを自分たちで立ち上げたからこそ、得られた声でもありますね。

やっぱり「ないものを作っていく」って面白いですよね。僕は、自分じゃなくてもやれることはやりたくないんです。「長野市でSABO2号店を出さないの?」とよく聞かれるのですが、僕は長野市で飲食をやりたいとは思ってなくて。だって、もうあるから。僕は「ここにないから作りたい」ってマインドだし、ないからこそやりたくなる。

――「ここにないから作りたい」が、関谷さんの原動力になっていると。

ここ数年の新しい取り組みとして、須坂の飲食店仲間や、地域おこし協力隊の仲間と、須坂市で「肉フェス」や「餃子フェス」といったイベントを開催しています。いずれは大規模な野外音楽フェスを須坂でやれたらと考えていて。

田舎だと、ライブハウスやクラブみたいな音楽に触れられる場所がない。須坂にいる子どもたちが、小さい頃から生の音楽に触れて、「俺の町にあいみょん来たんだぜ!」とか「こんなフェスがあるんだぜ!」と誇れるようになればうれしいなと。

理想の料理が出来ていないからこそ、可能性が広がっていく

――初めの頃の「自分の好きな料理を作れさえすればいい」という気持ちから、だんだん「須坂の町で新しいことをやっていきたい」という気持ちに変化していったのですね。

というよりも、「自分が本当に作りたい料理」を須坂でまだやれていないからこそ、「どうしたらできるかな」「誰とだったらできるかな」と少し俯瞰しながら探っているうちに、いろんな人に出会えて、「一緒に何か面白いことをやってみようよ」と話が広がっていったんです。その中で「人生一回きりなんだから、料理以外のことだって、やりたいならやっていいじゃないか」と思うようになれました。

――自分のやりたい方向性を探るうちに、新たな出会いがあって仲間もできて、新しい変化が起きていった。

もし、最初から須坂で自分のやりたい料理を貫けていたら、イベントなんて出来てなかったと思います。だって、それだと僕が常に店に立っていないとダメだから。スタッフが育ってきて、自分がいなくても店が回るようになったから、料理以外のことにも取り組む余裕が出来ました。その状態になるまでは大変でしたけどね!(笑)。まだ理想を叶えられていないからこそ、今こうして色んなことが出来てると思うと感慨深いですね。

――お店を投げ出さずに、スタッフを育てることに注力したからこそできることの幅も広がってきたのですね。

SABOの若いスタッフが自分のやりたいことを言ってくれるようになってきて、それに対して自分が「いいよ、やってみなよ」と言える余裕が出来たこともうれしいですね。

最近は、パティシエの子が「マカロンケーキのお店をやりたい!」と言ってくれたので、SABOとして須坂のチャレンジショップを借りてお店をやってみたんです。それが地元の方にかなり好評で! 本人も、お店の経営は思っているよりも簡単じゃないことを知れただろうし、これだけ努力して時間も費やして作ったマカロンがたかが600円にしかならないという辛さも味わえたと思うんです。

ポンと独立していきなり店を構えるのは難しいと思うので、まずは僕がサポートした上でSABOの一部門として挑戦してもらい、そこから独立につなげていった方がいいのかな、と今は考えていて。

――そうしてSABOスタッフの挑戦が続いていったら、須坂がどんどん面白くなりそうですね。最後に、これから長野で起業したい人へのメッセージをお願いします。

一番は、諦めないことだと思います。辞めないこと、続けること、それだけ。何か一つだけでも「辞めていないこと」があれば自分の自信になると思うんです。

あとは、周りに見ていてくれる人がいることが大事だと思います。「あいつ、なんだかんだずっとやってるよな」って見守っていてくれる人。それが仕事であろうと趣味であろうと、何かを続けることが大事なんだと思います。

起業をする人って、どこかちょっとバカというか、周りと違う人が多いと思うんですが、その「自分は人と違うかも」という気持ちは大事にした方が良いと思います。時には自分の気持ちを隠して人と合わせることも大事だけど、なかったことにして完全に合わせちゃうのは違うと思うから。その気持ちを消さないでください!

SABO須坂店のInstagram

まだ理想は叶っていない。だから、なんでも出来る。地元に「ないもの」を作り続ける「Kitchen & Bar SABO」の挑戦【前編】先輩起業家インタビューvol.12

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「いつか自分でレストランをやりたいとは思ってはいましたが、それは店を持つこと自体が目的ではなくて。僕はただ、誰にも何も言われずに自分の好きな料理が出せればよかったんです。」

そう語るのは、須坂市のカジュアルレストラン「Kitchen&Bar SABO」を営む株式会社SABO代表の関谷隆彦(せきやたかひこ)さんです。関谷さんは、学生時代から料理人を志し、東京の調理製菓専門学校へ進学。卒業後は東京で修行を積み、25歳で長野県にUターンをし、独立に向けて動き始めました。

インタビュー前編では、料理人としての修行を積んだ東京時代、地元へのUターンを決めるまでの経緯について聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社SABO 代表・関谷隆彦

長野県須坂市出身。高校卒業後に上京し、調理の専門学校に通う。卒業後、都内の五つ星ホテルや町場のイタリアンで修行を積み、結婚を機に長野にUターン。長野市のレストランで勤務後、須坂のKitchen&Bar SABOのシェフに。当時のオーナーから店舗を譲り受け、店長となり、株式会社SABOを立ち上げる。

須坂駅前のカジュアルイタリアン「Kitchen&Bar SABO」

――まずは株式会社SABOの事業について教えてください。

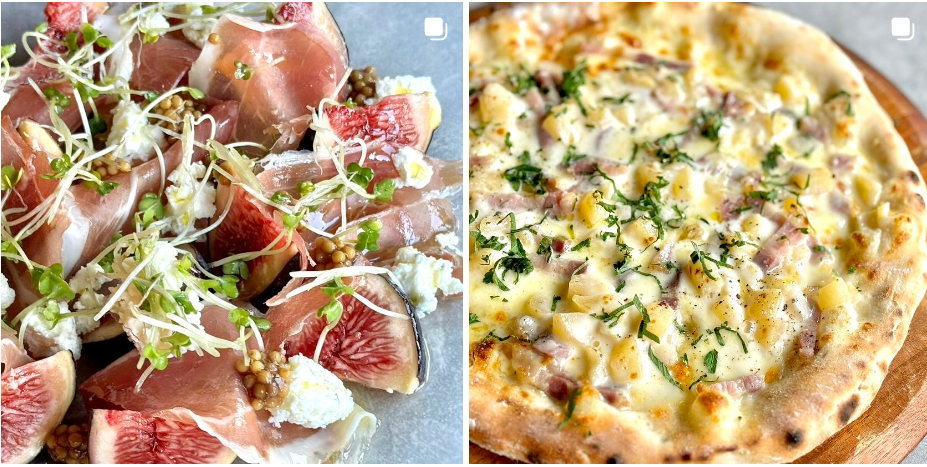

株式会社SABOは、須坂駅前でカジュアルレストラン「Kitchen&Bar SABO」を経営しています。「Kitchen&Bar SABO」は誰でも気軽に入れるカジュアルなお店です。高価格すぎず、かといってリーズナブル過ぎるわけでもない。デートでも飲み会でも、家族との食事でも、様々なシーンでご利用いただけます。

料理のジャンルはイタリアンがベースです。ランチはピザ・パスタがメインで、サラダが食べ放題・ドリンクも飲み放題です。オープン当初、須坂市にはサラダ食べ放題のお店がなかったのでこのシステムにしました。ディナーでは、お肉や魚、お野菜のメニューもあります。スイーツにも力も入れており、オーダーケーキも人気です。

2022年からは、須坂市の飲食店で初のテイクアウト・デリバリーも始めました。現在は須坂店の一店舗のみの営業ですが、今後は業態に関わらず、須坂を中心に長野県で様々な事業を展開していきたいと考えています。

――もともと、いずれは自分のお店を持ちたいという思いがあったのでしょうか。

はい。僕は須坂市出身で、料理の道を目指し始めたころから、「いつか、地元を離れた友達が帰ってくる場所を須坂に作りたい」という思いがありました。

僕自身も、調理師の専門学校に入るために一度上京し、東京で修行を積んでから須坂に帰って来てSABOで働き始めたんです。SABOはもともと、別のオーナーが経営していた店舗だったのですが、独立を考え始めた頃に前オーナーに「このままSABOをやらないか」と言っていただき、そのままオーナーを引き継ぐ形で創業しました。

東京での修行を経て、結婚を機に長野にUターン

――東京で修行していた頃のお話を教えてください。

専門学校卒業後は、六本木にある高級ホテルの結婚式場のレストランで働いていました。そこでは、思い描いていた料理の仕事と現実のギャップを感じましたね。

――どんなギャップがあったのですか?

とにかく人が多いので、ほとんど料理というよりも作業なんですよ。たとえば、火曜日に葉っぱを千切り、水曜日に食材を切って、木曜日はそれを炒める。金曜日に全部形にして、土日に結婚式をやる、といった流れでした。

有名なホテルだったので、名前を出せば「えっ、そこで働いてるんだ!」と周りからは良い反応をされる。でも実際は、お客さんの顔も見えないまま、何になるかも分からない葉っぱを千切る毎日で。つらかったですし、「料理の仕事をしている」と胸を張って言えませんでした。三年目になる頃に「このままでいいのか?」と焦りを感じ、ホテルに了承をいただいた上で町場のイタリアンレストランでもアルバイトを始めました。

――ホテルで働きながら、アルバイトも。

はい。ホテルの仕事が終わったあとに、レストランで料理の経験を積む、という生活を一年くらい続けました。そこで飲食業界のツテができたので、ホテルを辞めて、恵比寿の客単価が2万円を超えるような良いレストランで働かせていただくことが出来ました。当時の経験から、今でも「レストラン」というのが僕の料理の主軸になっています。約二年半そこで修行させていただいて、24歳で長野に帰ってきました。

――20代前半と、まだ若いうちにUターンすることを決めたのはどんな理由があったのでしょうか。

そんな大それたことではなくて、人間らしい理由ですよ。実は僕は、18歳で上京して以来、長野市にいる彼女とずっと遠距離恋愛をしていたんです。ずっと「いつ帰ってくるの?」「帰って来ないなら私が東京に行く」と言われていたんですが、「修行中の身で東京に来てもらっても責任が負えないしなぁ」と決めきれずにいました。

24歳になる頃に、とうとう彼女から「結婚するか別れるか決めて」と提示をされたんです。そこでようやく、「いずれ長野に帰ってお店を持つつもりなら、長野と東京じゃニーズも違うだろうし、早いうちに地域のニーズを知っておいた方がいいだろう」と覚悟を決めることにしました。そうして長野に帰って来て彼女と結婚をし、お店を持つ準備を始めることにしたんです。

自分ならもっといい料理が作れる。そう意気込んで地元に飛び込んだ

――帰ってきてから実際に自分のお店を持つまでは、どのような経緯がありましたか?

正直な話、当時は須坂にまだいいお店がなくて。最初は長野市のレストランで1年半ほど働かせてもらいながら、長野の客層や飲食業界事情を学びました。そのうちに、SABO須坂店がオープンしたので、こちらに移ってきた形です。

――「ここだったら働いてみたい」と?

初めは、「須坂に新しいイタリアンのお店ができたんだ!」と思って、とりあえず食べに行ってみたんです。昔からよく通っていた道だし、お客さんがすごく入っていてうれしい気持ちもあって。

でもいざ行ってみたら、正直自分としては「須坂ではこういうお店が受けるの?」とどこか違和感を感じたんです。今だから言える話ですが、「俺だったらもっとおいしい料理が作れる!」と思って、SABOに入ったんですよ。

――なるほど。そういった理由だったんですね。

SABOに入ってからは、まずは店の料理を覚えながら徐々に自分のスタイルを出しつつ、年々ポジションを上げていきました。4年目で店長を任せられるようになってからは、自分の好きなやり方を試してみようと思い、現在のSABOにつながる「レストランよりリーズナブルかつ同等のクオリティの料理を提供する」というスタンスのカジュアルなイタリアンにしていきました。

そこで「これなら自分でお店ができる」と手ごたえを感じて、独立しようと決めたんです。当時のオーナーに話をしたら、「どうせ須坂で独立するつもりなら、このままSABO須坂店を君にあげるよ」と言われて。

――そこで「自分で立ち上げたい」とは思わなかったのですか。

思いませんでしたね。もちろん悩みはしましたよ。でも、「自分で店をやりたい」と思ってはいましたが、それは店を持つこと自体が目的ではなくて。僕は、誰にも何も言われずに自分の好きな料理が出せさえすればよかったんですよ。だから、SABOの売り上げやお客さんを手放してまで一からやる意味はないなと。

周りからは、「せっかく自分でやるのに、前のオーナーがつけた名前のままでいいの?」とよく言われましたが、僕としてはむしろ名前を変える意味が分からなくて。今の名前で須坂市内で知名度があるんだし、それを捨ててまで自分を貫き通す必要があるかな?と。

だから、2023年に個人事業主から法人化をした時も、社名はそのまま「株式会社SABO」にしたんです。法人化自体は、税金の問題もありましたし、今後多店舗展開を目指す上で必要だったのですが、特に自分で考えた会社名にしたいとは思わなくて。性格的に、そういう部分は全然気にならないんです。とにかく僕は、自分の好きな料理を提供できさえすればそれで良いんです。

インタビュー後編では会社を引き継いでから見えてきたギャップや、仲間と一緒に須坂を盛り上げていきたいという思い、今後の展望についてお聞きしました。

SABO須坂店のInstagram

SSSコラム⑩信州での観光業・宿泊業の起業にあたり

飯山エリア

長野エリア

大町エリア

松本エリア

木曽エリア

飯田エリア

伊那エリア

諏訪エリア

上田エリア

佐久エリア

担当:SSSコーディネーター佐藤(中小企業診断士)

こんにちは、SSSコーディネーターの佐藤です。

(※本コラムの内容は執筆者個人の見解であり、長野県やSSSの公式見解ではありません。)

皆さん、最近はどこかに観光で訪れたり、旅館ホテルなどに宿泊されましたか?

旅の目的や誰と行くのかによっても、訪れる場所や泊まる施設の選び方は様々かと思います。またBtoCビジネスである観光業・宿泊業は、それを営む事業者自身も一顧客となり得るため、起業にあたっては「自分だったらどういう体験や価値提供を受けたいか」という顧客視点に立ってサービス内容等を考えることもできるのではないでしょうか。

信州は美しい自然環境や歴史的な観光名所など、豊富な地域資源がある場所として知られています。その魅力を活かした観光業・宿泊業のビジネスは、多くの創業希望者にとって魅力的な選択肢となっており、SSSにおいても観光・宿泊関連のご相談を多くお受けします。以下に、創業にあたり抑えておきたいポイントをご紹介します。

まず、ビジネス計画の作成が重要です。事業の目的やビジョン、ターゲット市場(物理的な場所を含む)の分析、競合状況の把握など、具体的な計画を立てることが成功の基盤となります。信州の観光業・宿泊業は競争が激しいため、差別化戦略や独自の価値提案を考えることも重要です。

次に、資金調達の方法を検討しましょう(詳しくは「資金調達」のコラムを参照)。新規創業の場合、銀行からの融資や地方自治体の支援制度を活用することが一般的です。また、事業承継という手法もあります。ゼロイチではなく、既存の宿泊施設等を買収するなどの方法もあります。検討にあたっては「事業承継・引継ぎ支援センター」や民間のM&Aプラットフォーム(TRANBIやBATONZなど)を利用することも有用です。

さらに、地域との協力関係を築くことも重要です。地元の観光協会や商工会議所などの組織と連携し、地域の特産品やイベントとのコラボレーションを図ることで、地域の魅力を最大限に引き出すことができます。また、地元の人々との関係を築くことも大切であり、信頼関係を構築することで地域の支持を得ることができます。

マーケティング戦略の構築も欠かせません。信州の観光業・宿泊業は季節によって需要が異なるため、需要の波に合わせた戦略を立てることが重要です。例えば、冬季はスキーリゾートや温泉旅館への需要が高まるため、その時期に合わせたプロモーションやイベントを企画することが有効です。

創業希望者は、信州の地域特性や需要動向を十分に調査し、自身のビジネスアイデアに合わせた戦略を練ることが重要です。

信州の観光業・宿泊業は、地域の魅力と資源を最大限に活かしたビジネスが求められています。自然環境や文化遺産を活用した体験型プランの提供や、地元食材を使用したグルメツアーの企画など、地域の特色を生かしたサービスを提供することが成功の鍵となります。また、最新の技術やインターネットを活用したマーケティングや予約システムの導入も重要です。

先ほども書いた通り、信州は四季折々の美しい景色や豊かな自然があり、多くの観光客・宿泊客が訪れます。しかし、競争も激しいため、ビジネスの差別化、「尖った」サービス・顧客体験価値の提供が求められます。例えば、バリアフリー対応の宿泊施設やペット同伴可の宿泊施設、サウナも楽しめる施設など、ニーズの多様化に応えるサービスを提供することで、競争力を高めることもできます。

またオペレーション面からも事業コンセプトを検討することも重要です。コストとのバランスの中で、「表は非効率」だけど「裏では徹底した効率化」を目指すのかなど、どこに人手を掛けるのか・掛けないのかのメリハリをはっきりさせることです。

長野県では、信州スタートアップステーションをはじめ、スタートアップ支援・起業創業支援のコーディネーターや相談員が活動しており、創業希望者への支援を行っています。これらの専門家の助言やアドバイスを受けることで、より確かなビジネス計画や戦略を立てることができます。また、地域の商工会議所や観光協会などの組織も、創業希望者に対して支援プログラムや情報提供を行っていますので、積極的に利用しましょう。

信州の観光業・宿泊業ビジネスは、地域の魅力を最大限に引き出し、訪れる人々に素晴らしい体験を提供することが求められます。観光地の開発や宿泊施設の運営は、地域の活性化にも大きく貢献することができます。また観光業・宿泊業ビジネスは顧客の反応がダイレクトに感じられる(打ち手の効果の有無もダイレクトに分かる)ため、非常に面白さがある業種だと思います。個人的には、マーケットインのアプローチも重要ですが、サービス業として創業者自身が「面白い・楽しいと思えること、自身の施設などを使って『遊ぶ』姿勢」を持って様々な特徴あるサービスをプロダクトアウトのアプローチで提供することも必要なのではと思います。

創業希望者の皆さんが、信州の観光業・宿泊業ビジネスの創業に成功し、地域経済の発展に貢献いただくことを願っています。

SSSコラム⑪長野県における起業家の資金調達

県内全エリア

担当:SSSコーディネーター森山

SSSコーディネーターの森山です。

2024年も残すところわずかになりましたが、今年最後のコラムとして長野県内における資金調達についてご紹介したいと思います。

起業・創業を目指す方、すでに事業を営んでいらっしゃる方々にとって、その事業に資金が必要なのは共通の事項かと思います。長野県内には様々な資金調達手段がありますので、今回はその方法と、それぞれの特徴についてご紹介させて頂きたいと思います。

SSSにご相談いただく方々が資金調達で活用される選択肢は、主に以下の5つに大別されており、これらを複数組み合わせて必要資金を確保する方もおられます。

- 自己資金(含親族・友人からの資金)

- クラウドファンディング(以下、CF)

- 金融機関からの融資(県の制度融資、各金融機関の融資)

- ファンドからの出資(信州SSファンド)

- 国・県・市町村・経済団体等からの補助金等

まず事業に必要な資金がそれほど多くない事業を予定されている場合、①の自己資金を活用するケースがあります。自己資金のメリットは、自分自身の資金でリスクをとっているため、誰にも何も言われない自由があることです。また、ご自身が想定している事業内容・事業計画資料を作成して第三者に説明する必要もありません。(事業計画の作成は慣れていないと、人によっては結構大変なこともあります)

一方で、②~⑤は全て自分以外の第三者の資金を活用するため、事業内容をそれぞれの資金調達方法や資金調達コストに見合った形で、説明する必要があります。その手間暇やコストの見返りとして、自己資金では賄えないようなリスクや事業規模に対応することができるようになります。

第三者からの資金としての②CFは、活用ケースが多い購入型を前提として簡単に触れさせて頂きます。(その他、株式投資型等の形態もあり)購入型のCFでは、自社の商品やサービス、またはその一部等を提供する(または提供を約束する)見返りに、一般に広く資金を募集する方法です。主に商品やサービスを目的として資金を提供するユーザーと、その事業自体を応援する気持ちで資金提供を行うユーザーが存在します。これらのユーザーに対する、自社商品・サービスの認知度向上や、前売り、顧客の囲い込みなどを目的としてCFを活用するケースが多いように思います。一方で、CFによる資金調達コストは、他の調達手段よりも比較的高く、主にサービス利用の手数料は調達金額の10-20%程度が相場です。この調達コストに見合うメリットが得られると判断できれば、資金調達手段の有力な選択肢になるかと思います。

次の③金融機関からの融資は、多くの個人・法人が利用する資金調達方法かと思います。今回は創業・起業を目指す方々に多く活用いただいている創業融資を簡単にご紹介させて頂きます。長野県には創業5年未満の方が利用できる、「信州創生推進資金(創業支援向け)」という融資制度があります。これは金利が基本的に1.1%に設定されており、比較的低コストで資金を確保できる手段として、多くの事業の有力な選択肢となりえるかと思います。

(ご参考:長野県中小企業融資制度(信州創生推進資金(創業支援向け))/長野県)

その他、県内の各金融機関においても、それぞれ融資を行って頂いておりますので、上記融資制度とともに比較検討頂ければと思います。

そして、④ファンドからの出資(信州SSファンド)については、資本出資が主であるため、他の資金調達方法と比較して調達コストは高くなる一方で、他の調達方法では対応できない高リスクの事業に対して資金を供給することが可能です。(※投資対象は株式会社に限ります)他の資金調達方法で十分な資金が確保できなかった場合、①~③、⑤との組み合わせも当然可能ですので、信州SSファンドからの出資も含めてご検討頂ければと思います。

(ファンドや資本出資について詳しく知りたい方はSSSへ是非ともご相談ください)

(ご参考:信州スタートアップ・承継支援ファンド(信州SSファンド)/長野県)

最後に⑤補助金等による資金ですが、こちらは自治体や経済団体が提供するケースが多く、基本的に返済不要の資金です。そのため、多くの起業家の方々がその活用を検討されることも多い資金調達方法の1つです。ただ、補助金等の支給にあたっては様々なルール、制約等がありますので、それらにご自身の事業が適合する場合は是非とも活用を検討頂ければと思います。(制約等例:審査があり必ず利用できるわけではない、審査用の提出書類が多い(=作成コストがかかる)、経費の1/2,2/3分を支給(全額ではない)、一旦自社で立替し年度末に支給、特定の費用項目・用途にのみ対応、特定の時期のみ募集、特定のビジネス・形態にのみ支給等)

なお、各自治体や経済団体が設定する補助金の対象範囲、申請方法などの詳細については、設定する自治体または経済団体へご確認いただければと思います。

以上、長野県内で主に活用できる資金調達方法をご紹介させて頂きました。今回ご紹介させて頂いた資金調達方法にご興味・ご関心ある方は、それぞれの資金供給者に直接ご連絡頂いても良いですし、もし迷われていたり、更に詳しく知りたい方はSSSにご相談いただければ、事業内容・リスク・ステージに合った資金調達方法を探すお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。

以上

【SSSW コラム】改めまして、SOUのご紹介と2024の振り返り

県内全エリア

長野県では、「日本一創業しやすい県づくり」を目指し、相談窓口での相談・助言、ホームページやFacebook等による創業支援策などの情報提供、各種創業セミナーの開催、地域の支援機関と連携による支援を行っています。

信州スタートアップステーション(SSS)は、長野県が設置する創業支援拠点です。SSSは、金融機関や商工団体等の創業支援に携わる機関や先輩起業家との連携によるスタートアップエコシステムの中核となり、県内経済を担う次世代産業の創出を目指す拠点です。

SSSの中で、女性に特化した支援活動を、ということで立ちあがったのがSOU(ソウ)です。

「それぞれの女性の、それぞれの起業に。」をかかげ、起業・創業にハードルを感じている方や、事業アイディアのブラッシュアップしたい方など起業に関する相談をはじめ、仕事と家庭・子育てとのバランスで今後の働き方に悩んでいる方など、幅広く女性を支援をしています。

SOUの活動は、大きく分けて2つあります。

ひとつめは、メンタリング(個別相談)です。様々な働き方、生き方を実践している多様なメンターが数多くの相談を受けてきました。2024年度は県外からの相談者が多かったことが特徴です。Iターン、Uターンを見越して「あたらしく始めたい!」という方々のサポートができました。また、1度の相談だけでなく、複数回、中長期的な相談が増えてきました。「異なるメンターとのメンタリングにより、いろいろな視点に気づけた」という話もありました。

ふたつめの活動は、イベントやセミナーです。SOUとしてのイベントだけでなく、メンターのみなさんとコラボ企画としてのイベントも開催しました。イベントでは、参加者のみなさん同士の交流を大事にするなど、地域のコミュニティとなるよう取り組んできました。結果として、イベントを通じて顔見知りになり、応援しあうような関係性も生まれています。

SOUでは、「事業を起こす」ことだけを起業とはしていません。1人ひとりが、それぞれの生き方を体現するきっかけをつくり、伴走してきました。

2025年も、多くの女性が自分の生き方を体現できるよう、支えていきたいと思います。

一匹の犬との出会いが人生を変えた。犬とのよりよい暮らしを求めた移住が創業のきっかけに【後編】先輩起業家インタビューvol.11

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「僕はこれまで、自分が好きなことだけをやって生きてきたタイプなので、パートナーである朋ちゃんにも、人生をかけてわくわくできることを見つけてほしいと常日頃思っていました。彼女がやりたいことを見つけて、長野で実現するチャンスを得られたことをとてもうれしく思っています。」

そう語るのは、愛犬と家族の絆を深めるための複合施設「JAZZY DOG(ジャジードッグ)」をオープンした小林朋紀(こばやしともき)さんのパートナーである小林雅也(こばやしまさや)さん。一緒に夢を叶えるため、2023年に家族で神奈川県横須賀市から長野県長和町に移住してきました。

インタビュー後編では、長野移住を決めた経緯や創業の道のり、実際にサービスを始めてからの手ごたえと今後の展望について聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社JAZZY DOG 代表・小林朋紀さん

猟犬の保護犬を家族に迎えた事をきっかけに犬ついて学び始める。「命を放棄しない、させない社会づくり」を目指して自宅で保護犬を預かり、新しい家族に繋げる活動をする上で、新しい家族のもとで人も犬もより幸せになるためには、自分自身がより知識を深め成長する必要を感じ「スタディ・ドッグ・スクール認定ドッグトレーナー」「米国CCPDT認定ドッグトレーナー(CPDT-KA)」を取得。犬達が生き生きと走り回ってる姿に魅了され、自分も自然に身を置きたいと考え2023年より長野県小県郡長和町に移住。犬たちの自由と福祉を第一に考え、学び続けながら犬たちとの信頼関係を深めている。

犬たちのため、家族の夢のために長野への移住を決意

――インタビュー前編では、神奈川からの移住を考え始めた経緯をお聞きしました。犬たちにとってよりよい環境を求めての決断とはいえ、家族で拠点を移すことには抵抗がなかったですか?

雅也さん:僕はこれまで音楽の仕事をメインに場所を選ばない働き方をしていたので、拠点を移すことは問題ありませんでした。それに、これまでは僕のやりたいことに朋ちゃんがついてきてくれていたので、今度は朋ちゃんがやりたいことを一緒にやっていこうと。

朋紀さん:長男はちょうど全寮制の学校に入ったタイミングでした。次男は転校が必要でしたが、彼自身も小さいころから犬が好きだったので、「犬のためなんでしょう」と納得してくれました。

――中でも長野を選んだのはどうしてだったのでしょうか。

朋紀さん:場所を探す上で、自然が豊かな広い土地があること、季節問わず十分に外で遊ばせられるように夏は涼しく冬は雪が少ないことが理想でした。長野は涼しいイメージがあったので、本格的に移住を考え始めた時点で自然と候補に挙がりましたね。長野と言っても広いので、積雪が少なく涼しい東信エリアに絞り込んで探していきました。

雅也さん:その中でたまたま今の土地を見つけて。長和町は山奥だけれど、国道が通っていて岡谷インターからも近い。旅先でドッグランに困った人も気軽に立ち寄れるだろうと思い、即決しました。そこから本格的にどうやって移住をするのか考え始めました。

――まずは理想的な土地を見つけたのですね。そこから移住や創業はどのように進んでいったのでしょうか。

雅也さん:まずは、内閣府の移住創業支援のホームページを見つけました。そこから長野県の担当窓口に問い合わせをしたところ、担当の方がとても親身に話を聞いてくださって。さらに、僕たちの目指す犬との暮らしのあり方は地域課題解決につながる可能性があるため、「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の制度が使えるかもしれないと教えていただいたんです。

朋紀さん:そこで調べてみたところ、長野県でもやはりブリーダーの崩壊や多頭飼育崩壊は問題になっていることがわかってきて。そういった問題を地域で解決していくためには、人々の犬に対する意識を変えていくための啓蒙活動が必要です。その一環として、まずは誰でも気軽に利用できて、収益化もしやすいドッグランを作ることから始めようと構想が固まってきました。

それまでは、ただ「長野で犬と暮らしたい」という思いで動いていましたが、そこで初めて「自分たちが何をやりたいのか、何を目指しているのか」を人に伝えていかないといけないんだと一気に現実味が増してきました。そこから本格的に事業計画をまとめ、県にプレゼンテーションを行って無事に採択していただき、移住と創業のチャンスを得ることが出来ました。

タイムリミットがある中、急ピッチで移住と開業を実現

――採択後は、具体的にどのように移住や事業化を進めたのでしょうか

朋紀さん:創業・移住の支援を受ける条件として、期限内に住民票を移して事業をスタートさせる必要がありました。保護犬活動を行うためのNPO法人と、ドッグランやドッグホテルの運営・チャリティーグッズの販売等で収益化を目指す株式会社をそれぞれ立ち上げ、とにかく急ピッチでドッグランの工事に取り掛かりました。

雅也さん:自分たちの住まいに関しては、大型犬の多頭飼育をしていたため賃貸は厳しいぞと。かといって、自分たちで土地を買って家を建てる時間もなかったので、まずは空き家バンクを探して、たまたま山の中にぽつんとした一軒家を見つけたんです。オンボロだったけれど、直せばなんとか住めそうだったのでそこを買い取り、ドッグランの工事と並行して約一か月間神奈川から長野に通い、DIYで改修しました。

――時間的なリミットがある中での急発進だったのですね。

朋紀さん:はい。今思えば、一気に進めることが出来たのでリミットがあってよかったです。それから、「ソーシャル・ビジネス創業支援金」事業の一環である県からの伴走支援も心強かったです。

採択前の相談支援では、担当の方がいつも「私たちが何をしようとしているのか」を言語化するための質問を的確に投げてくれたので、思いだけで先走ることなく客観的な目を持ちながら、やるべきことややりたいことを整理していくことができました。採択後も、支援の一環として五年間の伴走支援を受けられるため、つい先日も建設中の施設を見学に来てくださいました。

――実際にドッグランの運用を始めてみて、利用しに来る方の反応や手応えはいかがですか?

朋紀さん:「こういうサービスがなくて本当に困っていた」と言っていただいたり、これまでのびのび外を走ったことがなかったワンちゃんが夢中で走り回ったりしているところを見るとやっぱりうれしいですね。

今はまだ施設の建設や犬のトレーニングに手いっぱいで、プロモーションやマーケティングまで手が回っていないのですが、社会に必要とされているサービスだという手ごたえがあるので、まずは口コミで利用者の輪が広がっていけばいいなと思っています。

――今後の展望や、挑戦したいことについて教えてください。

朋紀さん:まずは、現在建設中のドッグホテルとシェルターを完成させて、事業を軌道に乗せたいですね。日本は震災や台風などの自然災害が多い国です。でも、そういった際に大型犬を預けられる環境はまだまだ整っていない。災害に限らず、急な事故や病気で一時的に犬を預かってもらわないといけなくなるかもしれません。のびのびと遊ばせられる場所に加えて、なにかあった時に安心して預けられる場所を一つ持っておくことは、大事な犬やその後の犬との暮らしを守ることにつながります。

また、長野という土地を生かして、ジビエのお肉をドッグフードに活用し、さらに無添加の餌を食べた犬の糞を肥料にして野菜を育て、またドッグフードの素材にするなど、資源が循環する仕組みも模索していきたい。

やりたいことはまだまだたくさんあります。地域のいろんな企業とタッグを組みながら発信力や影響力をつけていき、最終的には、犬の正しい知識と飼い方、そして「命を捨ててはいけない」ということをしっかり社会に伝えていけるようにしたいです。

――最後に、これから長野で新しいことに挑戦しようとしている方に向けたメッセージをお願いします。

朋紀さん:なんの後ろ盾もない中での長野での創業でしたが、長野県の方々たちが私たちのやりたいことを「面白そう、いいね」と受け入れてくださり、創業支援をしていただけたことがうれしかったです。だからこそ、自分たちの描くイメージをしっかり実現して、応援してくださった長野県の方に「JAZZY DOGに長野に来てもらってよかったな」「あの人たちの活動がきっかけで、長野県の動物福祉が前進した」と思ってもらえるところまで目指していきたいと思っています。

雅也さん:僕はこれまで、本当に自分が好きなことだけをやって生きてきたタイプなので、パートナーである朋ちゃんにも、人生をかけてわくわくできることを見つけてほしいと常日頃思っていました。彼女が自分の内側から湧いてくる「やりたいこと」を見つけて、長野で実現するチャンスを得られたことをとてもうれしく思っています。僕のように「パートナーのやりたいことを実現するために移住を決める」というパターンも幸せなんじゃないか、ということを世のご夫婦に伝えたいです。

株式会社JAZZY DOGのホームページ

特定非営利活動法人JAZZY DOG LIFEのホームページ

【SSSW コラム】 ”想い”を事業にしていく力

飯山エリア

長野エリア

大町エリア

松本エリア

木曽エリア

飯田エリア

伊那エリア

諏訪エリア

上田エリア

佐久エリア

11月21日(木)のランチタイムに「想いを事業にする力」というテーマで、オンラインセミナーを開催しました。

ゲストは、登録者数10万人超のYouTubeチャンネルを運営し、株式会社ステアーズの代表取締役でありクリエイティブ・ディレクターの寺田真弓さん。「想い」をどのようにビジネスとして形にしていくかを寺田さん自身の経験をもとにお聞きしました。

寺田真弓さんは、長野県長野市のご出身で、2021年にUターンし、生まれつき障害のある夫と4歳の息子と暮らしています。2018年からYouTubeチャンネル「寺田家TV」を運営し、登録者数は10万人を超えたこともある寺田さん。また、YouTube運営の他に、障害や福祉を軸にSNSコンサル、動画制作、イベント運営などの事業を展開しており、最近では「みんきゅ〜プロジェクト」を立ち上げ、ユニバーサルツーリズムの普及に取り組んでいます。今回のオンラインセミナーでは、夫のユースケさんとの出会いや、47都道府県をヒッチハイクで回る企画、YouTubeチャンネルの運営、事業の立ち上げなどについて詳しくお話をお聞きすることができました。

特に、チーム作りや人を巻き込む方法について、ご自身の経験を基に具体的ですぐに実践できそうなお話しをして下さったのは、印象的でした。想いが強いほど「自分でやらなきゃ」「自分でやりたい」と思いがちですが、チームのメンバーに任せてみたり、「どうしたらいいかな?」と相談を投げかけることによって、自分ごと化してもらったりなど、実践的な内容をお聞きすることができました。寺田さんがご参加された「信州ベンチャーサミット※」についてもお話があり、そのときの様子を知る参加者からも「想いが伝わってきたピッチだった」とコメントがありました。

また、現在実施されているクラウドファンディングを通じて「みんきゅ〜プロジェクト」の資金調達を行っていることや、五カ国語で書かれた絵本「ほんとうにだいじょうぶ?」の制作秘話も伺いました。絵本もクラウドファンディングのリターンとしてご用意されていますので、ぜひウェブサイトをのぞいてみてください。

最後には、ご自身の経験を通じて、想いを事業にすることの重要性や、人生は一度きりであるからこそ大事にしたいというメッセージをいただきました。

信州スタートアップステーションウーマン(SOU)は、起業・創業にハードルを感じている方や、事業アイディアのブラッシュアップしたい方など起業に関する相談をはじめ、仕事と家庭・子育てとのバランスで今後の働き方に悩んでいる方など、幅広く女性を支援をしています。個別相談をご希望の方は、Facebook/Instagram、またはメール(info.ssswomen@gmail.com)までお問い合わせください。

次回は1月にオンラインでのトークイベントを予定しております。ぜひチェックしてみてください!

※信州ベンチャーサミット:信州スタートアップステーションが開催するベンチャー企業を対象としたピッチイベント。

詳細はこちら

一匹の犬との出会いが人生を変えた。犬とのよりよい暮らしを求めた移住が創業のきっかけに【前編】先輩起業家インタビューvol.11

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「正直、まさか自分が起業するなんて思っていませんでした。すべてのきっかけは、一匹の犬に出会ったことなんです。」

そう語るのは、神奈川県横須賀市から長和町に移住し、ドッグパーク「JAZZY DOG(ジャジードッグ)」をオープンした小林朋紀(こばやし・ともき)さん。朋紀さんは、元猟犬の保護犬を引き取ったことから、ドッグトレーナーの勉強を始め、犬の保護活動に取り組むようになりました。活動を通し、安心して犬を預けられる施設の必要性を感じたことをきっかけに、愛犬との絆が深まる複合施設の立ち上げを目指すようになります。

インタビュー前編では、朋紀さんの挑戦を応援する夫の雅也さんと一緒に、事業の概要、保護犬との出会いから生まれた夢、長野移住を決めた背景について聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社JAZZY DOG 代表・小林朋紀さん

猟犬の保護犬を家族に迎えた事をきっかけに犬ついて学び始める。「命を放棄しない、させない社会づくり」を目指して自宅で保護犬を預かり、新しい家族に繋げる活動をする上で、新しい家族のもとで人も犬もより幸せになるためには、自分自身がより知識を深め成長する必要を感じ「スタディ・ドッグ・スクール認定ドッグトレーナー」「米国CCPDT認定ドッグトレーナー(CPDT-KA)」を取得。犬達が生き生きと走り回ってる姿に魅了され、自分も自然に身を置きたいと考え2023年より長野県小県郡長和町に移住。犬たちの自由と福祉を第一に考え、学び続けながら犬たちとの信頼関係を深めている。

大型犬対応!大自然の中で安心してのびのび遊べるドッグラン

――まずはじめに、株式会社JAZZY DOGの事業について教えてください。

朋紀さん:私たちは、長野県長和町を拠点に、「愛犬との絆が深まる」ことをコンセプトとした愛犬と家族のための複合施設「JAZZY DOG」を運営しています。

第一歩として、2023年に小型犬から大型犬まで受け入れ可能なドッグランをオープンしました。2025年の春には、ペットホテルや保護犬のシェルターもオープンする予定です。ゆくゆくはドッグフードや犬用玩具を扱う売店も設けていきたいと考えています。

――「JAZZY DOG」のドッグランにはどんな特徴がありますか?

雅也さん:「JAZZY DOG」のドッグランでは、約2000㎡の広大なフィールドを完全貸切でご利用いただけます。ドッグランは森の中にあるため、鳴き声を気にすることなくのびのびと犬を遊ばせることができます。また、高さ2メートルの返しをつけた特別製のフェンスで周りを囲っているので、大型犬でも脱走の危険性なく安心してご利用いただけます。

また、予約・受付から全て完全無人でご案内しており、365日24時間、1時間単位からご利用いただけます。人見知りや怖がりな犬でも、思う存分家族だけの時間を楽しんでいただけるドッグランです。

――大型犬に対応しているドッグランというのは少ないのでしょうか。

朋紀さん:まだまだ少ないと思います。私たち自身、20キロほどの大型犬を二頭飼っているのですが、一般的なドッグランや「ワンちゃんOK」と書いたコテージ等の宿泊施設でも、柵が低めのところが多く、完全に野放しするのはどうしても心配になります。また、貸し切りでないタイプのドッグランの場合、小型犬の飼い主さんに怖がられてしまうことも多く、肩身の狭い思いをすることもありました。

――せっかくのおでかけや旅行でも、何かあったらどうしようと気が休まらないですね。

朋紀さん:犬種によっては、鳥や動物を見つけると走って追いかける習性を持っている犬もいます。そうでなくとも、思い切り走り回らせてストレスを発散させてあげることが必要です。飼い主さんとワンちゃんの絆を深めるという意味でも、ドッグランは有効だと考えています。

「JAZZY DOG」ではドッグトレーニングのサービスも行っています。犬と人間が一緒に楽しく暮らす上では、人間が「犬の習性」について理解すること、そして犬が「人間の社会」について理解することが大切です。「JAZZY DOG」では、そのどちらも大切にし、トレーニングを通じて、家族と愛犬それぞれが、お互いを尊重しあえるコミュニケーションづくりをサポートしています。対面のほか、出張・オンラインまずはカウンセリングを行い、お悩みや愛犬の性格に合わせたトレーニングのプランをつくっていきます。

保護犬譲渡会での運命の出会いが人生を変えた

――朋紀さんが「JAZZY DOG」のサービスを立ち上げた経緯を教えてください。

朋紀さん:正直、まさか自分が起業するなんて思っていませんでした。「犬が大好きで、いつか犬に関わる仕事がしたかった」というわけではないんですよ。すべてのきっかけは、今の愛犬に出会ったことなんです。

私たちはもともと神奈川で暮らしていました。10年ほど前にチワワを一匹飼っていたのですが、子供たちが幼い時に亡くなってしまって。それ以来犬は飼っていなかったんです。でも、子供たちが小学3年生と6年生になったときに、また「犬と暮らしたい」と言い出して。正直、当時の私は「やっと子育てが落ち着いてきて自分の時間が持てると思ったのに、犬の世話なんてとてもできない」と思ったんですよ。ちょうどその頃に、知人から保護犬の譲渡会のお誘いをいただいて。

――当時、保護犬についての知識はあったのですか?

朋紀さん:全くなかったです。とにかくいろんなワンちゃんたちがいるだろうから、行くだけ行ってみようと家族で足を運んだんです。そこで、猟犬種のワンちゃんたちと初めて出会って。「こんなにかっこいい子たちが、どうして捨てられてしまうんだろう?」と衝撃を受けました。

雅也さん:子供たちより、朋ちゃんがそこにいた犬に一目ぼれしてしまったんですよ。それでうちで引き取ろうということになって。ですがその子は、「イングリッシュポインター」という犬種で、大型犬な上にもともと猟犬として育てられていたので家庭犬にするのがとても難しい犬でした。そこで彼女が「かわいいだけじゃ無理だ」と早めに気づいて、ドッグトレーニングの勉強を始めたんです。

――実際に自分が保護犬を引き取ったことから、保護犬や犬のトレーニングに興味を持つようになったのですね。

朋紀さん:はじめは迎えた犬と自分たち家族のために勉強をし始めたんですが、30代後半になってから改めて何かを勉強するってとても面白くて。当時、私はパートタイムのお仕事をしていたのですが、あくまで家計のためでやりたい仕事というわけではありませんでしたし、趣味も特になかったんです。気が付いたら、本格的にドッグトレーナーの資格取得を目指すようになりました。

――犬のために始めた勉強が、自分のためにもなっていったと。

朋紀さん:そのうちに、「預かりボランティア」という保護活動があることを知ったんです。「預かりボランティア」というのは、保護犬を一時的に引き取ってお世話やトレーニングをし、新しい飼い主さんにつなげる中継地点の役割です。自分たちで犬を引き取ることにはどうしても限界がありますが、その形であればたくさんのワンちゃんを幸せにできるだろうと思い、個人で活動を始めました。

犬たちにとってよりよい環境を求めて長野へ移住

――最初は個人的に保護犬活動を行っていたのですね。そこから現在の事業の形につながっていったのはどうしてですか?

朋紀さん:トレーニングの勉強をするにつれて、犬の扱いがわかるようになり、もっとたくさんの犬を迎えることができそうだという実感があったんです。特に、噛み癖や吠え癖などの問題があってなかなか保護されない犬たちを積極的に救いたいという思いが強くなってきました。問題がある子や大型犬、猟犬ほど、発散のための運動が必要になるんです。ですが、当時私たちは神奈川の住宅街に住んでいたので、思い切り走らせてあげられる場所もなかったですし、鳴き声も気にしないといけませんでした。

大型犬、元実猟犬は運動量も必要で、犬によってはほかの犬と一緒にお散歩に行けないことも多く、順番に散歩をしていると20km以上歩く事もザラで、1日が散歩で終わってしまう。これでは、住宅街に住んでる意味はあんまりないなと思うようになって。

それならば、自分たちで自然の中の土地を買い、自分たちの専用ドッグランを作って生活したいと考えるようになりました。

インタビュー後編では、長野での創業の道のり、実際にサービスを始めてからの手ごたえと、今後の展望についてお聞きしました。

株式会社JAZZY DOGのホームページ

特定非営利活動法人JAZZY DOG LIFEのホームページ

職業、遊び人。どこにでも行ける旅人が、なぜ長野をベースに選んだのか【後編】先輩起業家インタビューvol.10

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「遊んで暮らそうといざ無職になってみたら、無職って思ったより暇だったんだよね。当時俺は38歳で、周りに同じペースで遊べる同年代もいなかった。じゃあ仕事した方が楽しいかもしれないなと、次は何がしたいかなと考えて、ゲストハウスを作ることに」

そう語るのは、長野市善光寺表参道沿いにあるカフェ、バー、レストランを併設したゲストハウス「WORLDTRECK DINER & GUESTHOUSE – Pise」、異世界サウナ「SAMBO SAUN」を経営する辻和之(つじかずゆき)さん、通称サンボさん。

インタビュー後編では、オープン10年でゲストハウスへ業態を変えた理由や、長野を拠点としている理由、現在の働き方・暮らし方について聞きました。

<お話を聞いた人>

合同会社GIANT KILLING 代表辻和之さん

1976年生まれ、大阪出身。18歳からフリースキーを始め、夏は大阪、冬は長野の雪山に篭る2拠点生活を約10年間行う。2005年に長野市に移住し、タイ料理とアジアン雑貨の店「Asian Night Market」をオープン。2015年にはカフェバーを併設した「WORLDTRECK DINER & GUESTHOUSE – Pise」としてリニューアルオープン。2023年には店内の一部を改装し、異世界サウナ「SAMBO SAUN」をはじめる。

オープンから10年の節目で無職になるも、「仕事をした方が楽しい」と気がついた

――インタビュー前編では、長野でタイ料理とアジアン雑貨のお店「Asian Night Market」を始めるまでのお話を聞きました。現在はゲストハウスを運営されていますが、業態を変えたのはどうしてですか?

「Asian Night Market」は、オープン当時の俺が作りたいと思って作った店だったけど、オープンから時間が経てば立つほど自分の中では「かっこいい店」じゃなくなっていて。お客さんからはよく「内装がすごい」と言ってもらっていたんだけど、自分はそうは思えなくなってきた。それがずっとひっかかっていて。

――自分にとって「かっこいい」かが大事だと。

最初の店をDIYで作った関係で、東京のゲストハウス「Nui.」の内装工事を手伝いに行ったり、いろんな建物を見たりする中で、「Aian Night Marketはもう全然俺の中のベストじゃない」と思っていたんだよね。

ちょうどその頃にスタッフが途切れて、立ち上げ当初と違って資金も十分にあったから、しばらくは遊んで暮らして、お金がなくなったらまた新しいことでもしようかなと思って10年目のタイミングで一度店を閉めました。

――潔い決断ですね。

でも、いざ無職になってみたら無職って思ったよりも暇で。当時俺は38歳で、周りに同じペースで遊べる同年代もいなかった。「じゃあ仕事した方が楽しいかもしれないな」と思って、次に何がしたいか考えて、ゲストハウスを作ることにしました。

実は、もともと長野に来た頃からゲストハウスを作りたい気持ちはあったんだけど、当時長野市にはバックパッカーもほとんどいなかったし、ゲストハウスがメジャーな商売ではなくて。でも10年の間に長野にも観光客が増えたしゲストハウスも出来てきた。

でも、自分みたいなハードな旅人が泊まるような宿はなかったから、今度は長野にいながら旅気分でいられるような場所を作ろうと「WORLDTRECK DINER & GUESTHOUSE – Pise」(以下、Pise)をオープンしました。前やっていた店と同じようなことしようと思わなかったのは、世の中の流れが変わってきたことも大きいね。

野生の勘に従って業態を大きく転換。時代の流れに乗ることが出来た

――世の中の流れというのは?

「Asian Night Market」をオープンした頃は、まだ日本が豊かで、タイは物価が安かったんだよね。だから、タイで安く買ってきたものを日本で高く売ることが出来た。でも、10年の間にタイはめちゃくちゃ発展して、逆に日本は全然発展しなかった。毎年タイに行くたびに、成長や変化を見続けてきて、このまま同じビジネスモデルを続けるには厳しくなるだろうなという予感があった。

実際に、今はもうほとんど物価の差がないし、逆に日本が「物価が安い国」になって、バックパッカーも含めた海外からの観光客が一気に増えたよね。コロナ禍は想定外だったけど、最近はもうかなり海外からのお客さんが戻ってきた。海外からくる人にお金を落としてもらった方が、事業として先に続くんじゃ無いかって。

――お金の流れを転換したと。

そういうこと。仕入れ先も、相手するお客さんの客層も完全に変えました。「Pise」をオープンした頃は、完全に野生の勘で決めたことだったから裏付けはなにもなかったけど、あれから10年が経ってやっぱりそうなったなと思ってる。

――サウナの事業を始めたのはどうしてですか?

コロナの間、「Pise」にはバックパッカーより日本人のお客さんや長野県内のお客さんが増えて。そういう若い子たちによく『サウナ作ってください!』と言われてはいたんだけど、俺は自分が好きじゃないものは作れないから断ってた。

当時の俺にとってのサウナのイメージは「健康のためにみんな黙って熱さに耐える場所」で、何がいいのかわからなかった。でも、2022年の秋にアウトドアフェスの手伝いに行ったらサウナブースがあったから、試しに入ってみたんですよ、そうしたら、みんな飲みながら楽しく話をしていて、いい汗が出てきたら外に出て、夜風を浴びながら外気浴。これがすごく良くて。

サウナに入っただけで、一緒にいた人たちとすごく仲良くなれたんだよね。これは、コミュニケーションツールとしてすごくいいなってイメージが変わった。だから自分でも作ることにした。実際にフィンランドとエストニアも旅して、本場の文化を取り入れながら形にしたよ。

どこにでも行ける旅人が、なぜ長野をベースに選び続けるのか

――そういった背景があったのですね。それだけ旅好きで、フットワークも軽いサンボさんが、長野に拠点を持ち続けているのはどうしてですか?

正直、そもそも長野に移住したつもりはないんだよね。あくまで遊ぶためのベースをここにした、という話。俺は、住むところは世界中含めてどこでもいいんだけど、だいたいすぐに飽きちゃうんだよね。

コロナの間は、タイに一ヶ月滞在してゴルフ三昧な暮らし方をしてみたこともあるんだけど、いい生活ではあったけどルーティンになってくるとつまらなかった。とにかくベースはどこでもよくて、今は自分が好きだと思える自分の店が長野にあって、長野がいい感じだからここがベースになってる。

――「いい感じ」というのは?

俺は恐らく日本一ペースが早い大阪で生まれ育ったから、それに比べると長野はのんびりしてるんだよね。仮に大阪で、当時の遊びながら働く生活スタイルのまま「Asian Night Market」を始めていたらすぐに潰されちゃったと思う。でも長野なら、遊びながら稼ぐスタイルでも、周りの人の倍動けば余裕で生き残ることができた。つまり、そういう意味で楽ができる。

――その「楽さ」は、長野にきた20年前と今でも変わっていませんか?

商売のやり方を確立しているから、慣れという意味の楽さかもあるかもしれないね。今は、ペースを落として、24時間を24時間として動いても十分暮らしていけるから楽だね。もう、20代の頃みたいに人の二倍のスピードで動く歳ではなくなってきてる。記憶がなくなるくらい働き倒すみたいなことを、48歳になった今またできるとは思っていない。体力が落ちているのか落ちていないのかわからないけど、考え方も変わってきたし。

たとえば、コロナでお客さんが減ったタイミングで、宿泊のチェックインのシステムを完全に無人でも対応できるようにアップデートしたから楽になった。カフェバーも、メニューの量も減らして、自分一人でも回せるようになった。昔はとにかく稼がないとと思っていたけど、今は繁忙期と閑散期の波も分かってきたから、赤字もないし焦らずにやっていければと思えるようになったね。

――最後に、今後長野で新しいことや好きなことを始めてみようとしている人へのメッセージをお願いします。

会社にいればお金を貰える方が楽な人はサラリーマンをやればいいと思うし、自分のチョイスで好きな方向に舵取って進みたいなら独立したらいい。どっちが偉いとかじゃなくて、どっちが好きか。ガーっと稼いでガーっと休む働き方は、サラリーマンだとなかなかできないよね。全部自分でチョイスして、お金も時間の使い方も自分で即断即決できるのは強みだよ。

俺が20代の頃は、リモートワーク的にどこでも働ける感じじゃなかったけど、どこでも働ける人なら長野はかなりいいんじゃないかな。朝起きて雪山に滑りに行って、夕方から仕事ができる。そういう風に働いていてもやっていけるよ。

WORLDTRECK DINER & GUESTHOUSE – Piseのホームページ

SAMBO SAUNのホームページ

20代のクリエイター仲間と、地方の若者のロールモデルに。人生を楽しむ働き方を長野で実現【後編】先輩起業家インタビューvol.9

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「オンクリは、大きな目標として『若者のための社会を作る』ことを掲げています。でも、今の会社の規模では社会を変えるようなことはまだまだ何もできないので、まずは自分たちの会社の雇用を増やして、幸福度の総量を上げることをすごく意識しています。」

そう語るのは、株式会社オンクリ代表の土屋喬椰さん(つちやたかや)さん。「自由な働き方」を追求するオンクリでは、全員がフルリモート勤務で仕事に取り組みながら、時には自然に囲まれた長野のオフィスに集まり、焚き火を囲んだり、サウナで語らったり、星空を眺めたりと、オフの時間を楽しみながらのびのびと働いています。

インタビュー後編では、高校時代に抱えていた絶望感や、長野での暮らし、今後の展望やチャレンジしたいことについて聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社オンクリ 代表 土屋喬椰さん

長野県東御市に生まれ、プログラミングが学べる専門学校に進学。社会人を1年半経験し個人事業主として独立、2021年にオンクリを設立。趣味はサウナとDIY。

地方での働き方の夢が描けず絶望していた高校時代

――インタビュー前編では起業に至るまでのお話をお聞きしました。「起業したい」というモチベーションはなかったとお話がありましたが、当時は「創業者」に対してどんなイメージを抱いていましたか?

少し話が変わるのですが、高校生の時の僕は将来を考えてすごく絶望していたんです。

――絶望ですか。

はい。具体的にやりたいことや夢がなくて。進路に悩む中で、ただ漠然と「お金持ちになりたい」みたいな感覚がありました。そこで、「一番お金持ちに近い進路って何だろう?」と考えて最初に浮かんだのが、祖父がやっていた農業だったんです。

祖父は農業地帯で大きな畑を持っていたので、「儲かりそうだな」という気がしたのですが、祖父や家族に相談したら「大変な仕事だし、ましてや大学や専門学校に行かずに農業をやるのか」と反対されてしまって。

就職も検討したのですが、高卒で入れる職場がそもそも少なく、あったとしても手取りで13〜14万円ぐらいの仕事しか見つからなかったんです。それは「ちょっと夢がないな」と思って。当時、ホリエモンさんとかひろゆきさんのようないわゆる「IT長者」がよくテレビに出ていたので「ITって儲かるんだ」と思い、エンジニアの道を選びました。

――当時はとにかく「儲かること」がしたいと考えていたと。それはどうしてですか?

自分が絶望していたのは、将来の理想像が身近にいなかったからだと思うんです。でも、もし身近に年収1000万円を稼いでいる先輩がいたら、その人に「どうしたらいいんですか?」って聞けるじゃないですか。僕みたいに、地元の就職先を探して「夢がないなぁ」と思わなくて済む。

――地元の若者が憧れる存在になりたかったのですね。

はい。「お金持ち」と聞くと「とにかく稼いでいて、いい時計をつけていい車に乗っている」みたいなイメージがあると思うんですけど、自分より上の世代のそういう人を見ても、「自分もこうなれるかも」というイメージにはなかなか繋がらないですよね。でも、20代で身近にそういう人がいたら将来のイメージが湧きやすいだろうと思い、最初はお金にこだわっていました。

自由な働き方を実現した上で雇用を増やしていきたい

――「最初は」ということは、独立当初と現在では目指す姿が変わってきているということですか?

はい。最近の若い子たちの話を聞いていると「たくさんお金を稼ぐ」ということ以上に「パソコンがあれば家でもどこでも働ける」とか「休みも自由に取れる」みたいなことに魅力を感じている印象があるんです。なので、今はそこから逆算して、会社としては「大きな利益を生み出す」ことより、「自由な働き方を実現した上で雇用を増やす」ことを中期的な目標にしています。

――なるほど。現在は、自由な働き方を叶える方向に変わってきたのですね。

オンクリは、大きな目標としては「若者のための社会を作る」ことを掲げています。でも、今の会社の規模では社会を変えるようなことはまだまだ何もできないので、まずは自分たちの会社の雇用を増やして、幸福度の総量を上げることを今はすごく意識しています。実際にオンクリで働いてる人にとって、人生の中でオンクリという会社や仕事がどういう役割を果たしてるかが大事だなと。

――そうした目標を叶えていく上で、長野で創業したことは良い選択だったと思いますか?

僕は長野県の東御市出身なんですが、正直「長野が好き」とか「東御が好き」みたいな感覚は正直あんまりなくて。でも、「自然が好き」とか「プライベートも楽しみたい」みたいな人にとって、長野県はすごくいい場所だと思います。

僕らのオフィスがある佐久市の祖父の土地はすごくいい場所なんです。山の方にあって、四方を畑に囲まれていて、夜はきれいな星空が見えます。外に出る営業のない日は、佐久のオフィスで仕事をしながら、友達や仲間とみんなで集まって焚き火をしたりとか、畑仕事をしたり、庭に作ったサウナで汗をかいたりしていて。昨日も薪ストーブを使って、ダッチオーブンで無水カレーを作りました。

――とても素敵な暮らしを実現されていますね。

僕らと同じ暮らしを都市部でやろうとするのは難しいと思うので、そういう意味では長野で開業して良かったと思います。

今後は、オンクリの事業とは別軸で、「若者の居場所作り」にも取り組んでいけたらと考えています。

――詳しく教えてください。

中高生の中には、不登校の子や、「学校が合わないな」と感じている子たちがいると思うんです。そういう子たちにとって「こうなれるかも」みたいなモデルが必要だと思っていて。

そこで、僕らの「暮らし」の部分であったりとか、休める場所みたいなものを彼らに提供するために、オフィスの付近に、誰もが立ち寄れる飲食店や、宿泊もできて焚き火もできる小屋を作ろうと計画しています。

――地方でフルリモートの仕事をしながらのびのび働く大人と、地元の若者との接点を作ろうとしているのですね

おっしゃる通りです。「こんな生き方・働き方もある」というモデルかつ、モヤモヤを抱えている若者たちの受け皿になれたらいいなと思っています。

目指すは一億円規模。長野の暮らしを満喫しながら、しっかり働きしっかり遊ぶ

――これからの目標や、今後チャレンジしたいことを教えて下さい。

現在は「3期以内に売上を1億まで伸ばす」ことを目標にしています。なぜかというと、僕たちは自由な働き方を追求した上で雇用を増やしたいと考えているからです。1億円規模の仕事を受ける器があれば、地方を拠点にしている駆け出しのフリーランスの人など、いろんな人に仕事を頼めると思うんです。そういう意味で、まずは利益をしっかり作ることが今の目標です。

さらに長期的なスパンで言うと、そうして現在の事業で出た利益を次の事業に回したいと考えています。地方では、「利益が出ていてすごく魅力的な事業なのに、後継者がいないから続かない」みたいな話がよくあると思うんです。今のオンクリは、若者を集められる箱になってきているので、そういった後継者不足に悩んでいる事業を僕たちで買い取って、地方の20〜30代の若い人たちを雇い、引き継いだ事業を運営して活性化させていく、という動きに繋がるような役割を果たせるのではないかと。

――理想的な働き方をオンクリで叶え、さらに地方企業の課題を解決して新しい受け皿も増やしていく。

そうですね。最初に掲げた「すべて一貫してできる制作会社を作る」というのも大事な目標ですが、地方の制作会社の事例をみていると、売上1億円くらいが上限だなと。なので、1億円を達成した時点で、次の挑戦をしてみたいと考えています。

――最後に、長野で創業しようと悩んでいる人、もしくは法人化をするか悩んでいた当時の自分に一言メッセージをお願いします。

僕は、死ぬほど働きたい人が長野にいる意味はあんまりないと思っています。どうせめちゃくちゃ働くなら、もっと稼げるところで働いた方がいいと思うので。でも長野なら、自然に囲まれて仕事ができて、土日もしっかり休んで、友達と遊ぶ暮らしが実現できる。「自然が好き」とか「人生を楽しみたい」みたいな、プライベートも楽しみたい人であれば、起業をする上で長野県でというのはすごくいいところだと思います。

もし起業する前の自分に言うとしたら、 「めっちゃ頑張って仕事するのもいいんだけど、ちゃんと長野にある魅力を目を向ければプライベートも楽しめるよ」みたいなことかなと思います。せっかく長野を選ぶのであれば、「頑張って休まずに自己研鑽する!」みたいな感じよりかは、ちゃんと休んで暮らしを満喫した方がいいんじゃないかな?と。

これからも僕らなりに、「地方で仕事をしながら楽しく暮らしている」人のロールモデルになることを目指していきたいと思います。

株式会社オンクリのHP https://onkuri-web.com/

SSSコラム⑨チームビルディング

担当:SSSコーディネーター久保

こんにちは、SSSコーディネーターの久保です。

今回はスタートアップ企業が抱える「人」の悩みについて、お話したいと思います。

(※本コラムの内容は執筆者個人の見解であり、長野県やSSSの公式見解ではありません。)

人手不足が叫ばれる時代であり、どの企業にとっても人材獲得や採用は経営上の大きな課題となっています。特に、社員数が比較的少ないスタートアップにとっては、一人の採用によって大きく会社の雰囲気が変わる可能性があり、場合によっては大きな成長を遂げることもあれば、経営リスクに直面することもあり得ます。

後者の可能性をゼロにはできないですが、大事なポイントを抑えておくことで、そのリスクを低くすることができます。重要なポイントとして、前回は入口となる人材採用についてお話したので、今回は、個々人がパフォーマンスを最大限発揮できるチームビルディングについて書いていきます。

チームビルディング

カルチャーがフィットする人材が採用できても、その人材がしっかりと自社やチームになじんでいくことが経営上も重要になります。その際、仕事をしながら慣れる、というスタイルもありつつ、やはり既存メンバーや代表者がいかに同人材をチームとして受け入れていくか、その環境を作れるかが重要になります。チームビルディングも様々な方法をインターネットで探すことができますが、スタートアップ企業にとって重要なポイントをここでも2つ紹介します。

- 社員がリアルで集う機会の設定

フルリモートが普及し、同僚とリアルで顔を合わせたことが無いと聞いても違和感がない現代ですが、スタートアップにとってはリアルで顔を合わせる機会を設けることが重要です。大企業においても、様々な業界で職場回帰が一つのトレンドになっていますが、その目的の一つはリアルで顔を合わせて関係性を構築することにあります。スタートアップにおいても、限られたメンバーがお互いの理解を深めることで、グッドプラクティスやクライアント情報の共有、事業の相談が円滑に行われます。

また、スタートアップ企業では仕事の進め方やクライアントとの関係構築などが、マニュアルやルールブックで規定されているケースは少なく、入社した直後のメンバーは進め方の判断に悩むことが想定されます。そういった場合も、リアルで顔を合わせており気軽に相談できる同僚がいると、悩んでいる時間が少なく済み、生産性の高い仕事に取り組みやすくなり、結果としてやりがいや働きがいの向上に寄与します。

全社での定例会議をリアル開催する、定期的に合宿を行う、など集まる理由は様々に設定できるかと思いますので、ぜひ社員がリアルで集う機会を自社にあった方法で検討してみてください。

- 全社的な情報共有と意見交換

スタートアップでは新規事業の決定やビジネスパートナーの獲得といった重要な経営事項がスピーディーに行われる傾向にあります。そのような会社の取組状況や判断を、代表を含む経営層から社内全体に情報をリアルタイムで共有・相談することが、チームビルディングの観点からも重要です。個々や固定されたチームで動くことが多かったり、代表個人が考え動くケースが多い場合、メンバーが企業に所属している意識(エンゲージメント)が薄れてきてしまったり、自身の活動が会社にとって重要ではないと不安になり、モチベーションの低下や離職に繋がってしまうことがあります。それを防ぐため、会社が進めている事業の成功・失敗を共有したり、意見を求めたり、社員の声(不満を含めて)を聞く場を設けることで、社員が会社の経営自体も自分ゴトとして積極的に考えることができます。結果として、社員間や社員と経営層との関係性をより強固にすることができます。

情報共有の方法は、①のとおり全社的に集まる機会を利用することも想定されますが、リアルタイムや高頻度の情報共有においては、チャットツール等での共有も便利です。現在は、様々なチャットツールがあるため、それらをうまく使いこなし、固定されたメンバー同士の会話だけでなく、会社全体のチャンネルやスレッドが機能することを意識して運用すると社員のモチベーションを高く保つことができます。

このように、メンバー間での相談のしやすい環境や代表や経営層とのコミュニケーションも取りやすい環境は、心理的安全性を高めることにも寄与します。心理的安全性とは、組織内でメンバーが誰に対しても自分の意見や気持ちを安心して発言できる状態を指しますが、スタートアップにおいても、上記の通りメンバーが心理的安全性を確保できているか、を考えていくことが重要になります。

今回は、スタートアップがチームビルディングに取り組むうえで、押さえておくべきポイントを絞ってお話しました。もちろん、各企業の事業内容やメンバーの個性によって、チームビルディングのスタイルも様々な方法があり得るかと思います。それでも、比較的メンバー数が少ない状態で大きな成長を目指すスタートアップにとって重要なポイントは変わらないため、今後会社規模を拡大する際や新たなメンバーを獲得する際には、ぜひ参考にしていただければ幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

20代のクリエイター仲間と、地方の若者のロールモデルに。人生を楽しむ働き方を長野で実現【前編】先輩起業家インタビューvol.9

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「法人化することは、早い段階から検討していました。個人事業主として一人で独立した頃は、まだ受注できる仕事の量やできることも限られていましたが、いずれはデザイナーやエンジニア、マーケターといったクリエイターの仲間たちを集めて会社にできたらと」

そう語るのは、株式会社オンクリ代表の土屋喬椰さん(つちやたかや)さん。2022年に長野県佐久市で設立された株式会社オンクリは、ブランド設計からマーケティング施策の設計・実行、クリエイティブ制作・運用までを一貫して行う会社です。代表の土屋さんを含め、社員は全員20代のクリエイター。フルリモートで自由な働き方を追求しています。

インタビュー前編では、就職後1年半で独立を選んだ経緯や、さらにそこから数年で法人化に踏み切るまでのストーリーについて聞きました。

<お話を聞いた人>

株式会社オンクリ 代表 土屋喬椰さん

長野県東御市に生まれ、プログラミングが学べる専門学校に進学。社会人を1年半経験し個人事業主として独立、2021年にオンクリを設立。趣味はサウナとDIY。

20代のクリエーターによる、地道な泥臭いマーケティングを楽しむ制作会社

――まずはじめに、株式会社オンクリの事業内容について教えてください。

株式会社オンクリは、もともとは僕個人の事業として立ち上げ、2022年に法人化をしました。WEB制作・マーケティング支援の事業と、システム開発という主に2つの軸で事業を展開しています。

WEB制作・マーケティング支援の事業は、企業のWebサイトやECサイトの制作、CRMシステム(Cusomer Relationship Management、顧客関係管理システム)の導入支援や、写真や動画といったコンテンツ制作が中心です。後者のシステム開発では、企業の社内で使う業務効率化システムを、完全にスクラッチから開発することができます。

オフィスは佐久市に構えており、僕を含めた20代のクリエイター4名で運営しています。基本的にはフルリモートでの勤務ですが、月に数度オフィスに集まり、自然の中で焚き火やサウナをしながら顔を合わせてコミュニケーションを取る機会を作っています。

――会社のホームページを見ると土や畑仕事といったモチーフが多く、いわゆる制作会社とは少し異なる印象を受けたのですが、これにはどんな理由がありますか?

オンクリは「地道な、泥臭いマーケティングを楽しむ制作会社」を掲げています。

弊社のマーケティングは、いわゆる「SNSでバズる」みたいなことを推している訳ではなくて。それよりも、たとえば顧客情報を一からデータ化したり、WEBサイトをしっかり作り込んで、コンテンツを継続的に更新するといったような、地方の企業にとって必要な「泥臭いこと」を、地道に一緒にやっていきます。

――個人事業主として事業を立ち上げてから、約1年後に法人化を果たしたのはどんな経緯が?

個人事業主として事業を始めてから、よく「マーケティングだけが得意な会社だと制作物が外注だから思い通りにならない部分がある」という話や、逆に「制作会社に頼んで綺麗なサイトが完成したのに全然売り上げが立たないぞ」みたいな悩みを聞いていたので、それらを一貫してできる会社があったらいいんじゃないかと考えるようになりました。

僕ひとりの個人事業として独立した頃は、まだ受注できる仕事のキャパも含めできることが限られていました。ですが当時から、デザイナーやエンジニア、マーケターといったクリエイターたちを集めて会社にできたらすごく良い会社になるだろうなというところまで考えていたので、法人化することは割と早い段階から検討していましたね。

持病を抱えながら会社員として働くことへのもどかしさ

――土屋さんのご自身のキャリアの変遷について詳しく教えてください。

高校卒業後、ITエンジニアの勉強をする専門学校に2年間通いました。専門学校卒業後は、地元のシステム開発やWeb制作をしている会社に就職し1年半ほど勤務し、2021年1月に個人事業主として独立した形です。

――当時から地元・長野で働きたい気持ちがあったのですか?

いえ、特にそういったわけでもなくて。「どこで働くか」というより「何をするか」に重きを置いて就職先を探していました。

当時僕は、「農業」と「IT」という2つの軸を掛け合わせたことがしたかったんです。僕の祖父が農家だった影響で、農業をやりたい気持ちが昔から心の中にありました。ですが、祖父や家族から反対されたので、ひとまずエンジニアの勉強をしたんです。それでもやっぱり農業と関わることがしたくて、両方組み合わせてやっている会社を探してみたら、たまたま長野で見つけたので、そこに就職しました。

――その後1年半で独立されたのは、ご自身でやりたいことが見えてきたといったところでしょうか?

僕には「潰瘍性大腸炎」という持病があり、症状が悪化すると常に腹痛がしてトイレが近いといった状態になってしまうので、出社するのが難しくなってしまいました。それでも会社の理解を得てフルリモートで働いていたのですが、最終的には退職することを選びました。

――そこから個人で独立して仕事を探すのは大変ではなかったですか?

大変でしたね。会社員時代は主にエンジニアやマーケティングの仕事をしていて営業は未経験だったので、最初はどう仕事を取ったらいいのか全くわからなかったんです。独立して3ヶ月は売り上げも立たずただお金が減るばかりなので、とりあえずメールをたくさん送って、アポが取れた企業にひたすら行く、ということを繰り返していました。

そうしたら、独立後4ヶ月目になって初めて前職の月収をポンと超えたんです。その頃から、「これはいけるんじゃないか」と思えるようになりました。半年ぐらい経つ頃には、売り上げが立つようになってきたので、そのまま続けてこられた感じです。

――独立初期の頃から、「地方にトータルで全部できる制作会社があればいいのでは」と考えていたとお話がありましたが、本格的に法人化を進めることになった経緯を教えてください。

個人事業を立ち上げてから半年ほどで、既に自分だけでは回らないような状況だったので、初めは業務委託として同年代の仲間に仕事をお願いしていました。

一人でやるなら個人事業の方が全然良いと思うのですが、自分は最初から「マーケティングや制作を一貫してできる会社を地方に作りたい」という思いがあったので、案件が増えてきて、周りに仕事を任せられる優秀なデザイナーやエンジニアの仲間がいたことから、「仲間たちを雇用して会社にしてしまった方がいいな」と感じるようになり、会社として枠組みを作るために法人化に踏み切りました。

「人を雇用する」というリスクの壁を、高校時代の同級生に触発されて乗り越えた

――「経営者になりたい」とか「創業したい」というよりは、会社の枠組みがあった方がいいな、という思いだったんですね。

そうですね。経営者になろうとは思っていなかったです。

――起業されるタイミングや法人化されてから、県の創業支援に関するサポートは何か受けましたか?

長野県の創業支援の枠で融資を受けています。それから「長野県よろず支援相談室」という県の経営相談みたいな窓口の相談支援を受けました。相談員の方が、たまたま専門学校のときにお世話になった先生だったということもあり、創業初期に相談しに行きました。

創業後の今でもお世話になっていて、例えば顧客の方から補助金についての相談を受けたときなど、県で受けられる補助金や制度について教えていただいています。

――創業当時、身の回りに創業をしている同年代の仲間はいましたか?

以前SHINKIで紹介されていた株式会社Contactの依田は高校時代の同級生です。彼が東京の大学に進学して以降は連絡を取っていなかったのですが、僕が前職でやっていたことや、個人事業主として頑張っていこうとしていたのを、彼の方は知ってくれていたみたいで。

それまでは連絡があってもあまり返さずにいたのですが、ある日急に「俺もちゃんとビジネスを覚えて、これから頑張るんだ」と電話が来たんです。僕もちょうど同じようなことを考えていた時期だったので、そこからよく連絡を取り合うようになって、結果的に同じ時期に起業をしました。

――同級生の仲間に触発された部分もあったのですね。

人を雇用するってリスクもあることじゃないですか。僕はそれで二の足を踏んでいたのですが、依田はまだ事業を始めたばかりの段階でいきなり法人化をしていて。

もともとは、先に僕が個人事業主として独立していたので、依田から「どうやってお金を回してるのか」とか「どうやって仕事を取ってるのか」といった相談を受けていたんです。でも、法人化したのは彼の方が早かった。それを見てちょっとした対抗意識というか、「自分も何かやってやろう」という気持ちが芽生え、法人化を決断しました。

――リスクを感じていた部分もあったのですね。いざ法人化してからは、順調に事業が回っていますか?

なかなか、「ずっと順調です」とはいかなくて。どうしても、あまり仕事がない時期というのは今でもあるのですが、創業者が集まるイベントや、地方の起業展などには積極的に顔を出して、新規の営業活動を何とか少しずつ頑張っています。

インタビュー後編では、「将来に絶望していた」という高校時代のことや長野で起業することのメリット、今後の展望についてお聞きしました。

株式会社オンクリのHP https://onkuri-web.com/