第12回 起業セミナー【個別相談会あり】

県内全エリア

今回で12回目になりました!松本信用金庫主催、起業セミナーのご案内です!

創業を考えているけど、

・どんな流れで進めればいいのかわからない・・・

・事業がうまくいくか不安・・・

・創業に必要なお金をどうやって用意しよう・・・

など、創業に関する様々なお悩みを解決致します!!

信用金庫、商工会議所、創業支援ファンド、先輩起業家など、

今年度も様々な機関から講師を招き、創業について多方面からの情報を提供致します。

講義後は各講師へ個別に相談して頂ける「個別相談会」の時間も設けておりますので、

ご自身が抱えていらっしゃるお悩みや課題をピンポイントで解決致します。

お申込みは下記申込みフォームまたは、電話、FAX、メールでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

【SSWコラム】女性起業家たちの創業後の次のステージへ向けて〜フリーランス女子のコミュニティ Solo Pro+++(ソロプロ)〜

県内全エリア

創業して事業の流れは作れたものの、激動の時代において世の中の流れは常に変化し、求められるものもアップデートされていきます。一人で事業をやっていく覚悟はちゃんとここにあるけれど、「このままで大丈夫か」との不安は常につきまといます。もっと良いサービスにしたい、もっと自分自身をスキルアップさせたいという成長意欲はあるものの、誰に相談すればよいのかわかりません。相談まではいかなくても、最近考えていることを気軽に話せる場がほしいと感じることもあるでしょう。

事業のことや自分自身のことを、一人で考え行動するには限界があります。だからこそ、気軽に話し合いながら、それぞれの経験を共有し、成功事例や失敗事例から学び合える場が求められています。 こうした想いから、女性起業家5人が「Solo Pro+++」(ソロプロ)という、新しい学び合い・支え合い・応援し合えるコミュニティを立ち上げました。

ただ話してスッキリすることもあれば、お互いのビジネスについて真剣にアイデアを出し合うこともあります。目の前の目標に向けて短期的なスケジュールは立てやすいですが、長期的な目標を定め、そこから細かくブレイクダウンして行動に落とし込むのは一人ではなかなか難しいものです。だからこそ、3年後、5年後、10年後のビジョンを描き、それにつながる目標やタスク、スケジュール、戦略、ライフワークそのものを、経験者同士の対話を通じて見つめ、考え、築いていくことができます。

営業的な売り込みを目的としない異業種間の交流だからこそ、新たな知恵が生まれ、思いがけないコラボレーションの可能性も広がっていきます。こうしたつながりが、未来に向けた新たなステージへ進む力となるのです。

詳細情報

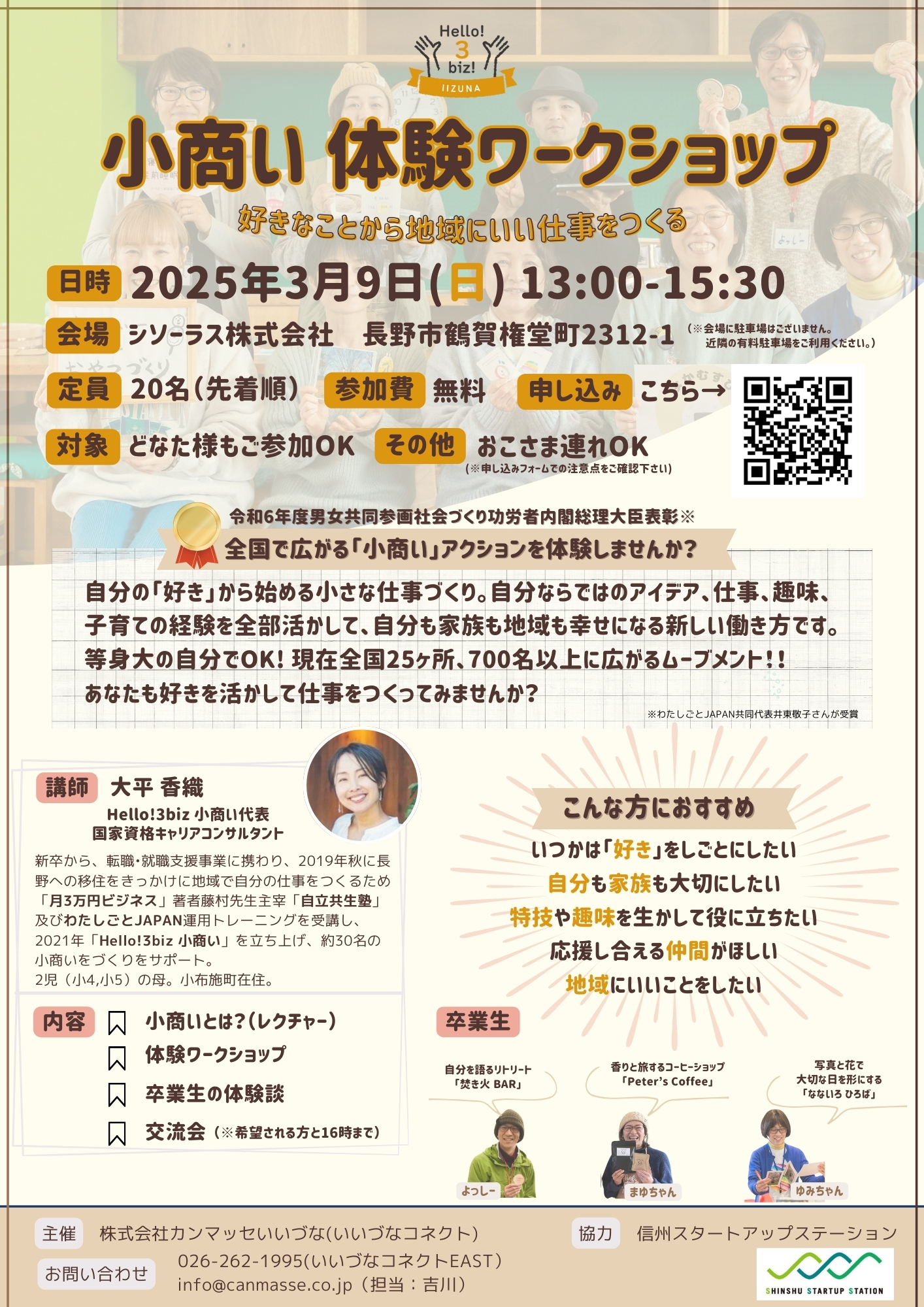

Hello!3biz 小商い 体験ワークショップ~好きなことから地域にいい仕事をつくる~

県内全エリア

■全国で広がる「小商い」アクションを体験しませんか?

小商いは、自分の「好き」から始める小さな仕事づくり。自分ならではのアイデア、仕事、趣味、子育ての経験を全部活かして、自分も家族も地域も幸せになる新しい働き方です。

等身大の自分でOK! 現在全国25ヶ所、700名以上に広がるムーブメント!!

あなたも好きを活かして仕事をつくってみませんか?

■イベント概要

<日 時> 2025年3月9日(日) 13:00-15:30

<会 場> シソーラス株式会社 長野市鶴賀権堂町2312-1

※会場に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

<定 員> 20名(先着順)

<参加費> 無料

<対 象> どなた様も参加OK、お子様連れもOKです(申し込みフォームでの注意点をご確認ください)

<申込み> https://forms.gle/NRaz2BAvDo1HKVuX9

■講師紹介

大平香織

Hello! 3biz 小商い代表、国家資格キャリアコンサルタント

新卒から、転職•就職支援事業に携わり、2019年秋に長野への移住をきっかけに地域で自分の仕事をつくるため「月3万円ビジネス」著者藤村先生主宰「自立共生塾」及びわたしごとJAPAN運用トレーニングを受講する。

2021年「Hello!3biz 小商い」を立ち上げ、約30名の小商いをづくりをサポート。

2児(小4,小5)の母。小布施町在住。

■ワークショップ内容

小商いとは?(レクチャー)

体験ワークショップ

卒業生の体験談

交流会(※希望される方と16時まで)

■こんな方におすすめ

いつかは「好き」をしごとにしたい

自分も家族も大切にしたい

特技や趣味を生かして役に立ちたい

応援しあえる仲間が欲しい

地域にいいことをしたい

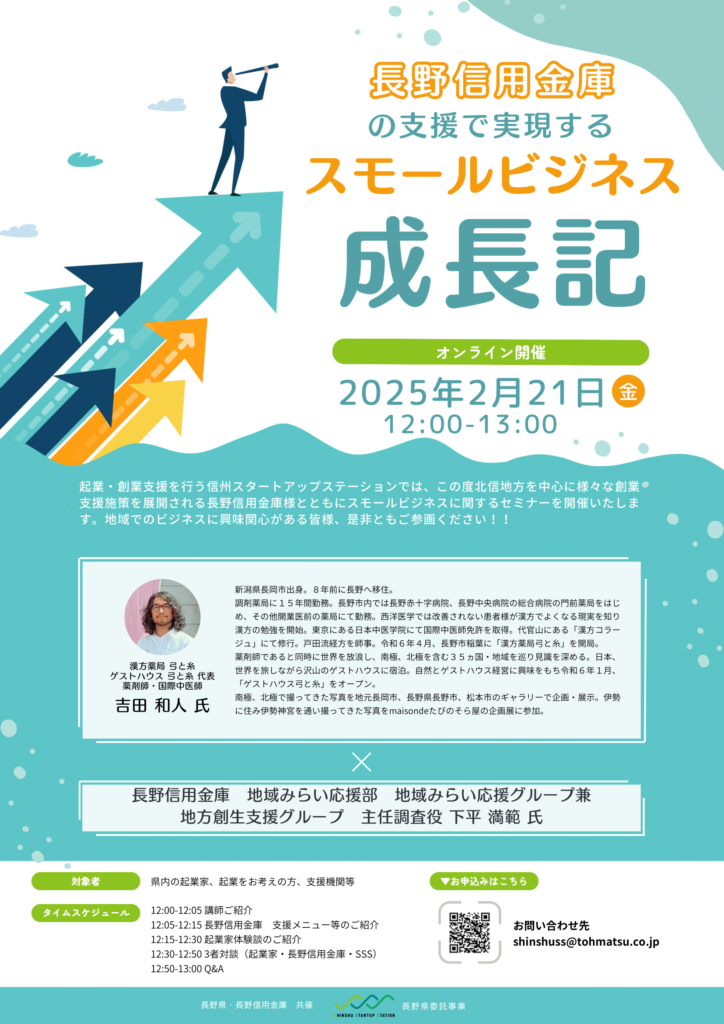

長野信用金庫の支援で実現する「スモールビジネス成長記」

県内全エリア

起業・創業支援を行う信州スタートアップステーションでは、この度北信地方を中心に様々な創業支援施策を展開される長野信用金庫様とともにスモールビジネスに関するセミナーを開催いたします。地域でのビジネスに興味関心がある皆様、是非ともご参加ください!!

【タイムスケジュール】

12:00-12:05 講師ご紹介

12:05-12:15 長野信用金庫 支援メニュー等のご紹介

12:15-12:30 起業家体験談のご紹介

12:30-12:50 3者対談(起業家・長野信用金庫・SSS)

12:50-13:00 Q&A

【お申込み】

https://zoom.us/webinar/register/WN_4oA-sz8QT6anFLNTiqN3Hg

【対象者】

県内の起業家、起業をお考えの方、支援機関の方等

【登壇者】

●漢方薬局 弓と糸

ゲストハウス 弓と糸 代表 薬剤師・国際中医師

吉田 和人氏

●長野信用金庫 地域みらい応援部 地域みらい応援グループ兼

地方創生支援グループ 主任調査役 下平 満範氏

●ファシリテーター:SSS 森山

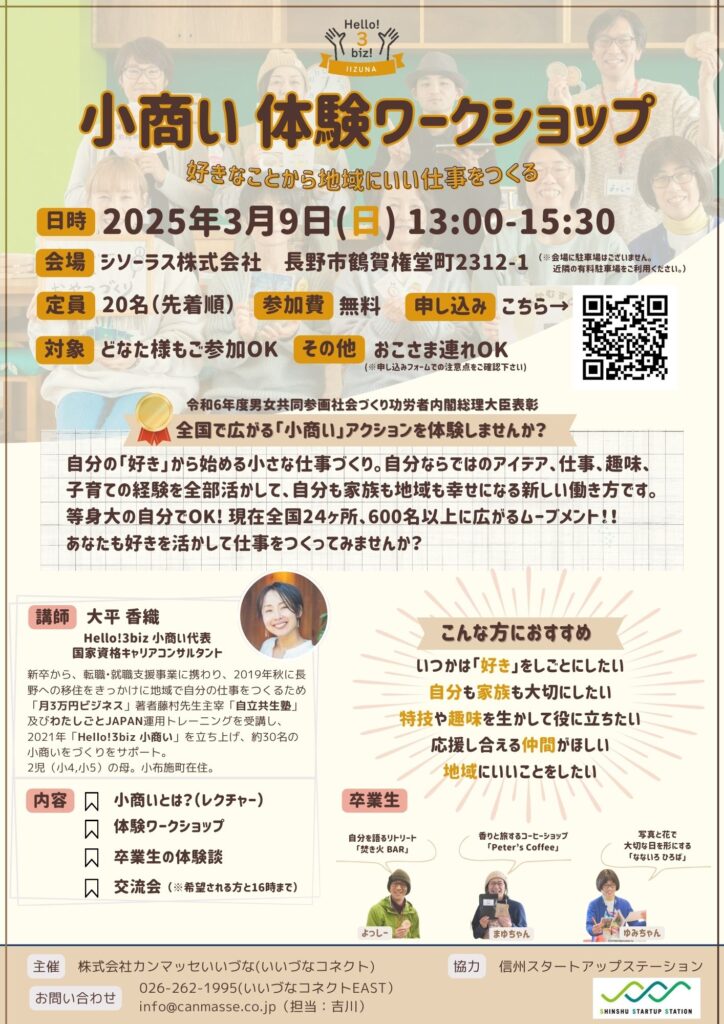

Hello!3biz 小商い 体験ワークショップ~好きなことから地域にいい仕事をつくる~

県内全エリア

■全国で広がる「小商い」アクションを体験しませんか?

小商いは、自分の「好き」から始める小さな仕事づくり。自分ならではのアイデア、仕事、趣味、子育ての経験を全部活かして、自分も家族も地域も幸せになる新しい働き方です。

等身大の自分でOK! 現在全国24ヶ所、600名以上に広がるムーブメント!!

あなたも好きを活かして仕事をつくってみませんか?

■イベント概要

<日 時> 2025年3月9日(日) 13:00-15:30

<会 場> シソーラス株式会社 長野市鶴賀権堂町2312-1※会場に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

<定 員> 20名(先着順)

<参加費> 無料

<対 象> どなた様も参加OK、お子様連れもOKです(申し込みフォームでの注意点をご確認ください)

<申込み> https://forms.gle/NRaz2BAvDo1HKVuX9

■講師紹介

大平香織

Hello! 3biz 小商い代表、国家資格キャリアコンサルタント

新卒から、転職•就職支援事業に携わり、2019年秋に長野への移住をきっかけに地域で自分の仕事をつくるため

「月3万円ビジネス」著者藤村先生主宰「自立共生塾」

及びわたしごとJAPAN運用トレーニングを受講し、

2021年「Hello!3biz 小商い」を立ち上げ、約30名の小商いをづくりをサポート。

2児(小4,小5)の母。小布施町在住。

■ワークショップ内容

小商いとは?(レクチャー)

体験ワークショップ

卒業生の体験談

交流会(※希望される方と16時まで)

■こんな方におすすめ

いつかは「好き」をしごとにしたい

自分も家族も大切にしたい

特技や趣味を生かして役に立ちたい

応援しあえる仲間が欲しい

地域にいいことをしたい

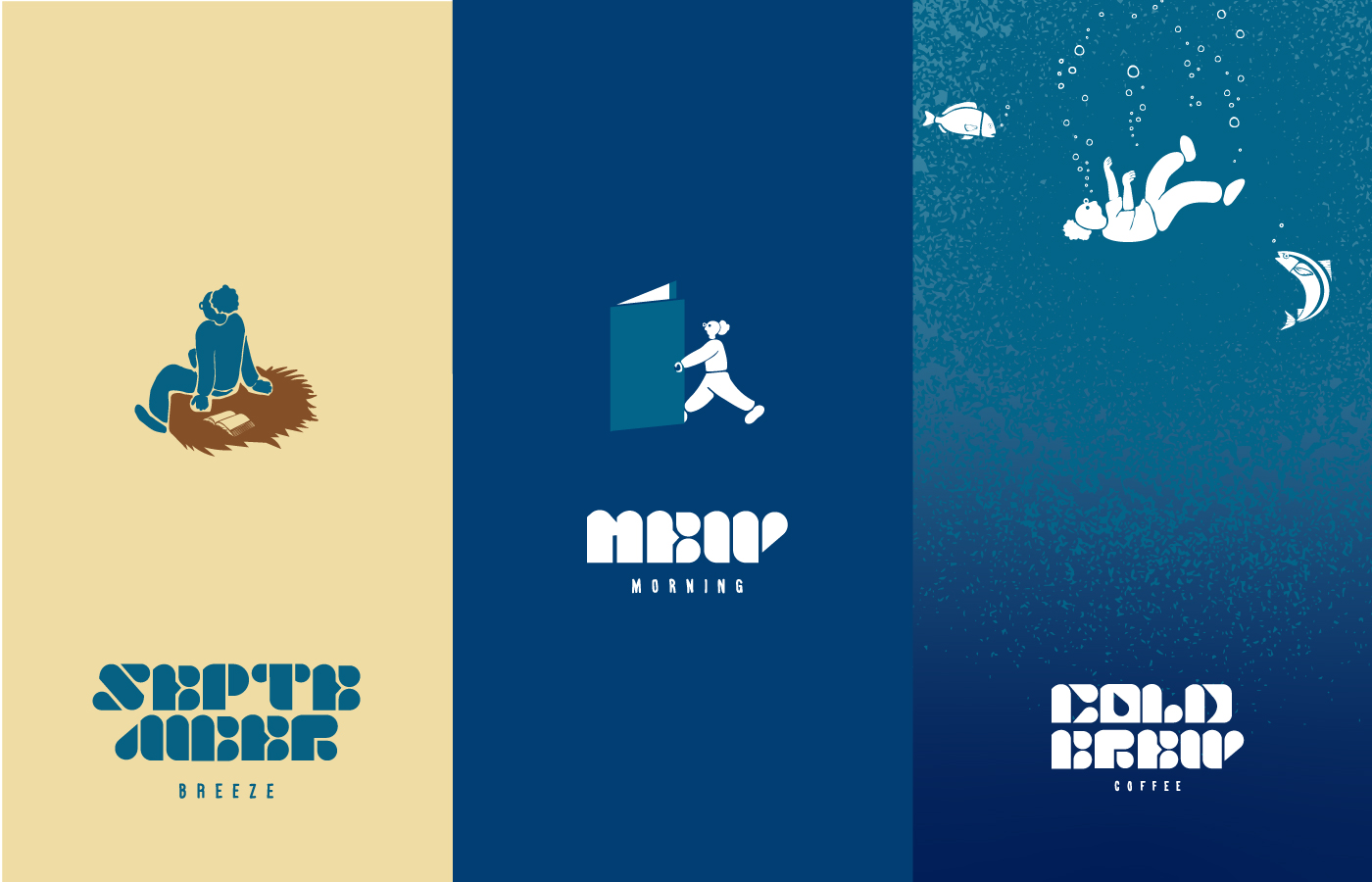

長野で湧き出すインスピレーション。人生を丸ごと仕事にするデザイナーの働き方【後編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「『現状維持はゆるやかな腐敗』だと思っているので、とにかく常に変化していきたいです。その点、長野はそれができる環境だと思うんです。日々暮らしているだけで、誰かと話したいアイディアや、やりたいことがどんどん出てくる」

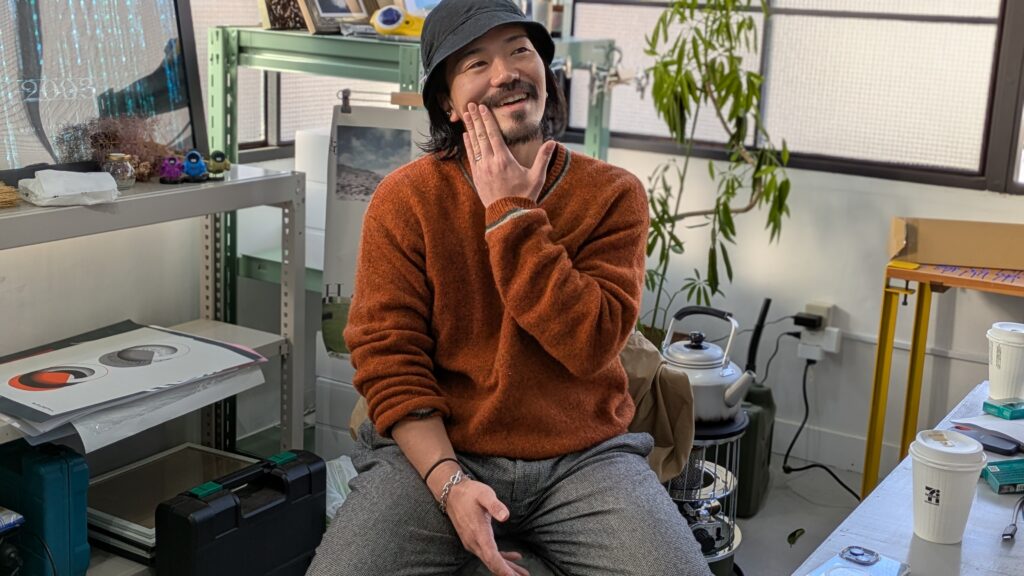

そう語るのは、長野県長野市を拠点にデザイナーとして活躍する森康平(もり・こうへい)さん。関東の企業でデザイン制作の実務経験を積み、独立と同時に家族で長野県に移住した森さんは、大手スポーツメーカーの新作のキービジュアル、自治体の観光PRや飲食店のロゴ作成から、地域の老舗企業のリブランディングなど幅広いデザイン制作を手がけています。2024年には、デザイナー仲間とデザイン事務所兼ポスターショップ「POPPHA」をオープン。デザインの枠に囚われない事業展開を目指します。

インタビュー後編では、長野での独立に向けた動きや、移住後の変化、今後の展望についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

VINash Desigh 代表・森康平さん

1991年 東京都板橋区生まれ。埼玉育ち。インド沈没。2021年末から長野在住。WEB/グラフィックのデザインを中心に家族のためにゴリゴリ働くパワーデザイナー。

長野のコミュニティでクリエイターの仲間が出来た

――インタビュー前編では、デザイナーになった経緯や長野移住を決めた理由をお聞きしました。具体的には、独立に向けてどのようなステップを踏んだのでしょうか。

ランサーズやクラウドワークスなどに登録して片っ端から案件を探しました。それから、意外と効果があったのが転職サイトの求人です。デザイナーの募集を探しては応募をして、面接の中で「実は独立を考えていて。スポット的に業務委託のお仕事があればいただけせんか?」と営業をかけたんですよ。

そうしたら、本当にそのうちの5社くらいが「チラシの作成を一件だけお願いしたいんですが」と単発の依頼をくれるようになって。仕事には困らなそうだぞ、と手ごたえが得られました。そこで、娘が一歳になるタイミングで会社を辞めて長野に移住し、フリーランスのデザイナーとして独立した形です。

――本格的に移住を検討し始める前から、独立に向けた地盤はすでに固めてあったのですね。

とはいえ、もちろん最初は不安でしたよ。長野に来てからは、独立前よりさらに必死こいて仕事をしていましたね。自分は、インドを旅した経験から「一日100円生活でも死なない」と思っていましたし、妻も妻で「大丈夫でしょ!」とポジティブに構えていましたが、まだ一歳の娘を食わせて育てていかないといけないという責任感がありました。

――移住後、長野での仕事はどのように増えていきましたか?

妻の地元とはいえ、最初はほとんど友人も知人もいないまったくのゼロからのスタートでしたが、妻の友人が長野市の「MADO」という場所でコミュニティーオーガナイザーをしていて。移住直後にそこに所属できたことが大きかったと思います。そこで出会った人たちがきっかけで県内の仕事も増えてきたし、クリエイター同士のつながりも増えました。

――関東にいたころは、クリエイター職の同業者との関わりはありましたか?

関東の会社でデザインの仕事をしていた頃は、クリエイター職どころかデザイナーの友人や知り合いが一人もいなかったんですよ。長野に来てからは、「これどうやって作ったの?」とか、「どこからインスピレーションをもらったの?」とか、いいアイディアが浮かぶお散歩ルートを教えてもらうなど、同業者と意見交換が出来るのが新鮮ですね。

やり尽くされていない余白に面白みがある

――ほかにも、長野に来てから仕事の面での変化はありましたか?

長野に来たばかりの頃、ちょっと不思議だったことが一つあって。長野の人たちって、いわゆる「ゆるふわ」なデザインが好きな気がするんです。手書き風のフォントだったり、ラフな線画のイラストだったり。もちろんそういうデザインもすごく素敵なんですが、おれはグラフィック的なデザインが好きなので、「こういうのどうですか?」という気持ちで提案をしてみると、「これもいいね」と結構受け入れてもらえて。

――自分のスタイルを提案する余白があると。

そうそう。長野はまだやり尽くされていない感じが好きですね。可能性があるというか。

都会だと、やり尽くされたうえで「もっと新しいものを」「もっとバズるものを」という方向になるんですが、長野ではまっさらなところから提案ができる。

――もともと在宅でお仕事をされており、「MADO」も仕事場として利用されていたところから、事務所兼ポスターショップ「POPPHA」を構えたのはどうしてですか?

バックパッカーをしていた頃から、自分の居場所が欲しかったんです。今でも旅人気質な部分があるので、いろいろなところに行きたくなるんですが、居場所が一つあればどこへ行ってもまたそこへ帰っていける。セーブポイントみたいな感じかな。だから、ゆくゆくは国内外問わずいろんな拠点を作りたいと思っています。その第一歩として、まずは長野で始めてみようかと。

ただの事務所ではなくポスターショップという形にしたのは、好きなものを好きに作りたくなってきたからです。クライアントワークばかりしていると段々「俺って何が好きなんだっけ?」と自分がわからなくなってくるんですよ。「こういうものを作りたい」と思っても、先方の要望と合わずに形にできないことも多い。でも、自分で発信する場が一つあれば、仕事をする中で積み重ねてきた「作りたい!」という欲を発散できるなと。

――なるほど、ここに落ち着くためではなく、いろいろな場所にいくために拠点を持つということですね。

それから、やっぱり一番は娘のためですね。俺の居場所があればあるほど、娘にもいろいろな選択肢を提供できるし、そこに集まる仲間たちとも出会える。自分の娘に限らず、子供たちのためにも居場所をたくさん作れば、「こっちが駄目でもこっちがある」と、より良い未来に向かっていくんじゃないかな。

家族や仲間を巻き込んで、常に変化し続けたい

――今後挑戦してみたいことや、展望について教えてください。

今はアートに興味があります。今はまだポスターだけですが、2次元にとどまらなくてもいいのかなと。もっと自分の作品を増やしていきたいですね。それから、居場所づくりをしたいし、宿の事業もやってみたい。自分にとって居心地の良い場所をたくさんつくっていきたいです。

「現状維持はゆるやかな腐敗」だと思っているので、とにかく常に変化していきたいです。その点、長野はそれができる環境だと思うんです。日々暮らしているだけで、誰かと話したいアイディアや、やりたいことがどんどん出てくるというか。法人化して一年が経ち、これからは売り上げを立てつつもどんどんやりたいことをやれる段階に入っていくと思います。家族や仕事仲間、友達を巻き込んで、いろいろ新しいことを企みたいですね。

――最後に、長野での起業を考えている人へのメッセージをお願いします。

やりたいことで食えるようになるって、意外ときつい。「本当にやりたいこと」と、「他の人から求められること」が一致するとは限らないし、やりたいことで食えるようになるためには、お金と時間と労力への投資が必要です。だからおれは、とりあえず食えることから始めるのもいいと思っています。

おれも、肉体労働をしていた時やレジャーホテルのデザインをしていた時は「何やってんだろ」と思ってしまう瞬間もありました。でも、「やりたいこと」と180度違う経験だって、「そういえば、あの時のあれが今ここで活きてるのか」とあとから気づく時があるはず。

だから、まずは今の自分に出来ることでお金を作るところから。お金ができてくると時間が生まれて、時間が生まれると労力を割ける。苦労しろと言いたいわけではないですが、徐々にシフトしていくというやり方もあります。たとえば、おれが今しているデザインの仕事は、自分が見たものや経験したことがそのまま仕事に落とし込めると思うんですよ。旅をしてきた自分、ピザを焼いていた自分、肉体労働をした自分と、いろんな自分がいて、点がたくさんあるからこそ、その分だけ面が広くなる。無駄なことは何一つないはずです。

VINash Desighのinstagram

Vinash Jeweiryのinstagram

POPPHAのinstagram

【SSWコラム】なぜ私たちは「リーダーをやります!」と手を挙げられないのか。

県内全エリア

「リーダーを目指しませんか」「リーダーやりませんか」そんな声をかけられたとき、あなたはどんな反応をしますか?「まだ早いかも」「他の人の方が向いているかも」と、つい後ずさりしてしまう——。実は、長野県内で多くの女性たちが同じような思いを抱えています。でも、その悩みや躊躇いには、きちんとした理由があるんです。今回は、私たちが「リーダーをやる!」と手を挙げられない理由と、その解決策について考えてみたいと思います。

【「完璧にできる自信がない」という呪縛】

私たちの多くは、リーダーになるためには「すべてを完璧にこなせる人」でなければならないと思い込みがちです。既存の管理職やリーダーを見ていると、何でも知っていて、すべてをこなしている・・・ように見えるかもしれないです。でも、実際のリーダーたちをよくよく見てみると、必ずしもすべての面で完璧な人はいません。むしろ、「分からないことは周りに聞く」「メンバーの得意分野を活かす」といったマネジメント力で組織を動かしています。

【ワークライフバランスへの不安】

リーダー候補の女性とのキャリアカウンセリングの中では、「リーダーになったら、今以上に仕事が増える」「家庭との両立が難しくなる」という不安の声が多く上がります。特に、将来の結婚や出産を考えると、リーダー職との両立をイメージしづらく感じるのではないでしょうか。「残業が増える」「休日出勤が当たり前になる」という不安が、リーダー職への挑戦を躊躇させる大きな要因になっていることは否めません。しかし、実はリーダーになることで、むしろ自分で仕事の調整がしやすくなったり、組織の働き方を変える立場になれたりもします。

【身近なロールモデルの不在】

長野県内に限らず、どの職場にも現段階ではまだまだ女性リーダーが少なく、具体的なキャリアパスが見えにくい状況の組織が多いと感じます。その場合は「どうやってリーダーになっていけばいいのか」「リーダーになった後、どんな働き方ができるのか」というイメージが湧かず、不安が先行してしまうのはしょうがないことです。身近にロールモデルがいないことで、具体的なキャリアパスが描けないという声もよく聞きます。しかし、これは裏を返せば、あなたが新しいロールモデルになれるチャンスでもあります。ロールモデルがいないがゆえ、体育会系の厳しいリーダーシップが、唯一の正解だと思い込んでいませんか?実は、共感力や細やかな気配りといった、私たち女性が得意とする特性も、現代のビジネスでは重要なリーダーシップスキルとして評価されています。

◼︎一歩を踏み出すための解決策。

【「できること」から始める】

完璧を目指さず、まずは自分の得意分野を活かせる小さなリーダーシップの機会から始めましょう。チームの強みを活かし、苦手な部分は周りに相談しながら進めていけばいいのです。プロジェクトリーダーや係のまとめ役など、身近な小規模な経験を重ねることで手触り感や、「自分にもできるかも!」という自信が育っていきます。

【新しい働き方を創り出す】

リーダーになることで、むしろ仕事の調整がしやすくなることも。会議の効率化や業務の優先順位付けなど、チーム全体の働き方を改善できる立場になれます。ICTツールの活用や柔軟な勤務体制の導入など、自分らしい働き方を提案していくなど、既存の働き方にとらわれず、新しい働き方を会社に提案、組織作りをして行くことを目指してみましょう。あなたのチャレンジが自分や後輩たちの未来の幸せな働き方につながるイメージをもってみてください。

【ネットワークを広げる】

社内外の女性リーダーとの接点を意識的に作りましょう。メンター制度があれば積極的に活用し、なければ勉強会やセミナーに参加するのもいいでしょう。同じような立場の仲間と悩みや経験を共有することで、具体的なヒントが得られます。自分の悩みは誰かの悩みであり、もしかしたら誰かはもう解決している悩みだったりします。また、誰かの悩みをあなたはもう解決できていたりするかもしれません。ネットワークを広げることで素敵なロールモデルに出会え、あなた自身も次世代のロールモデルになれるという経験もできると思います。

◼︎最後に

完璧なリーダーになる必要はありません。むしろ、自分の弱みを認識し、それを補うためにチームの力を借りられる人の方が、より良いリーダーになれます。まずは「やってみたい」という気持ちを大切に、小さな一歩を踏み出してみることが大切です。

あなたのチャレンジが、次世代の女性たちの道を開くことにもなります。自分らしいリーダーシップのスタイルを見つけ、新しいロールモデルとなることで、あなたの職場はより多様で活力のある場所になっていくはず。そしてあなたのキャリアもより幅広くワクワクしたものに変わっていくと信じています。

長野で湧き出すインスピレーション。人生を丸ごと仕事にするデザイナーの働き方【前編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「長野にいると、自分の中に新しい風が吹くことを直感しました。長野に数週間滞在している間、とにかく脳みそが活性化しちゃって。インスピレーションや創作意欲みたいなものがどんどん湧いてきたんです」

そう語るのは、長野県長野市を拠点にデザイナーとして活躍する森康平(もり・こうへい)さん。関東の企業でデザインの経験を積み、独立と同時に家族で長野県に移住した森さんは、自治体の観光PRや飲食店のロゴ作成から、大手スポーツメーカーの新作のキービジュアル、地域の老舗企業のリブランディングなど幅広いジャンルでのデザインを手がけています。2024年には、長野で出会ったデザイナー仲間とデザイン事務所兼ポスターショップ「POPPHA」を長野駅前にオープン。デザインの枠に囚われない事業展開を目指します。

インタビュー前編では、デザインの仕事を始めたきっかけ、独立を考え始めた経緯と長野との出会いについてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

VINash Desigh 代表・森康平さん

1991年 東京都板橋区生まれ。埼玉育ち。インド沈没。2021年末から長野在住。WEB/グラフィックのデザインを中心に家族のためにゴリゴリ働くパワーデザイナー。

ジャンルや作風に囚われず、自由なデザインを展開

――まずはVINash Desighの事業内容について教えてください。

VINash Desighは、長野市を拠点に置くデザイン事務所です。2022年に家族で長野に移住したことを機に前職から独立し、2024年の春に事業規模拡大のために法人化を果たしました。

現在メインで行っているのは、WEBデザインやWEBサイトのコーディング、それからグラフィックデザインです。ほかにも、店舗やブランドのロゴのデザイン、チラシやポスターの制作、自分で手を動かしてお店の看板を作るなど施工まで担当することもあります。

自治体の観光誘致のためのプロモーション施策をコンセプトの設定から制作までのトータルブランディングを任していただくこともありますし、大手スポーツブランドの新商品発売に向けて、ブランドコンセプトに則ったキービジュアルを作ることもあります。2024年から、デザイナー仲間の吉澤尚輝(よしざわ・なおき)と事務所兼ポスターショップ「POPPHA」を構えたので、店内や家に飾るポスターを作ってほしいという依頼もあります。ジャンルや媒体にこだわらず、手広く仕事をさせていただいていますね。

――ご自身の中では、「こういう仕事を受けたい」などの基準はあるのでしょうか。

デザイナーとして独立してからは、まず自分が「やりたい!」と思う依頼を受けるようにしています。基本的に、デザイナーの仕事というのは、自分というフィルターはあまり通さずに、クライアントが欲しいものを作り上げる仕事だと思うんですが、おれの場合は自分のフィルターを一枚通せるような仕事を選びがちですね。おかげで最近は「VINash Desighが作るものを見てみたい」という依頼が増えてきて、とてもありがたいです。

ただ、食っていくためには、そういう仕事だけではまだやっていけません。しっかりと硬い仕事もしつつ、自分にとって面白い仕事の比重を増やしていきたいですね。

――長野の仕事で特に印象に残ってるものはありますか?

長野の老舗七味メーカーである八幡屋磯五郎さんの100周年記念ホームページを作る仕事は面白かったですね。正直、「きっとお堅いんだろうな」と最初の打ち合わせに臨んだら、一言目に「若者の新しい風を入れたい」と言っていただいて、これは面白くなりそうだなと。

いただいたお題は、「八幡屋磯五郎が元々持っているブランドイメージを崩さずに、同時に新しい雰囲気を打ち出すこと」。それってかなり難しいじゃないですか。でもおれ、意外と無理難題を言われるのは嫌いじゃないんです。「こういうことをしてみたい」という先方の意見を聞きつつ、「じゃあこういうデザインはどうですか」とポジティブな議論を重ねてアイディアを研磨して、形にしていくのはとても楽しかったですね。

職業訓練校がきっかけでデザインの道へ

――デザイナーとして独立するまでのキャリアを教えてください。

もともとデザインの勉強をしていたわけではなくて。大学を卒業した直後は、バックパッカーとして世界を放浪していました。そのためにはまとまったお金を貯めないといけなかったので、とにかくいろんな職業を転々としていましたね。朝から引っ越し屋さんのバイトをして、日中はピザ屋さんでピザ生地をこねて、夜はバーで働いていた時期もあります。一番長くやっていたのは鉄筋屋さんの仕事で、工事現場で鉄筋を担いで運んでコンクリートを流し固めて、基礎工事をする仕事をしていました。

若い頃はそんな働き方で平気だったんですが、20代後半になってからだんだんいろんな体の部位を痛め始めたんです。「いずれ肉体労働では食えなくなるかもしれない」と思い始めた頃に、将来を考えたい彼女が出来て。「これは食いぶちをちゃんと作らなきゃいけないぞ」と、とりあえずハローワークに行ってみたんですよ。そこで、職業訓練校のデザイナーコースを紹介されたんです。「お金をもらいながら勉強が出来て、就職先まで斡旋してもらえるなんて最強じゃん!」と思い、勉強を始めたのがデザイナーとしての出発点ですね。

――職業訓練校がデザインの道に進むきっかけだったのですね。

きっかけはたまたまでしたが、勉強しながらとにかく自分でいろいろ作るうちに「これは楽しいぞ」と。でも、いざ就職しようと思ったら、デザイナーの募集はだいたい最低2年間の実務経験が必要なところが多くて応募すらできず、結局ハローワークを通さずにアルバイトから入って実務経験を積めるような会社を自分で探したんです。

そうしたら、運よくアルバイトから採用してくれる会社を見つけて、初めて会社員になりました。そこが、レジャーホテルをいくつも運営している会社だったんです。当時社内にはデザイナーが一人もおらず、おれ一人でホテルの看板やロゴ、店内のポップ、レンタル品やフードのメニュー、壁紙まで全部自分で一からデザインをしました。

写真素材がなければ自分で撮影をして各店舗の雰囲気に会わせてレタッチをしましたし、それぞれの店舗ごとに違う業者さんとやりとりをして、看板の設置を手伝ったり、理想の壁紙がなければ自分で壁を塗ったこともあります。もうなんでもやりましたね。

――デザイナーとして駆け出しのころから、あらゆる経験が積めたのですね。

今はミニマルなデザインがかっこいいとされていますが、実はああいうレジャーホテルのようなガチャガチャしたデザインは、情報量が多い分だけ実はすごく緻密に計算されているんです。そういうところから叩き上げてきたことが今の自分の仕事の幅の広さにつながっているんじゃないかな。

それから、まだまだアナログな部分も多い業界だったので、自分なりに色々調べてDXを進めたり、古いままのホームページを一から作り変えたりもしました。コーディングの腕はそこでかなり鍛えられましたね。

今思えば、デザイナーなりたての頃にブランディングからデザイン、施工にコーデイングまで一人で全部担当させてもらえたのはすごい経験だったと思います。トータルで40店舗くらい自分が担当したんじゃないかな。キャリアのファーストステップとしては、大正解の就職先だったなと思っています。

長野の自然に触れて、インスピレーションが沸いてきた

――そこから長野での独立に至るまではどんな経緯が?

デザインの仕事に慣れてきた頃にコロナが始まったんです。会社がフルリモートに切り替わったので在宅で仕事をしていたら、なんだか飽きてきちゃって。「これ以上ガチャガチャしたデザインをやりたくないな」と、転職か独立を考え始めたタイミングで娘が生まれたんです。妻の実家が長野県の飯山市だったので、里帰り出産のために俺も長野について行って。

ただ、当時はコロナの影響で、越県したら二週間隔離期間を置かないといけなかったので、知り合いが所有していた中野市の古民家に住まわせてもらったんです。そこで、「長野やばいな、いいな」と直感して。

――どんなところに良さを感じたのですか?

長野は、ちょっと外に出れば自然があって、日常の中で山が見える。それがすごく最高ですね。おれは、ただ座っていてもデザインやグラフィックのアイディアはあんまり浮かんでこなくて。どちらかというと、息抜きで気がゆるんだ瞬間に出てくるパターンが多いんです。それに、誰かが作ったものよりも、自然物からインスピレーションをもらう方が楽しくて。

それから、関東にいた頃と同じように在宅で仕事をしているはずなのに長野では時間がすごくゆっくり流れていくように感じたんです。仕事の気分転換にふらっと散歩に出られるし、気軽に温泉でリフレッシュしたり、まだ外が明るいうちからベランダに出て遠くの山を見ながら夕飯を食べたり、なんて豊かなんだろうと。ある日、仕事がある程度一段落ついたと思って外をぶらりと散歩してたら、あたりが暗くなってきて。何かが光ってるなと思ってよく見たら蛍だったんですよ!おれ、人生で初めて蛍を見て。

そんなことを繰り返していたら、とにかく脳みそが活性化しちゃって。創作意欲みたいなものがどんどん湧いてきたんです、「長野は自分にいろいろとインスピレーションをくれる、自分の中に新しい風が吹く」と直感しました。

――長野なら、環境から受けるインスピレーションが仕事に活かせそうだと。もともと、地方への移住は考えていたのでしょうか。

妻から「田舎で暮らすのはすごくいいよ」とよく聞いていたので、選択肢の一つではありました。俺は関東で生まれ育ちましたが、若い頃はインドの僻地で暮らしていたこともあるし、都会にずっといたいという気持ちも特になくて。いずれは地方で暮らすのも面白そうだなと。

ただ、デザイナーとしての自分のキャリアを考えたときに、次は制作系の会社やデザイン会社に入ってステップアップした方がいいのかなと思っていたので、そういう会社が多いところとなるとやっぱりまだしばらくは首都圏なのかなと考えていました。でも、いざ長野で数週間暮らしてみたら、「こっちのほうがいいな」と確信したんです。そこで、本格的に移住と独立に向けて動き始めました。

インタビュー後編では、長野での独立に向けた動きや、移住後の変化、今後の展望についてお聞きしました。

VINash Desighのinstagram

Vinash Jeweiryのinstagram

POPPHAのinstagram

#30 Biotope PICKs 【マイプロ2025 – ビジネスの話をしよう】

県内全エリア

長野発!働く女性が仲間を作れる新しい場”Biotope”(ビオトープ)。

仕事以外の場所で、趣味で繋がる、想いで繋がる、今の自分にもう一つ、

好きなことを、一緒にできる、そんな仲間と出会える場所。

働く女性が誰でも参加できる交流会in長野です。

マイプロ2025 – ビジネスの話をしよう

Biotopeのまわりには、自身の事業を始めた人、始めようとしている人、副業やプロボノとして

まずは小さくビジネスを始めた人、が多くいます。そして彼女たちは口々にこういうのです。

「まじめにビジネスの話ができる仲間がほしい!」

そこで、今回のPICKsは、自身の事業やプロジェクトをはじめたひと、これからはじめたい人が

それぞれの事業のことを共有しあい、意見交換をおこなうことで、新たな刺激やヒントを得たりできる、

ゆるやかなビジネスネットワークの場になります。

◾️こんな方にオススメ

・(副業・専業を問わず)自分でやりたい事業やプロジェクトを考えている方

・ビジネスの話をする仲間が欲しい個人事業主や経営者

__________________________________________________

【開催日時】2025年2月14日(金)19:30 (19:00受付) -21:00 終了

【会場】 シソーラス株式会社[DX center 長野市鶴賀権堂町2312−1]

【参加費】 無料

【定員】 20名(お申し込み:https://biotopesou.peatix.com/)

※お車の方は、お近くのコインパーキングをご利用ください

__________________________________________________

◾️プログラム

・イントロダクション

・オープニングトーク

・インスピレーショントーク

└起業した経営者や個人事業主3~4人がMy businessをピッチ

・グループトーク

└グループになって自身の事業アイデアを共有し合う

・クロージング

【SSSW コラム】起業創業・キャリア相談窓口に訪れる女性たちの本音 ”ちゃんと”したい呪縛と幸福な働き方を考えてみる

県内全エリア

【相談窓口に訪れる女性たちの悩み】

信州スタートアップステーションには、地域のキャリアを考える多くの女性が起業やキャリアについて相談窓口を訪れています。その中でも特に目立つのが、管理職や起業家など「優秀」と評価される女性たちの悩み相談です。「仕事を他人に任せられない」「やるからにはちゃんとしないと」という思いにとらわれてしんどさを抱えてる方も多く、その結果、心身ともに疲弊し、いつしか燃え尽き症候群に陥ってしまうケースも少なくありません。

【なぜ「優秀」な女性ほど人に仕事を任せられないのか】

長野は忍耐力の高い県と言われていますが、その忍耐力が高い地域の中で”優秀”と言われ育ってきた女性ほど、プレイヤーとして成果を出す一方で、「他人に迷惑をかけたくない」「自分がやった方が早い」と考え、仕事を抱え込みやすい傾向があります。これは、幼いころから言われ続けてきた”ちゃんとしないと”と植え付けられた真面目さ、責任感の強さや「失敗してはいけない」というプレッシャーが影響しているのではないかと感じています。

自身に高い基準を求めるあまり、その基準に当てはまらない後輩やチームメンバーの働きに不安を覚え、仕事を任せられなかったり、任せてもマイクロマネジメントに陥ることもあります。しかし、これは自身の業務負荷が高り、部下やチームの成長機会を損ない、頑張っているのに成果が出ない、評価されないなどの悪循環につながってしまうことも。

【完璧主義と燃え尽き症候群のリスク】

責任感高く、完璧を目指して仕事をすると、一見すると仕事への情熱や成果に繋がるように思えますが(実際にプレイヤーとしては高い成果をあげますが)、すべてを完璧にこなそうとすることで、マネジメントとして業務の幅が広がるとキャパオーバーになってしまったり、心身の余裕を失い、長時間労働や過度なストレスに繋がってしまい、達成感を得るどころか、「十分にやりきった」と感じられない虚無感に陥ることもあります。また、自身の力の及ばなさに自己肯定感や自己効力感が下がってしまい、いわゆる「燃え尽き症候群」と呼ばれる状態になり、健康を害するだけでなく、キャリアを続ける意欲そのものが損なわれる可能性もあります。

【幸福に働き、活躍できるためのヒント】

女性管理職や起業家が幸福に働き活躍するためには?幸福に軽やかに活躍している先輩たちはどうしているのか?そこからヒントを探りたいと思います。

●人に任せてみる”小さな成功体験”を

チームや後輩、他の人に仕事を任せることは、自分だけでなく実はチーム全体の成長に繋がります。また、任せる際には、期待値を明確にし、信頼を前提に、任せる側のあなたにとっても任せられる側にとっても、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。

●完璧主義を一旦手放そう

「100点を目指さず、まずは60-70点でOK」とする考え方を取り入れましょう。完璧を追い求めずとも、結果として良いチームができ、良い成果が得られるケースが実は多いのです。

●セルフケアは大事!

自分自身の心身を大切にできていますか。自分のココロと身体がしんどい状態で任せるのは至難の業です。長野の自然環境を楽しみながら発酵食品で体内きれいにして森林浴をして沢山眠り、心身のバランスを保ちつつ、上の2つのポイントを実践しましょう。

【地域の女性の幸せなキャリアを築く】

「優秀さ」とはすべてを自分で抱え込むことではありません。他人と協力しながら柔軟に働き、自分自身を大切にすることで、持続可能なキャリアを築くことができます。

長野県では、起業創業やキャリア支援を目的とした相談窓口を設け、こうした悩みを抱える女性たちを全力でサポートしています。一人で悩まず、ぜひ専門家に相談してみてください。

【SSSW コラム】母親に新たな選択肢を!起業というキャリアの形

県内全エリア

育児期の女性にとって、仕事と家庭の両立は大きな挑戦です。子どもの成長を見守りながら、自分自身のキャリアも諦めたくないという思いを抱えている方も多いでしょう。その中で、選択肢の一つとして「起業」が注目されています。

起業と聞くと、「特別なスキルが必要なのでは?」「リスクが高そう」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、起業の形は多様化しており、大規模なビジネスを立ち上げるだけでなく、自分の得意分野や趣味を活かした小規模なビジネスを始めることも可能です。特に、デジタルツールやオンラインプラットフォームの普及により、自宅からでも多くの人にアクセスできる環境が整っています。

例えば、趣味で始めたハンドメイドのアクセサリー販売や、育児経験を活かしたオンライン講座、ライティングやデザインなどのスキルを活用したフリーランス活動など、育児中でも始めやすいビジネスがたくさんあります。また、こうした取り組みは収入面だけでなく、自分らしさを発揮できる場を得るという意味でも大きな価値があります。

もちろん、起業にはメリットだけでなく、リスクや課題もあります。しかし、最近では全国的にも女性起業家を支援するプログラムや、同じ境遇の仲間とつながれるコミュニティも増えています。こうした支援を活用すれば、安心してスタートを切ることができるでしょう。

育児期は忙しい毎日が続きますが、自分のキャリアを見つめ直す良いタイミングでもあります。起業はその選択肢の一つとして、自由で柔軟な働き方を実現する可能性を秘めています。まずは小さな一歩から始めてみませんか?新しい挑戦が、あなたの人生をより豊かにしてくれるかもしれません。

SOUの個別相談、いつでもお待ちしております!

【SSSW コラム】ライフステージに合わせて、しなやかにキャリアを描く

県内全エリア

こんにちは。SOUで個別相談員(メンター)を務めている塩入美雪です。

私自身、子育てをしながら働き方を模索してきた一人で、日々たくさんの女性のお話を伺う中で、「もう一度自分のキャリアを考えたい」「これからの働き方を見つめ直したい」と感じている方がとても多いように思います。

子育てや家庭を優先していると、どうしても自分の時間やキャリアは後回しになりがちですよね。でも、立ち止まることは決して悪いことではなく、“自分を見つめ直すための大切な時間”なのかもしれません。子育ての中で身についた観察力や段取り力、周囲に気を配る力などは、仕事の場でも大きな強みになるような気がします。

そして、ブランクがあるからこそ見える視点や、他者の気持ちに寄り添える感性が育まれている方も多いと感じます。

子育てをしながらフルタイムで働く人もいれば、短時間で続けている人、在宅や副業を組み合わせている人もいます。キャリアの形に「こうあるべき」という正解はないようにいます。その時々の家庭の状況や、自分や子どもの気持ちに合わせて、“今の自分に合った形”を選んでいくことが、しなやかなキャリアのあり方なのかもしれません。

私自身も、日々仕事と子育ての両立に悩みながら、ベストな働き方を模索中である一人でもあります。そして「自分は何を大切にしたいのか」を定期的に時間を作って考えていますが、子どもの成長や自身の状況によって大切にしたい優先順位ややりたいことも流動的に変わるものであると実感しています。そして、考える時間を意図的に作っているからこそ、少しずつ自分らしい道を見つけてこれている感覚も少しずつ持てるようになってきた今日この頃です。

【写真:息子とモントリオール旅行にて】

もし今、「この先どうしようかな」と感じている方がいたら、一人で抱え込まなくても大丈夫です。信州スタートアップステーションには、女性の挑戦を応援してくれるメンターや仲間がたくさんいます。誰かに話してみることで、自分でも気づいていなかった強みや、新しい選択肢が見えてくることもあるので、「こんなレベルで相談していいのかな?」というような小さなモヤモヤでも是非お気軽にご相談して頂きたいです。

変化の多い時代だからこそ、「自分らしい働き方」を見つめ直す時間が大切なのかもしれません。あなたの「これから」を一緒に見つけていけたら嬉しいです。

SOUメンター/株式会社SALT

塩入美雪(しおいりみゆき)

長野市在住。シングルマザーとして子育てと仕事を両立しながら、信州スタートアップステーションで女性のキャリア支援や創業支援に携わっています。悩みや不安もたくさんある中で、「できることから少しずつ」を合言葉に、前向きに進む女性を応援しています。