【SOUコラム】子育てが教えてくれた「働く理由」——私が起業支援に向き合うまで

子育てをしていると、「思い通りにいかないこと」が日常になります。

時間通りに進まない朝、突然の発熱、仕事と保育園の間で揺れる気持ち。かつての私は、効率や成果を重視し、できるだけ計画通りに物事を進める働き方を良しとしてきました。でも、子どもを育てる中で、その価値観は少しずつ揺らいでいきました。

特に強く感じるようになったのは、「正解は一つではない」ということです。子育ても、働き方も、誰かの成功例をなぞればうまくいくわけではありません。自分と子ども、その時々の家族の状況に合わせて、選び続けるしかないのだと気づきました。

「全部できる状態」になるのを待つのではなく、「今の自分が置かれている状況の中で、ベストだと思える選択をする」。そう考えるようになりました。私自身、子育て中でも学びを止めたくなくて、夜間・オンライン対応の大学院を選び、進学しました。その時点で選べる最善を重ねていくことが、自分なりのキャリアをつくっていくのだと思っています。

今、起業支援の現場で多くの女性と話していると、「自信がない」「まだ準備不足だと思ってしまう」という声をよく聞きます。でもその背景には、「もっと余裕ができてから」「ちゃんと整ってから」と、無意識のうちに“理想の状態”を待ってしまっているケースが少なくありません。

子育てをしていると、すべてを自分の思い通りに進めることはできません。だからこそ、「今の私は何を優先する?」「この環境でできることは何だろう?」と問い続けることになります。その問いを重ねながら選択していくプロセスそのものが、少しずつ自分の軸を形づくっていくのだと感じています。

起業や新しい挑戦も、最初から明確なビジョンがある人ばかりではありません。むしろ多くの人は、日々の生活や制約の中で選び続けた結果として、次の道が見えてくるのではないでしょうか。「今はまだ分からない」「まだ途中」でも大丈夫。今立っている場所から、一歩先を選び続けること。その積み重ねが、未来につながっていくのだと思います。

SOUメンター/株式会社SALT

塩入美雪(しおいりみゆき)

長野市在住。シングルマザーとして子育てと仕事を両立しながら、信州スタートアップステーションで女性のキャリア支援や創業支援に携わっている。「できることから少しずつ」を合言葉に、自分のペースで前に進もうとする女性を応援している。

「交通空白」の解消に向け、県内の“住民・観光”の交通課題と法人車両のコスト削減を両輪で解決へ【先輩起業家インタビュー】

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

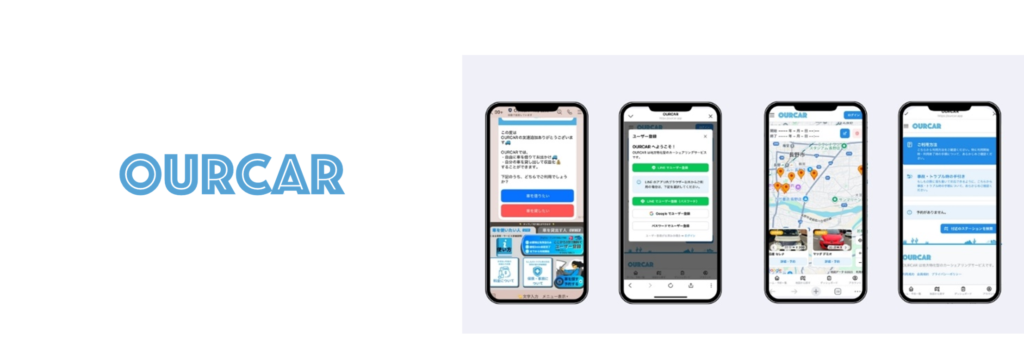

「OURCAR」は単なるカーシェアではなく、「移動の民主化」を目指しています。誰が車を持っているかに関係なく、目の前のどの車もシェアでき、すぐに移動ができる世界を目指しており、これはAirbnbが滞在を民主化したのと同じように、移動を民主的で開かれたものにするという信念に基づいています。」

そう語るのは、信州大学発スタートアップ「株式会社TRILL.」を立ち上げた藤森研伍(ふじもり けんご)さん。株式会社TRILL.の代表取締役として、カーシェアリングサービス「OURCAR(アワカー)」という、マイカーもレンタカーもシェアできる総合カーシェアリングプラットフォームサービスの企画・開発・運営を行っています。

また、インタビュー現在(11月中旬)は、国土交通省「地域交通DX」事業として、「交通空白」の解消を目指し、”地域法人の社用車100台”を活用したカーシェア実証実験を開始しています。

インタビューでは、国土交通省事業「COMmmmONS」(※1)の受託に至るまでの道のりや、事業に対する秘めた想いと今後の可能性をお聞きしました。

※1 国土交通省では、全国の「交通空白」解消など地域交通の「リ・デザイン」をさらに加速し、持続可能な地域交通を実現するため、連携・協働を軸とした地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS」(コモンズ)が今年の6月から始動し「交通空白」解消など地域交通の課題解決をデジタル活用により推進。

<お話を聞いた人>

藤森 研伍(ふじもり・けんご)株式会社 TRILL. 代表取締役

会社名:株式会社TRILL.

設立:2023年1月

本社所在地:長野県長野市風間2034-17

地域法人の社用車の遊休時間を活用した公共交通の課題と車両維持費の負担という二つの課題への挑戦

――まずは株式会社TRILL.の事業内容を教えてください。

カーシェアリングプラットフォームサービス「OURCAR」の企画・開発・運営を行っています。「OURCAR」は、P2P(C2C)や、法人・自治体が保有する車両の空き時間を活用するカーシェアサービスです。24時間無人での貸渡しが可能なシステムの構築により、公共交通機関が不便な地域にもサービスの提供を可能としています。

――県内には公共交通機関の不便さに悩む住民が多くいらっしゃいます。そうした中で、「OURCAR」のサービスがもたらす地域への影響についてさらに具体的に教えてください。

現在、地方における交通サービスは縮小が進み、住民生活に深刻な影響を及ぼしています。長野県内でも、運転手不足や人口減少などを背景に、民間バス事業者の路線撤退が相次いでおり、2025年9月末に「牟礼線」「県道戸隠線」「篠ノ井新町線」が、2026年3月末には「鬼無里線」「高府線」「新町大原橋線」の計6路線が運行終了する予定です。こうした状況から、新たな移動手段の確保が課題となっています。

この課題解決としてレンタカーやカーシェアリングサービスが期待されますが、その多くは収益性の確保が難しい地方では十分に展開されていないのが実情です。

一方で、我々が提供する「OURCAR」は、「共同使用契約」という一台の車を複数人で利用し、その維持費用を分担するという仕組みを基盤としています。車両を提供するオーナーは営利を目的とせず、車両の維持費用の範囲内で共同使用料を受け取るため、従来のビジネスでは採算が合わなかった地域においても、持続可能な交通手段となり得る可能性を秘めていると考えています。

受託事業に繋がる、これまで大切にしてきた二つの軸

――国土交通省事業「COMmmmONS」は本年(2025年)11月10日(月)から開始していると伺っておりますが、受託経緯と特にこれまで心掛けて取り組んできたことについて教えてください。

この受託事業に繋がるまでには、二つの軸を大切にしてきました。

一つ目は、「キーマンとの関係構築」です。まだまだ勉強することもわからないこともたくさんあるので色々な人と会って会話することを大事にしていました。特に、長野市のアクセラレーションプログラムをきっかけに出会った方とは、半年間、月1回メンタリングをしてもらいながら関係性を構築しました。

このキーマンからのご紹介があったからこそ、今回の国土交通省の受託事業の話が出てきました。この繋がりがなければ、そもそも事業の存在すら知らなかった可能性があり、人との繋がりや縁を大切にすることが重要だと痛感しました。

また、事業構想の初期段階では、「事業の構想や初期のアイデアを磨き込む」ことに注力しました。その結果、長野市のアクセラレーションプログラムでの優勝と、その資金を活用したテストマーケティングや立ち上げの準備を進めることができました。

二つ目は、「困難に対しても地道にプロダクト開発を継続すること」です。

まずは足元で、自分たちでプロダクトを作る努力を地道に続けました。その過程では、様々な困難にも直面しました。例えば、アイデアベースで誘った初期メンバーの離脱です。特にエンジニアは4人ほど入れ替わりがありました。

また、当時は資金繰りにも苦労していたため、メンバーの給与の支払いにひりつくことがありました。加えて、自身でも反省事として捉えていますが、当時は無償で手伝いを依頼するときもあり、ただこれは「人の本気を引き出せていなかった」と今では感じています。本来は、自分が手に届く範囲ではなく、一緒に事業ができるという確信を持てる人と、最初から組むべきだと思います。

ただ、こうした困難を乗り越え、OURCARのテスト稼働初日に、初めて利用してくれたお客さんが、現金をティッシュ箱に入れてくれた1,000円の売り上げを見た時の、自分が考えたゼロからの価値に共感してくれたこの感動は今でも忘れません。

長野からスタートする交通空白地帯の解消に向けたビジネスモデルの持続可能性の検証

――「COMmmmONS」では具体的にどんな実証実験に取り組んでいるのか教えてください。

県内37社の企業と自治体の法人車両100台を活用し、公共交通が不足する地域に対して、非対面かつ低価格で使える新たな移動手段を提供しています。これにより、住民や来訪者がより自由に移動できる環境の実現を目指します。県全域を対象に、100台規模の法人車両を本スキームで活用するこの全国初の試みを、長野県から開始しています。

――全国初の試みとは本当に革新的ですね。この取り組みにより、何か前向きな変化や効果を実感されている点があれば教えてください。

私にとっては、この事業が大きなブレイクスルーになったと感じています。これにより、関わるレイヤーが変わり、業界の第一人者と議論できるようになり、開発も資金的にも一気に進む体制が整いました。

――「COMmmmONS」の今後の見通しや展望について教えてください。

現在、国土交通省から委託料として資金を確保し、事業スピードを一気に上げています。今後の展望としては、まずは、この仕組みとサービスが、ユーザーとオーナー双方にとって成り立つのかという有効性の確認をしていきます。このサービスコンセプトの有効性が証明されることで、交通空白エリアなど、より広い地域に展開していく足がかりになると考えています。

(国土交通省報道発表資料:https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000453.html)

■期間:2025年11月10日(月)~2026年3月末予定

■場所:長野市、上田市、松本市、原村

■台数(※3):100台 (長野市:66台 | 上田市:22台 | 松本市:10台 | その他:2台)

■設置車種例:

・トヨタ カローラ

・日産 セレナ

・ダイハツ ハイゼットトラック

■料金:300円/30分~

■利用方法:「OURCAR」のwebアプリを利用

■調査内容: 利用者動向、ニーズ調査、ビジネスモデルの持続性

長野での起業を目指す後輩へメッセージ

――最後に、長野での起業を考えている人に向けたメッセージをお願いします。

まだまだの自分がコメントさせていただくのは恐縮ですが、これから何かを始める方で、まだ何も始まっていないのなら、「とりあえずまず始めてやればいい」と思っています。

既に挑戦していて、しんどいなとか、どうすればいいかなと感じている方へは、二つの考え方を知ってもらうと楽になるのではないかなと思っています。

一つ目は、「打席にしがみつく」 ことです。

成功するまで打席に立ち続けろという普遍的な教訓がありますが、僕はこれに限らないと思っています。誰よりもその打席にしがみつき続ける勝ち方もあるのではと。他の人が10秒で次の打席に移る中、自分はその打席で1年や3年頑張り続けることで、勝てる可能性は高まります。巷で言われる「変えることが正義」という考え方だけが正解ではありません。

もう一つは「視点を変える」ことです。

「失敗」というのは、あなたの捉え方によって変わります。ある角度から見たらそびえ立つ山に見えていたものが、視点を変えてみたら、意外と薄っぺらな紙だったということもあり得ます。

視点も含めて、変化し続けることができれば、本当のマジな失敗はほとんどないはずです。

また、これまでの経験から今私が感じていることを最後に付け加えさせてください。起業家としての挑戦は、航海士の仕事に似ています。船のオールを握り(自ら開発や営業を続け)地道に進む中で、荒波に飲まれたり(資金繰りやメンバーの離脱)、船の向かう方向(事業内容)がどうしても変えられないこだわりのせいで、先に進めなくなることがあります。しかし、目指すべき「大陸」(世界観)が変わらない限り、風向きが変わるのを待ってオールを握り続けることや、より大きな船団(国交省案件やキーマンとの繋がり)に合流することで、必ず目的地に近づくことができます。

重要なのは、「失敗」という嵐の中で立ち止まらず、進み続けること、そして、自分の感情や状況を客観的に理解することなのかなと、感じています。

【長野県内市町村の皆様】

現在、実証実験対象車両の登録を受付中です。交通空白解消に向けた実証実験の趣旨にご賛同いただき、実証実験への参画(保有公用車の登録)をお願いします。

問合せ窓口

Mail:company@truereal.biz

電話:09021166551

お問い合わせフォーム

自分も地域も幸せにする 事業の創り方 全6回講座

県内全エリア

「知」と「実」をつなぐ6日間。

前半3回は、「幸せ」を、感覚ではなくリアルに掴み、事業として実践するための最先端の知見をゲストの皆様にお話いただきました。

後半3回は、多様な起業のあり方を、そしてその背景にある女性としての生き方について女性起業家のリアルに出会える時間です。

理論と実践の両輪から、あなたのビジネスの“軸”を見つける全6回講座です。

開催毎にキャリアや起業について個別相談も受け付けます!

【開催概要】

終了|DAY1:幸せを生み出す計算式|対立を生み出さないことを数学的に知る最初の一歩

9月20日(土)13時〜15時 @長野県立大学/オンライン

終了|DAY2:共生する社会を広げる|争いやお金とは異なる視点から社会を見る方法

10月18日(土)13時〜15時 @シソーラスDXセンター/オンライン

終了|DAY3:幸せを生み出すビジネス|共創を生まないイノベーションを生む視点

11月8日(土)13時〜15時 @長野県立大学/オンライン

終了|DAY4:女性にとっての起業とパートナーとの関係性(仮)

12月6日(土)13時〜15時 @長野県立大学/オンライン

DAY5:女性にとってのキャリアを考える上での「健康」と「起業」(仮)

1月10日(土)13時〜15時 @長野県立大学/オンライン

DAY6:自分の人生とキャリアについて長期視点で考える(仮)

2月7日(土)13時〜15時 @長野県立大学/オンライン

お申し込みは以下のリンクよりお願いします。

※すべての回で託児あり。

みなさまのご参加お待ちしております!

軽井沢発グローバルスタートアップを目指して。人と地域の出会いで描く、新しい旅のあり方【後編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

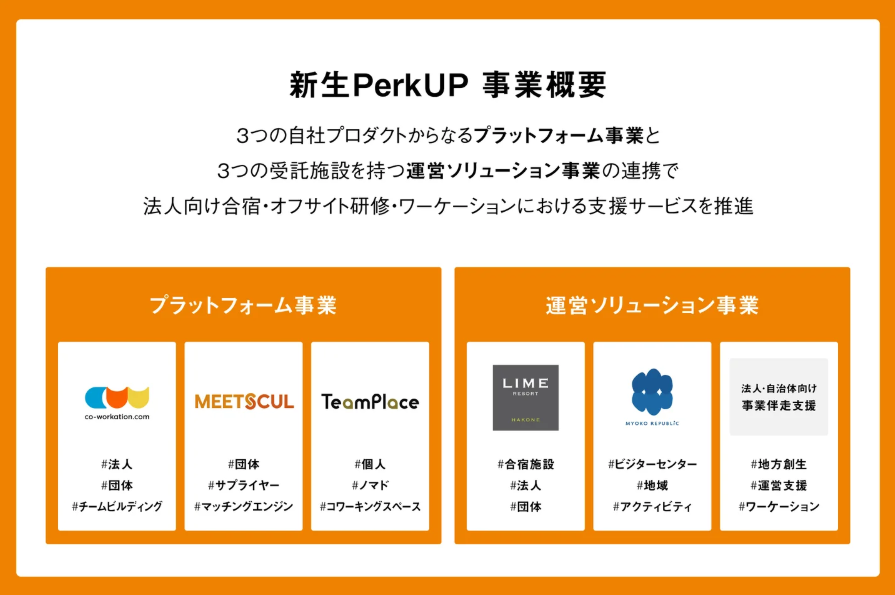

「昔に比べて起業環境が断然良くなっているので、自分のライフスタイルやいろんなものを犠牲にしなくても、事業に専念していく環境を自分でデザインできる。それが今の時代のすごくいいところだと思います」

そう語るのは、PerkUP(パークアップ)株式会社代表取締役CEOの浅生亜也さん。信州スタートアップ・承継支援2号ファンドからの投資を受け、副業人材や海外メンバーを含むグローバルなチームで「長野県発のグローバルスタートアップ」という夢を追いかけています。

インタビュー後編では、なぜ軽井沢を拠点に選んだのか、信州スタートアップステーションとの出会い、そして起業スタイルの変化と今後の展望についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

浅生 亜也(あそう・あや)PerkUP株式会社 代表取締役CEO

ピアニストとしてデビューした後、アメリカのホテルで現場業務に従事。その後、監査法人で会計監査業務、スペースデザインでサービスアパートメント(SA)の開発や運営基盤整備に携わる。2003年にホテル業界に復帰し、20軒以上のホテル取得及び運営部門を管轄する本部機能に従事。2007年に独立し、株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズを創業。ホテルから旅館まで国内13施設を展開。創業から10年目を迎えた2017年に退任し、同年SAVVY Collectiveを創業。2020年9月、斉藤晴久氏と共にPerkUP株式会社を共同創業し、代表取締役CEOに就任。

地域課題から生まれた長野との縁

――インタビュー前編では、PerkUPの事業内容と起業の経緯についてお聞きした。なぜ軽井沢を拠点に選ばれたのですか?

理由はすごくシンプルで、創業当時(2020年9月)はコロナ禍で、東京との行き来がそれほどできなかったので、住んでいた軽井沢で登記をしたというだけのことなんです。

ただ、なぜ軽井沢に住んでいるのかというと、もう少し長い経緯があります。私は2007年に独立し、ホテルの事業再生を行うアゴーラ・ホスピタリティーズを創業しました。その最初の拠点が長野県だったんです。信濃町の野尻湖のほとりに、元々プリンスホテルだったホテルがあり、「野尻湖ホテルエルボスコ」としてリブランディングして運用するようになりました。それがきっかけで長野県とご縁ができ、そこから長野県だけで6軒ほどのホテルを運営しました。

なぜ長野県に関わることが多かったかというと、あまり深い理由はないんです。逆に言うと、長野県のホテルや旅館が再生を必要とするところばかりだったということですね。

――というと?

本州でいうと、長野県と静岡県が圧倒的に宿泊施設の数が多いんです。特に長野県はリゾート法によって大型のホテルができたり、生活環境もいいことからバブルの頃にはペンションがたくさん増えました。温泉も多くあるので、家族代々温泉旅館を経営しているような方もたくさんいらっしゃいます。宿泊側の供給が増えて競争が激しくなった背景があるんですね。

そういったあらゆる宿泊施設が、ちょうど2000年代の半ばごろ以降からだんだん時代に追いつかなくなっていったんです。建物は老朽化が進む上に、いろんなことがオンラインに変わっていって、みんながスマホを持つようになり、予約のためのホームページを作らなきゃいけないとか。時代がどんどん変わっていく中で、一度立ち止まって再生をしなきゃいけない、生まれ変わらなきゃいけないというタイミングが全部その時期に集中しました。

当時はまだ再生すれば生き返るという段階だったので、地域の金融機関さんも再生に力を入れていましたし、「誰かの手に委ねて再生をさせよう」と、当時私たちの会社にご相談がたくさんあったんです。

私がその会社に在籍していた時、最後に手がけたのが軽井沢のホテルだったんですが、それをきっかけに軽井沢に通うようになり、段々こちらにいる時間が長くなってきました。

コロナの間は、東京にいるよりも人口密度が低い軽井沢にいる方が何となく安全でしたし、何よりここでの暮らしが幸せだったので、ずっと軽井沢にいました。世の中との接続はZoomで行い、業界仲間と情報交換を行っていて、その中で新しい世の中に対して新しい事業を起こしていこうということで作ったのがPerkUP株式会社で、軽井沢が創業の地になったわけです。

――そういった背景があったのですね。軽井沢の暮らしはどんなところが気に入っていますか?

軽井沢の好きなところはたくさんありますが、日々山の移ろいが見えるのがすごくいいですね。本当に景色が1年を通して変わっていくし、その変化を楽しめる余裕がある。地域の人との距離がすごく近いことも気に入っていますし、一方で新幹線が通っているので首都圏とのアクセスもいいのが魅力です。

信州スタートアップステーションとの出会いが、事業加速のきっかけに

――信州スタートアップステーションのアクセラレーションプログラムに参加されたきっかけは?

もともと、日本政策金融公庫の長野支店にお世話になっていたんです。そちらの担当の方から、「こういうプログラムがあるんですが、ご興味ありませんか?」とお声がけいただいたのがきっかけです。

当時はまだ「MEETSCUL(ミーツカル)」という名前も決まっておらず、事業計画を構築している段階だったので、この機会に私達の内部だけではなく、外の人たちや地域の事業者さんとの接続機会を作ってもらって、善し悪しも含めて事業内容をブラッシュアップしていけたらいいなと思い、応募しました。

採択していただき、約3ヶ月の伴走期間の中で、信州スタートアップ・承継支援2号ファンドでの資金調達もさせていただいたので、ちゃんとアクセルを踏んで、前に進めるようになったと感じています。

――アクセラレーションプログラムの中で特に役立ったことはありますか?

私は応募時点で資金調達をしようという意図があったので、採択後すぐに日本政策金融公庫をはじめ、地元の信用金庫、信州スタートアップ・承継支援2号ファンドを集めてゆるやかな支援グループを作ってくださって。そこから資金調達だけでなく事業計画やサービス設計についても会話の中でどんどんブラッシュアップできたので、すごくありがたかったなと思っています。

アクセラレーションプログラムに採択される前から、上田信用金庫さんとはつながりがあったのですが、いつも絶大なる支援をしてくださって。期待をしていただいている分、本当にお応えしなきゃいけないなと感じています。

そうして期待をかけていただいているのは、私がただ長野に住んでいただけではなく、ホテルの事業再生に関わっていたというところも多少なりともあるのかなと思います。宿泊・観光業というのはいわば長野県の地場産業です。地元金融機関としても、観光業の再生や発展はとても大事なことなので、そこを事業にしようとしている私たちと課題感が合致したのだと思います。地域と一緒になって解決に向けて動いていけたらと考えています。

長野県発のグローバルスタートアップへ。多言語化とインバウンドの先に

――今後の展望を教えてください。

長野県から「MEETSCUL」の運用をスタートし、実証実験を進めていきながら、全国のいろんな地域に広げていけるような形を実現しつつあります。

まずはサービスの土台作りをしっかりやって、その次は多言語化も進めていきたいです。今はAIの発達によって、サービスの多言語化のハードルはかなり下がっています。うちのチームはいわゆる多言語・多文化のチームで、そのあたりをしっかり受け止めることができるので、それを成しえたら次はインバウンドですね。海外からの需要をしっかりと受け止められるよう、どんどん事業を成長させていきたいです。

ゆくゆくは、長野県発のグローバルスタートアップに育てたいですね。夢は大きく!

――最後に、長野で起業を考えている方にメッセージをお願いします。

今は本当に起業環境が昔に比べて断然良くなっているので、自分のライフスタイルや家族との時間など、いろんなものを犠牲にしなくても起業ができるようになりました。これからさらにさまざまな制限が取り除かれていく時代がくると思います。

私は私なりに、その人はその人なりに、家族構成だとかいろいろな事情がおありになると思いますが、バランスを取りながら、事業に専念していく環境を自分でデザインしていくことができればいいんじゃないかなと思います。

PerkUP株式会社のホームページ:https://perkup.life

co-workation.com:https://co-workation.com/

<SSSの個別相談受付>

メールでのご連絡 shinshuss@tohmatsu.co.jp

軽井沢発グローバルスタートアップを目指して。人と地域の出会いで描く、新しい旅のあり方【前編】先輩起業家インタビュー

起業する。会社を立ち上げる。「創業」と一口にいっても、そのあり方は人それぞれ。同じ選択や道筋は一つとしてありません。魅力的な先輩起業家が数多く活躍している長野県。SHINKIの先輩起業家インタビューでは、創業者の思いやビジョン、創業の体験談や、本音を掘り下げます。

「これだけ地殻変動的に社会の仕組みや価値観が変わる話というのは、あんまりないチャンスなんだろうなと思いました。コロナ禍の時間は、実は物を考える上でとても豊かな時間だったなと思います」

そう語るのは、法人向け合宿手配サービス「co-workation.com(コワーケーションドットコム)」や、地域と企業をつなぐマッチングシステム「MEETSCUL(ミーツカル)」を展開するPerkUP(パークアップ)株式会社代表取締役CEOの浅生亜也さん。ホテル業界で13施設を展開する企業を創業した経験を持ち、2020年にコロナ禍という転換期に軽井沢を拠点として新たな挑戦を始めました。Zoomでの対話から生まれたビジネスアイデアは、リモートワーク時代の企業が抱える課題に応える新しいサービスへと成長しています。

インタビュー前編では、PerkUPの事業内容と起業の経緯についてお聞きしました。

<お話を聞いた人>

浅生 亜也(あそう・あや)PerkUP株式会社 代表取締役CEO

ピアニストとしてデビューした後、アメリカのホテルで現場業務に従事。その後、監査法人で会計監査業務、スペースデザインでサービスアパートメント(SA)の開発や運営基盤整備に携わる。2003年にホテル業界に復帰し、20軒以上のホテル取得及び運営部門を管轄する本部機能に従事。2007年に独立し、株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズを創業。ホテルから旅館まで国内13施設を展開。創業から10年目を迎えた2017年に退任し、同年SAVVY Collectiveを創業。2020年9月、斉藤晴久氏と共にPerkUP株式会社を共同創業し、代表取締役CEOに就任。

法人の合宿から地域のマッチングまで。3つの事業で「人と地域の出会い」を創造

――まずは、PerkUP株式会社の事業内容について教えてください。

PerkUP株式会社は、「旅が未来を豊かにする世界」をビジョンに、「人と地域の出会いを科学する」をミッションとして掲げ、主に3つの事業を展開しています。一つ目は、法人向けの合宿やオフサイトミーティングの一括手配サービス「co-workation.com」です。企業のチームビルディング合宿やオフサイトミーティング、合宿型ワーケーションに対応していて、全国の宿泊施設から研修・体験コンテンツ、必要な機材の準備まで、すべてを一括で手配するコンシェルジュ型のサービスです。

二つ目は、現在開発を進めている「MEETSCUL(ミーツカル)」です。これは地域の観光事業者と法人の団体旅行者を直接つなぐマッチングエンジンで、従来の旅行手配とは全く異なる「挙手型」という新しい仕組みを採用しています。

企業からのニーズに対して、地域の事業者が「挙手」、つまり立候補する形で提案を行い、マッチングが成立する。これにより、企業側は想定していなかった地域や体験との出会いが生まれますし、地域の事業者にとっては新たな顧客との接点が広がります。2025年11月から長野県内で実証実験を開始しています。

そして3つ目が、全国のワークプレイスをつなげる「TeamPlace」です。これは共同創業者である斉藤が以前から運営していたサービスで、「人で繋げる、繋がるワークプレイス」をコンセプトに、コワーキングスペースをネットワーク化しています。

――「MEETSCUL」は、令和6年度の信州スタートアップステーションのアクセラレーションプログラムで採択されていますね。サービスの立ち上げに至った背景を教えてください。

グループ旅行の手配って、実はすごく大変なんですね。多くの人が関わるし、ホテルを予約するだけじゃ済まない。いろんなことをアレンジしなければいけないので、手配業務がものすごく煩雑なんです。

しかもコロナの影響で、地域の事業者さんたちから人手がどんどん奪われていて、辞めてしまって戻ってこない課題が既に顕在化していました。この機会に、煩雑な業務そのものをDXし、グループ旅行の手配がオンラインで完結できる世界を作ろうと。そういう成長のストーリーを会社として描き始めました。

バックグラウンドの異なる二人が描く、人と地域の未来

――共同代表である斉藤晴久さんとの出会いや、創業に至った経緯を教えてください。

斉藤とは10年前から面識がありましたが、何か一緒に事業をしたことはありませんでした。話をするようになったきっかけはコロナ禍です。

斉藤は、コロナでリモートワークやコワーキングスペースがここまで注目されるとはまだ誰も思っていなかった頃から、コワーキングスペースをネットワークする「TeamPlace」というサイトを運営していました。「今の社会に必要なのはこれだ!」と感じ、2020年の春頃、ステイホームの最中にZoomでいろいろと話をしたんです。

私はずっとホテルの事業をやっていて、地域にどうやって人を連れてくるのかということを考えていました。斉藤はECサイトやプラットフォームをやってきて、日本全国の生産者さんや、小売の事業者さんを訪ねて回るという行脚をしていたのです。

その中で、地域の課題や魅力に対して、もう少しデジタルの力で価値を可視化していくことができたら、人と地域が出会える可能性が広がるんじゃないかということを考えていたんです。バックグラウンドは全く違いますが、地域への思いの部分が一致しました。

そうして「これから世の中はどうなっていくんだろうね」と対話する中で、新しい事業を起こしてみようかということになったのがきっかけです。

――コロナ禍が創業のきっかけになったのですね。

これだけ地殻変動的に社会の仕組みや価値観が変わる話というのは、チャンスでもあるんだろうなと。コロナ禍の時間は、実は物を考える上でとても豊かな時間だったなと思います。

コロナでリモートワークができる環境になったし、受け入れられる世の中になりました。それによって、働き方やライフスタイルも大きく変わってきた。1日の使い方や、家族との時間の過ごし方、共働きの時間割、人の移動距離に対する心理的な感覚も変わりました。ということは、旅行の仕方も変わるだろうなと。土日に集中していた観光の需要が分散してくるかもしれないし、週末以外に家族を連れて地域に行くということもやろうと思ったらできちゃうよねと。

そんな話をいろいろとしている中で、大手企業の人事や総務リーダーたちが集まっている会合にも顔を出してみたんです。すると、みなさん「出社が前提ではなくなったら、オフィスを今後どうしていくのか」という話をしていたんですね。「これからの働き方を変えていかないと人が会社についてこない」と、ものすごく危機感を持っていました。

コロナ禍のオンラインでの対話から見えた、新しい時代の働き方と旅のかたち

――社会の変化が新サービス立ち上げのきっかけになったのですね。

そうですね。たまたま時代に合う人なんていないと思います。時代は常に変わるので、時代が求めていたことにそって、方向性を決めていきました。

実際に事業を動かし始める前に、アメリカの動きも見てみたんです。アメリカは当時日本よりも早く「ステイホーム」が解かれてどんどん国が動き始めていました。一体あちらはどういう流れやトレンドが生まれてきているのかなと見たら、やっぱり同じようにリモートワークで働く人がとても増えていて、会社のCEOたちはみんなパニックを起こしていたんです。

これでは社内のコミュニケーションや雑談が生まれにくいし、それによるチームビルディング、チームの結束力みたいなものが全然生まれない。そうなると、イノベーションも起きないし、効率化も起きないし、ものすごい生産性が下がってしまうぞと。

そこで何が起こったかというと、バラバラになっている人たちをオフィスに戻す前に、オフサイトミーティングやリトリートという形で、ある1ヶ所に社内のメンバーを集めてもう一度会社のビジョンの話をしたり、みんなでディスカッションしたり、親交を温めたりなど、チームビルディングの機会に対する需要がものすごく伸びていたんです。この流れはすぐに日本にも来るなと感じました。そこで私たちは先んじて会社を立ち上げたのです。

――浅生さんは、PerkUPの立ち上げが3度目の創業になりますね。1回目、2回目の起業と今回で環境は大きく変わりましたか?

全然違います。昔は起業するというと、事務所を構え、電話番号とFAXマシーンを置いて、名刺を持たなきゃいけなかった。そんな風に仰々しい起業をしなければいけなかったんです。そうじゃないと、銀行からの信頼も得られなければ、何の手続きも進められなかった。でも、ここ5年ほどでそういうことが必要のない世の中になったわけですよね。そうなると、生活環境が豊かなところにいる方が人としてハッピーなので、私は生活する場所と仕事をする場所を同じくしようと軽井沢で起業することを選びました。当時と比べたら、段違いに自由度は高いと思います。

しかも今はリモートワークや副業が当たり前になりました。これも現代らしい起業環境で、すごく恵まれているなと思うことのひとつです。共同代表の私と斉藤は違う拠点にいますし、PerkUPは長野の会社ではありますが、長野に住んでいるチームメンバーは私を含めて3人だけ。北は青森から南は沖縄まで、さらにバンクーバー(カナダ)、ネパールといろんな人が各地からフルリモートで参画しています。これは最初の起業の時代にはできなかったことですね。

副業メンバーたちもたくさん活躍してくれています。優秀な人材が、自分の人生の一部の時間を使って新しいスタートアップに貢献してくれる。一から人を育てなくとも、共感して貢献してくれる人さえ探せば、すごくスピーディーに事業が立ち上がる時代です。

インタビュー後編では、なぜ軽井沢を拠点に選んだのか、信州スタートアップステーションとの出会い、そしてこれから起業する人へのメッセージについてお聞きした。

PerkUP株式会社のホームページ:https://perkup.life

co-workation.com:https://co-workation.com/

<SSSの個別相談受付>

メールでのご連絡 shinshuss@tohmatsu.co.jp

第4回レポート】「好き」を地域に活かす実践へ!仲間とつながる基礎編が上田市「犀の角」でスタート!

長野市

上田市

佐久市

【第4回レポート】「好き」を地域に活かす実践へ!仲間とつながる基礎編が上田市「犀の角」でスタート!

去る11月9日(日)、SOU-me 小商い体験講座は、前半3回の「準備編」を終え、後半の「基礎編」へと突入しました。基礎編の第4回は、上田市の「犀の角」さんを会場に、「仲間とつながろう」をテーマに開催しました。

基礎編のルール

基礎編は「好きを形に小さく一歩踏み出す」ための3回講座です。参加者の皆さんが安心して一歩踏み出すことを応援できるように、以下の行動原則を確認しました 。

何よりもワクワクを大事にする 。

安心して自己表現してみる 。

とりあえずやってみる!(気楽さ) 。

「ある」をみる!(「ない」ではなく)

ワーク1:仕事のメガネを掛け替える

講座の中で、これまでの自分の「仕事観」を振り返り、新しい仕事のメガネを書き換える実験の場を講座でお誘いしました。

新しいメガネとは、このようなメガネです。

「収入が多いもの → 存在価値を実感できるほどいいものへ 。」

「やりたくないことをやるもの → やりたいものをやるものへ 。」

「家庭優先 or 仕事優先 → 家庭も仕事も大切にする考え方へ 。」

まず自分の「仕事観」のメガネに気付き、自分の働き方を応援するメガネに掛け替える提案を行う時間になりました。

ワーク2:つながりを生み出す「でしリスト」大作戦

次は、「でしリスト」とは、「できること」と「してほしいこと」をリスト化し、仲間同士で共有するワークを行いました。このワークでは、「自分が何を持っているか(ある)に気づく」ことと、それを地域のリソースや仲間の繋がりと結びつける時間になります。

犀の角の事例: ゲスト参加された犀の角の荒井舞さんからも、「カフェやスペースの提供」といった「できること」と、「情報発信のアドバイス」といった「してほしいこと」のリストが共有されました。参加者同士で「できること」と「してほしいこと」の交換も何組もあり、とても盛り上がりました!

【参加者の声】

第4回「仲間とつながろう」のワークを通じて、参加者の皆様から感想をご紹介します。

「仕事を複数持つとは、パートで収入を得ながら時間を割いてやっていた活動が、自分で生み出した仕事や、つながりの中でいただけた仕事を複数もつということなんだろうと理解しました。私もそこを目指していきたいと思います。」

「今回は、仕事の意味を深く考えることができ、自分の力を信じることが、周囲の力にもつながると実感できました。」

「初めて参加しましたが、眼鏡の話だったり、どれも心に響くお話ばかりで貴重な時間でした。」

「地域の方とつながって、助けあう循環が生まれている様子を見て、素敵な場だと同時に、自分の住む千曲市で、自分の周りの人たちとつながっていくには、と考えさせられました。」

次回予告:12/7(日)東御市へ!

基礎編の次回、第5回は12月7日(日)に東御市へ会場を移し、「ビジネスアイデアを生み出そう」をテーマに開催されます。引き続き、単発参加も受け付けています。

詳細リンク https://shinki-shinshu.jp/archive/6339/

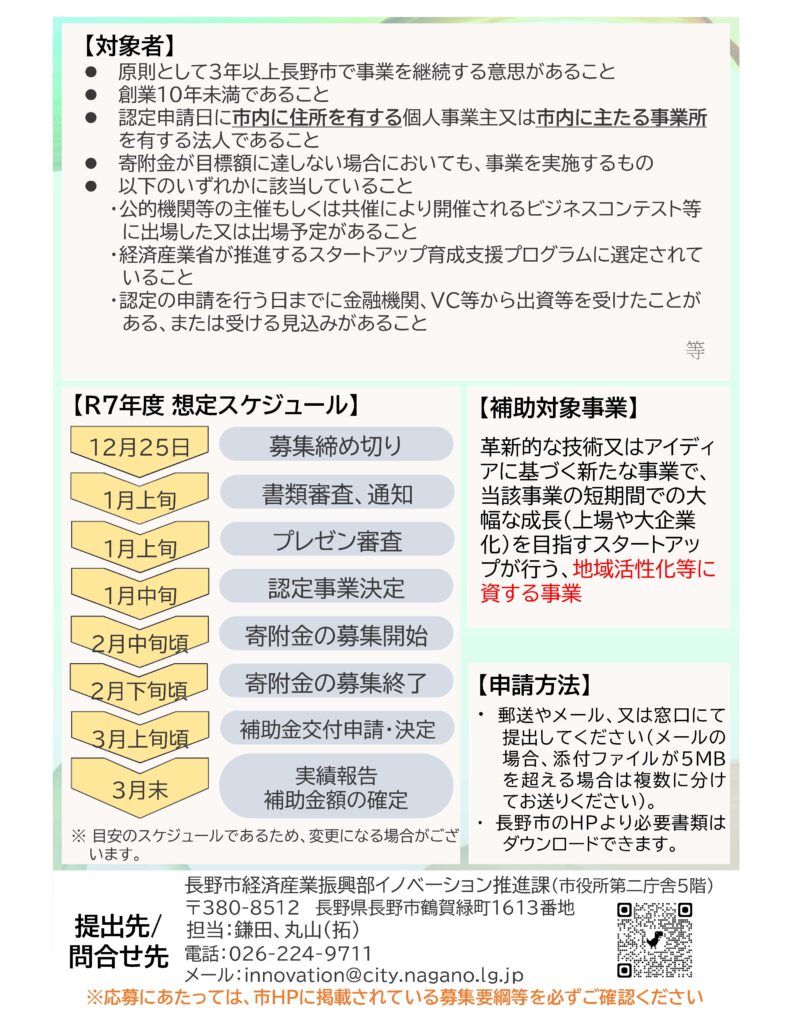

長野市スタートアップ支援補助金

長野市

長野市にスタートアップを集積することにより、新事業の創出及び地域活性化を図るため、市内において起業し、又は起業したスタートアップ※が行う地域活性化等に資する事業に要する経費の一部を、ふるさと納税の仕組を活用しながら、市の予算の範囲内で支援するものです。

創業10年未満で原則として3年以上長野市で事業を継続する方が対象です。

スタートアップ:革新的な技術やアイディアに基づく事業を既に行っている法人若しくは個人、又は新たに行う個人若しくは法人であって、当該事業の短期間での大幅な成長を目指すもの(公営企業及び非営利起業を除く)をいいます。

詳細リンク

FOOD TECH Meetup 2025~信州から挑む食の未来~

県内全エリア

長野県の豊かな自然や特色ある食文化を次世代につなぎ、地域課題をチャンスに変えていく鍵となるフードテックに、県内外で取り組む行政、金融機関、スタートアップ企業などが登壇するイベントを開催します。

フードテックに関心のある方、スタートアップとの協業を通じてビジネスを模索している方のご参加をお待ちしております。

○日時 令和7年12月19日(金) 17時30分~19時30分

○場所 信州スタートアップステーションnagano(長野市鶴賀権堂町2312-1)

※現地参加(50名)・オンライン参加のハイブリッド形式

○参加費 1,500円(税込) ※現地支払

発酵バレーNAGANOから、長野県の発酵食品を使った試食提供があります

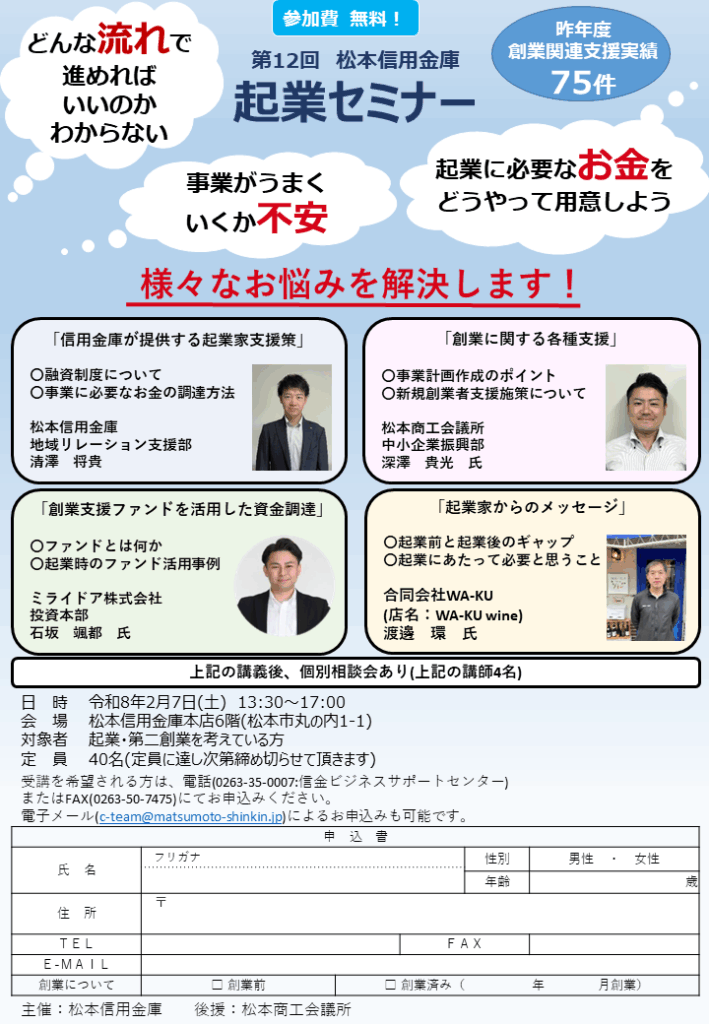

第12回 起業セミナー【個別相談会あり】

大町エリア

松本エリア

木曽エリア

今回で12回目になりました!松本信用金庫主催、起業セミナーのご案内です!

創業を考えているけど、

・どんな流れで進めればいいのかわからない・・・

・事業がうまくいくか不安・・・

・創業に必要なお金をどうやって用意しよう・・・

など、創業に関する様々なお悩みを解決致します!!

信用金庫、商工会議所、創業支援ファンド、先輩起業家など、

今年度も様々な機関から講師を招き、創業について多方面からの情報を提供致します。

講義後は各講師へ個別に相談して頂ける「個別相談会」の時間も設けておりますので、

ご自身が抱えていらっしゃるお悩みや課題をピンポイントで解決致します。

お申込みは下記申込みフォームまたは、電話、FAX、メールでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

信州ベンチャーコンテスト2025~あなたが創る!信州の未来!~

県内全エリア

高校生、大学生、ベンチャー企業等が、信州を元気にする新たなビジネスプランを発表します。観覧者が投票するオーディエンス賞もございますので、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

また、発表テーマの事業化等をサポートいただける支援者の登録、ご参加もお願いします。

概要

書類選考を通過した9組(高校生部門、アイデア部門、起業部門各3組)が、ビジネスプランを発表し、起業家、学識経験者等で構成する審査委員会がグランプリ等を決定します。

また、登壇者以外のプランは「ポスターセッション」で発表します。

日時

2025年12月7日(日曜日)12時~17時

場所

信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター

(長野県上田市踏入2-16-24)

申込方法

公式ホームページから登録してください。

当日はオンライン配信(YouTube Live、申込不要)も行います。

(現地観覧者申込(定員100名)、支援者登録(10事業者程度)、参加費無料)

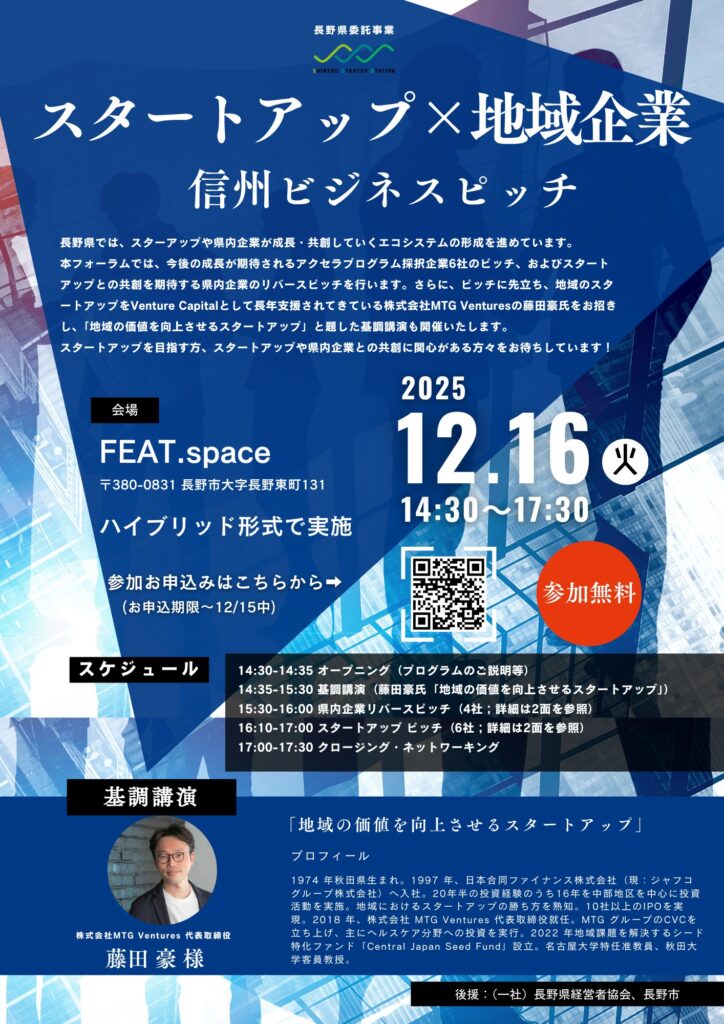

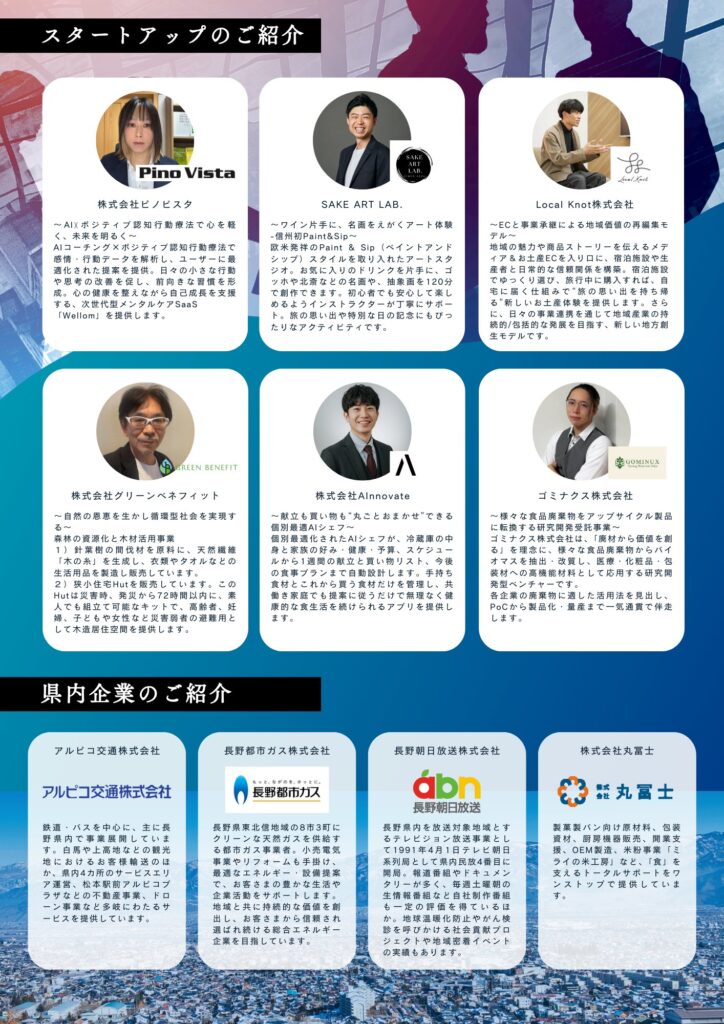

スタートアップ×地域企業 信州ビジネスピッチ

県内全エリア

長野発!スタートアップと地域企業が共に成長・共創するビジネスピッチイベントを開催します。

■ こんな方におすすめ

・スタートアップを目指している

・新規事業やイノベーションに関心がある

・地域企業やスタートアップと繋がりたい

・VCや投資の最新トレンドを知りたい

■ イベント内容

・アクセラプログラム採択スタートアップ6社によるピッチ

・県内企業4社による共創プレゼン

・株式会社MTG Ventures 藤田豪氏による基調講演「地域の価値を向上させるスタートアップ」

新しいビジネスのヒントや出会いがここに。

未来を切り拓く一歩を、信州から始めませんか?

参加無料!

信州SS・SS2号ファンド スタートアップピッチ

県内全エリア

信州で挑む新しい力を、地域活性化の新たな一歩へ

信州スタートアップ・事業承継ファンド・2号ファンドの、スタートアップピッチイベントを開催します。

■ 日時

3月10日(火)15:30-17:30

■ スケジュール

15:30-15:35 オープニング

15:35-17:00 ピッチイベント(終了後写真撮影)

17:00-17:30 ネットワーキング(交流会)

■ 会場

FEAT. space(〒380-0831長野市大字長野東町131)

※専用駐車場はございません。公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。

オンラインでも同時開催です。